Huit écueils à éviter quand on évalue des solutions écologiques de production d’énergie

Par Gail Tverberg

18 novembre 2014

Le récent accord sur le climat entre les États-Unis et la Chine signifie-t-il que de nombreux pays vont désormais prendre de l’avance en ce qui concerne les énergies renouvelables et les autres solutions écologiques ? À mon avis, il y a beaucoup plus d’écueils que ce que beaucoup imaginent.

Écueil n°1. Les solutions écologiques ont tendance à nous faire remplacer toute une série de ressources qui posent problème aujourd’hui (les combustibles fossiles) par d’autres ressources qui ont de fortes chances de poser problème à plus long terme.

Le jeu s’appelle « se contenter d’adopter un comportement attentiste ». Dans un monde fini, nous atteignons de nombreuses limites en plus de celles relatives aux combustibles fossiles :

- Sur la qualité des sols : l’érosion de la couche arable, l’épuisement des minéraux, la salinisation des sols ;

- Sur l’eau potable : l’épuisement des aquifères qui mettent des milliers d’années à se reconstituer ;

- Sur la déforestation : l’abattage des arbres à un rythme plus rapide que celui auquel ils repoussent ;

- Sur la qualité des minerais : l’épuisement des filons de bonne qualité, ce qui ne laisse plus que les filons de mauvaise qualité ;

- Sur l’extinction d’autres espèces : à mesure que nous construisons toujours plus de structures et que nous troublons davantage de terres, nous privons d’autres espèces de l’habitat qu’elles utilisent, ou nous le polluons ;

- Sur la pollution, de divers types : le CO2, les métaux lourds, le bruit, le smog, les particules fines, les rayonnements dangereux, etc. ;

- Sur la surface de terres arables par personne, avec la prolongation de la croissance démographique.

Presque chacune de ces « solutions » présente le même danger : nous nous contentons de déplacer nos problèmes d’un point à un autre. Cultiver du maïs pour en tirer de l’éthanol peut poser problème pour la qualité des sols (du fait de l’érosion de la couche arable) et pour l’eau douce (du fait de la consommation d’eau tirée des aquifères dans le Nebraska et le Colorado). Si, pour prévenir le phénomène d’érosion, les agriculteurs passent à une agriculture sans labour, du Roundup devra être utilisé souvent et en grandes quantités, tuant des individus d’autres espèces.

Encourager l’utilisation de produits forestiers parce qu’ils sont renouvelables peut conduire à une perte de couvert forestier, car on transformera plus d’arbres en copeaux de bois. La perte de couverture forestière peut même avoir une cause indirecte : si, de manière indirecte, des énergies renouvelables coûteuses rendent les habitants plus pauvres, ces habitants risquent de vouloir économiser de l’argent en abattant illégalement des arbres au lieu d’acheter du combustible.

La fabrication de produits high-tech a tendance à exiger la consommation de quantités considérables de minerais rares, dont beaucoup sont très polluants si on les rejette dans notre environnement immédiat de vie ou de travail. Et ce problème concerne à la fois leur extraction et leur élimination à long terme.

Écueil n°2. Les solutions écologiques qui utilisent des minerais rares ne sont probablement pas applicables à grande échelle, à la fois du fait de limites quantitatives et de leurs mauvais taux de recyclage.

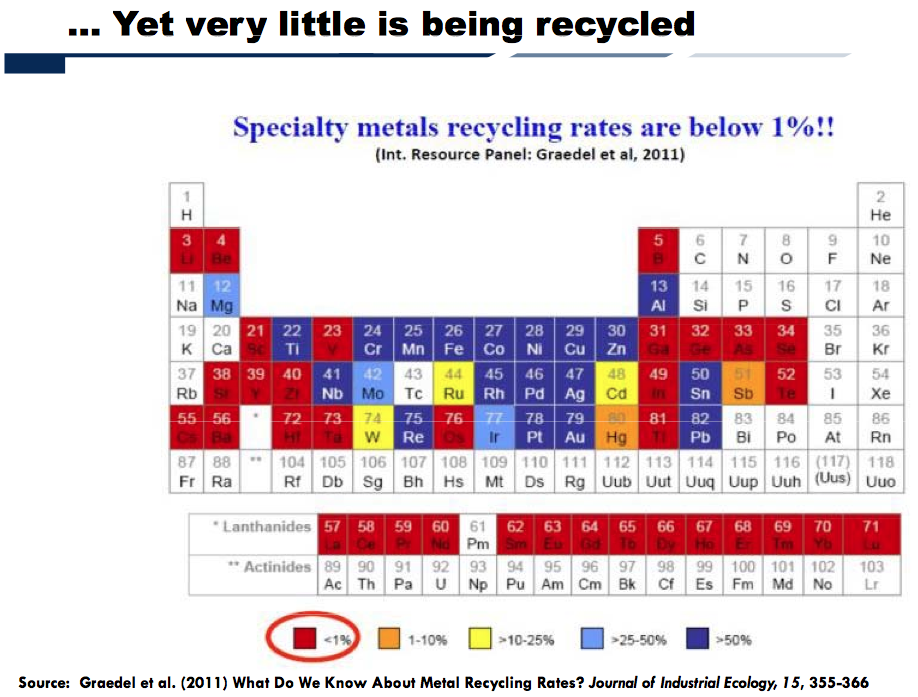

Fabriquer des ordinateurs, qui sont au cœur de nombreux produits high-tech, utilise presque tout le tableau périodique des éléments.

Le fait d’utiliser des minerais en petites quantités, surtout quand on les combine à de nombreux autres minerais, les rend pratiquement impossibles à recycler. L’expérience montre que moins de 1% des métaux spéciaux sont recyclés.

Les technologies vertes, y compris les panneaux solaires, les éoliennes et les batteries, ont orienté la consommation de ressources vers des minerais qui, dans le passé, étaient peu exploités. Si l’on essaie de développer l’utilisation de ces technologies, les mines actuelles risquent de s’épuiser rapidement. Nous finirons par avoir besoin d’exploiter de nouvelles mines là où la qualité de ressources est moindre et la pollution est un sujet de préoccupation accru. Les coûts d’exploitation de ces mines seront beaucoup plus élevés, rendant, à long terme, tout ce qui utilise ces minerais moins abordable, au lieu de les rendre plus abordables.

Évidemment, utiliser à grande échelle ces ressources pose aussi un autre problème, qui touche aux limites de l’approvisionnement en pétrole. À mesure que s’épuisent les filons de minerais rares, la quantité de pétrole nécessaire pour extraire ces minerais aura plutôt tendance à augmenter plutôt qu’à diminuer. Si l’approvisionnement en pétrole devient lui-même insuffisant, obtenir ce pétrole va sans doute aussi devenir un problème, et cela va, en soi, entraver la montée en puissance de l’extraction des minerais rares. Le problème de l’approvisionnement en pétrole peut tout à fait ne pas être celui d’un prix élevé, mais celui d’un prix trop bas, pour des raisons que je vais expliquer plus loin dans cet article.

Écueil n°3. Les sources d’énergie coûteuses sont le contraire d’un « cadeau perpétuel ». Souvent, elles correspondent à une « subvention perpétuelle ».

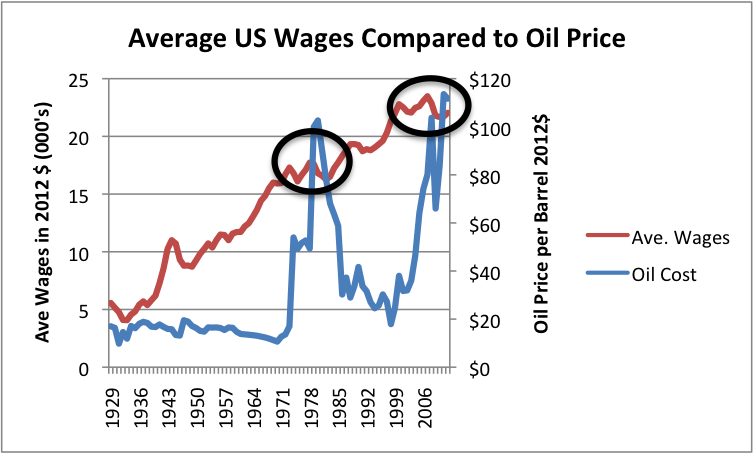

Le véritable « cadeau perpétuel », c’était le pétrole très peu cher à extraire (disons, pour 20 dollars le baril). Ce pétrole a rendu les travailleurs plus efficaces dans leur travail, ce qui contribué à obtenir des gains d’efficacité. En consommant ce pétrole, les pays ont pu créer des biens et des services à faible coût, ce qui les a aidés à mieux concurrencer d’autres pays. Les salaires ont eu tendance à augmenter aussi longtemps que les prix du pétrole sont restés sous la barre des 40 ou 50 dollars le baril (figure 3).

Figure 3. Salaires moyens en dollars US de 2012 comparés au prix du pétrole de Brent, également exprimé en dollars US de 2012. Les salaires moyens sont des salaires totaux d’après des données du BEA, ajustées par le CPI-Urban, et divisés par la taille de la population totale. Ils reflètent ainsi les évolutions du niveau d’emploi dans la population, ainsi que du niveau des salaires.

La population active a pu aussi augmenter fortement, grâce, en partie, à l’accès aux contraceptifs que les combustibles fossiles ont rendu possible, et qui ont réduit la taille des familles. Les combustibles fossiles ont également rendu possible l’accès à des outils comme les lave-vaisselle, les lave-linge et les sèche-linge, qui ont réduit le nombre d’heures qu’il fallait dédier aux travaux ménagers. Une fois son prix devenu élevé (c’est-à-dire au-dessus de 40 ou 50 dollars le baril), l’effet favorable du pétrole sur la croissance des salaires a disparu.

Quand on essaie d’ajouter de nouvelles sources d’énergie plus coûteuses, qu’il s’agisse de pétrole cher à extraire ou d’énergies renouvelables coûteuses, ces sources représentent un frein pour l’économie, pour trois raisons :

- Les consommateurs ont tendance à réduire leurs dépenses discrétionnaires, parce que les produits énergétiques (ce qui inclut la nourriture, puisqu’elle est fabriquée grâce à du pétrole et à d’autres produits énergétiques) sont un besoin de base. Par rétroaction, ces réductions de dépenses affectent l’économie de manière négative, conduisant à des licenciements dans des secteurs divers. Si ces licenciements sont assez sévères, ils peuvent alors conduire à des défauts de remboursement de dette, car les travailleurs mis au chômage auront du mal à payer leurs factures.

- Une économie alimentée par des sources d’énergie coûteuses devient moins compétitive dans l’économie mondiale, car elle est en concurrence avec des pays qui utilisent des sources de combustible moins coûteuses. Dans les pays dont le mix énergétique est plus chargé en combustibles coûteux, cela a tendance à aggraver les pertes d’emploi.

- Lorsque (1) et (2) sont combinés, la croissance économique ralentit. L’économie offre moins d’emplois et la dette devient plus difficile à rembourser.

En quelque sorte, le coût de production d’un produit énergétique est une mesure des rendements décroissants – c’est-à-dire une mesure de la quantité de ressources qui, directement et/ou indirectement, entrent dans la fabrication d’un produit énergétique ; plus ce coût est élevé, plus l’effort exigé pour fabriquer le produit énergétique est grand. Si la production de produits énergétiques coûteux exige davantage de ressources, il en restera moins de disponibles pour le reste de l’économie. Même si un pays glisse le problème sous le tapis grâce à des subventions, celui-ci lui reviendra en face. Voilà pourquoi les subventions ont tendance à être « perpétuelles ».

Le montant des subventions devrait lui aussi être un sujet d’inquiétude. Actuellement, aux États-Unis, les subventions aux énergies renouvelables (avant effet multiplicateur) représentent au moins 48 dollars par baril équivalent pétrole1. En prenant en compte l’effet multiplicateur, il est probable qu’elles dépassent le prix actuel du pétrole (environ 80 dollars par baril), et même possible qu’elles dépassent le prix le plus haut que le pétrole ait connu en 2008 (environ 147 dollars par baril). Par tonne d’équivalent pétrole, la subvention (avant effet multiplicateur) s’élève à 351 dollars. C’est beaucoup plus que n’importe quelle taxe carbone.

Écueil n°4. Les technologies vertes (y compris les renouvelables) ne peuvent qu’être des compléments au système basé sur les combustibles fossiles.

L’une des principales raisons pour lesquelles les technologies vertes ne peuvent être que des petits compléments au système de combustibles fossiles est liée aux écueils n°1 à n°3. Les nouveaux outils « écologiques », comme les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les voitures électriques, ne sont guère diffusables à très grande échelle à cause des subventions qu’ils requièrent, les problèmes de pollution qu’ils génèrent, et d’autres limites encore auxquelles on ne pense pas souvent.

Une raison connexe est le fait que, même s’il est « renouvelable », un produit énergétique a malgré tout besoin d’entretien sur le long terme. Par exemple, une éolienne a besoin de pièces de rechange qui proviennent d’autres régions du monde. Sans combustible fossile, ces pièces cessent d’être disponibles. Le moindre réseau électrique qui transporte de l’électricité éolienne ou solaire aura régulièrement besoin d’être réparé, ce qui exigera aussi des combustibles fossiles – en général, du pétrole (pour construire les routes et faire fonctionner les camions et les hélicoptères utilisés lors des opérations de maintenance).

Étant donné les problèmes de diffusion à grande échelle, il sera impossible de convertir tous les usages actuels des combustibles fossiles sous forme d’énergie renouvelable. Selon les données de BP, en 2013, les énergies renouvelables (en y incluant les biocarburants et l’hydroélectricité) ne représentaient que 9,4% de la consommation totale d’énergie. L’éolien ne représentait que 1,1% de la consommation mondiale d’énergie, et le solaire, 0,2% de la consommation mondiale d’énergie.

Écueil n°5. Il ne faut pas s’attendre à ce que les prix du pétrole continuent d’augmenter, à cause des problèmes qui apparaissent lorsqu’il cesse d’être abordable.

Ce que les économistes nous disent, c’est que si les approvisionnements en pétrole sont insuffisants, cela ne devrait pas poser trop de problèmes : des prix plus élevés réduiront la demande, encourageront la production de pétrole et la production d’alternatives. Malheureusement, il y a une autre manière, bien différente, de faire baisser la demande : les salaires ont tendance à être affectés par des prix élevés du pétrole, car un pétrole cher a tendance à réduire l’emploi (figure 3). Lorsque les salaires n’augmentent pas beaucoup, le taux de croissance de la dette a également tendance à ralentir. Les produits consommateurs de pétrole (comme les voitures) sont alors moins abordables, ce qui entraîne une moindre demande de pétrole. Le problème que nous rencontrons actuellement semble être celui-là, avec le grand nombre de jeunes incapables de trouver des emplois bien rémunérés.

Si les prix du pétrole baissent au lieu d’augmenter, cela crée un problème pour les énergies renouvelables et les autres alternatives « écologiques », car les subventions dont elles ont besoin vont avoir tendance à augmenter plutôt qu’à disparaître.

L’autre problème de prix du pétrole qui baissent est le fait qu’ils deviennent rapidement trop bas pour les producteurs. Ceux-ci commencent par réduire leurs investissements dans le développement de nouveaux champs, ce qui entraîne une baisse de l’offre de pétrole au bout d’un ou deux ans. Les énergies renouvelables et le réseau électrique ont besoin de pétrole pour leur entretien ; tous deux risquent donc d’être affectés. Le lecteur pourra lire mes articles Des prix faibles du pétrole : signe d’un effondrement de la bulle d’endettement, qui conduirait à une fin de l’approvisionnement en pétrole ? et Décrochage du prix du pétrole – il n’existe aucune bonne sortie à ce sujet.

Écueil n°6. Il est souvent difficile d’obtenir le financement nécessaire à un système électrique qui utilise des énergies renouvelables intermittentes.

Les énergies renouvelables intermittentes, comme l’électricité éolienne, le photovoltaïque ou l’énergie de la houle, ont tendance à fonctionner de manière à peu près satisfaisante, dans certains cas très particuliers :

- Quand il y a beaucoup d’hydroélectricité à proximité pour compenser les grosses variations de l’approvisionnement renouvelable intermittent ;

- Quand la quantité ajoutée est assez petite pour n’avoir qu’une petite influence sur le réseau ;

- Quand l’électricité tirée de sources qui, d’habitude, sont disponibles, comme par exemple en brûlant du fioul, est très chère. C’est souvent le cas sur les îles tropicales. Dans ces endroits, l’économie s’est déjà adaptée à une électricité très chère.

Les énergies renouvelables intermittentes peuvent également fonctionner pour alimenter des tâches secondaires qui sont elles-mêmes intermittentes. Par exemple, les panneaux solaires peuvent être une solution satisfaisante pour pomper et dessaler l’eau de mer, surtout si la solution alternative consiste à brûler du fioul.

Les énergies renouvelables intermittentes ont tendance à ne pas fonctionner correctement quand :

- Les consommateurs et les entreprises s’attendent à obtenir un grand crédit de l’utilisation de l’électricité obtenues par des énergies renouvelables intermittentes, mais

- L’électricité injectée sur le réseau par les énergies renouvelables intermittentes ne fait économiser que peu aux fournisseurs d’électricité.

Par exemple, les gens qui possèdent des panneaux solaires s’attendent souvent à bénéficier d’une « facturation nette », c’est-à-dire à être payés à hauteur du prix de détail de l’électricité pour l’électricité qu’ils revendent au réseau électrique. En général, l’avantage que le gestionnaire du réseau tire d’une facturation nette est largement moindre que ce qu’il paie au client, parce qu’il doit toujours entretenir les lignes électriques et assurer la plupart des services qu’il assurait avant la facturation nette, comme par exemple éditer et envoyer les factures. Théoriquement, il faudrait toujours le payer pour tous ces services, mais la facturation nette ne le fait pas. Elle rétribue trop largement ceux qui possèdent des panneaux solaires, comparé aux économies que les compagnies d’électricité en tirent. Une telle approche crée le risque de priver la partie fossile, nucléaire, et réseau du système électrique des revenus dont ils ont besoin.

Un problème similaire peut se produire si un réseau électrique achète de l’électricité préférentiellement éolienne ou solaire de fournisseurs commerciaux aux tarifs de gros en vigueur au moment de l’achat. Cette pratique a tendance à rendre moins rentables les fournisseurs d’électricité qui possèdent essentiellement des centrales à combustibles fossiles. C’est particulièrement le cas des « installations de pointe » au gaz naturel qui, normalement, ne fonctionnent que quelques heures par an, au moment où les prix spot de l’électricité sont très élevés.

L’Allemagne a ajouté de l’éolien et du solaire pour tenter de compenser la baisse de sa production d’électricité nucléaire. À présent, son approche tarifaire des énergies renouvelables commence à lui créer des difficultés. Certains de ses fournisseurs d’électricité ont menacé de fermer leurs centrales à gaz parce que la politique actuelle de tarification ne leur permet pas de générer des marges suffisantes. L’Allemagne se retrouve également à brûler du charbon de lignite moins cher (mais plus polluant), pour tenter que les coûts électriques globaux ne se retrouvent pas au-dessus de ce que les clients peuvent se permettre de payer.

Écueil n°7. Ajouter des renouvelables intermittents au réseau électrique rend la gestion du réseau plus complexe et difficile. Le risque de coupure, voire de panne totale du réseau se retrouve accru.

En théorie, il est possible de modifier le réseau électrique de diverses manières tout en même temps : ajouter des énergies renouvelables intermittentes, des « réseaux intelligents » et des « appareils intelligents » qui s’allument et s’éteignent selon les besoins du réseau électrique, ajouter la recharge des voitures électriques, etc. Mais tous ces changements rendent le système plus complexe. Ils le rendent aussi plus vulnérable aux piratages informatiques.

Habituellement, on suppose qu’il nous est possible de relever ce défi – nous sommes capables de gérer cette complexité accrue. Un récent rapport de The Institution of Engineering and Technology au Royaume-Uni sur la résilience de l’infrastructure électrique s’est demandé si c’était bien le cas. Il indique que ce type de changements « [...] augmente considérablement la complexité et exigent un niveau de coordination et d’intégration en ingénierie bien supérieur à ce qu’apportent la structure industrielle et le régime de marché actuels. » Peut-être le système peut-il être modifié de façon à accorder plus d’attention à la résilience, mais il faut changer d’incitations pour faire de la résilience (et non le profit) la priorité numéro 1. On peut avoir des doutes sur le fait que cela arrive un jour.

Certains ont appelé le réseau électrique la machine la plus grande et la plus complexe au monde. Si nous « faisons n’importe quoi avec », c’est à nos propres risques et périls. Nafeez Ahmed a récemment publié un article intitulé L’épidémie à venir de black-outs (The Coming Blackout Epidemic), qui parle des défis que les réseaux électriques doivent désormais relever. Dans le passé, j’ai moi-même écrit des choses sur les problèmes qui se posent aux réseaux électriques : Le réseau électrique des États-Unis : est-ce ce qui va causer notre perte ?

Écueil n°8. La plus grande prudence doit être la règle pour quiconque qui lit des études affirmant apporter la preuve de performances favorables pour les énergies renouvelables intermittentes.

Les analystes surestiment souvent les avantages de l’électricité éolienne et solaire. Il se trouve que, précisément cette semaine, a été publié un nouveau rapport qui indique que depuis son démarrage en février 2014, la plus grande usine solaire au monde n’a jusqu’à présent produit que la moitié de la quantité d’électricité qui avait été prévue au départ.

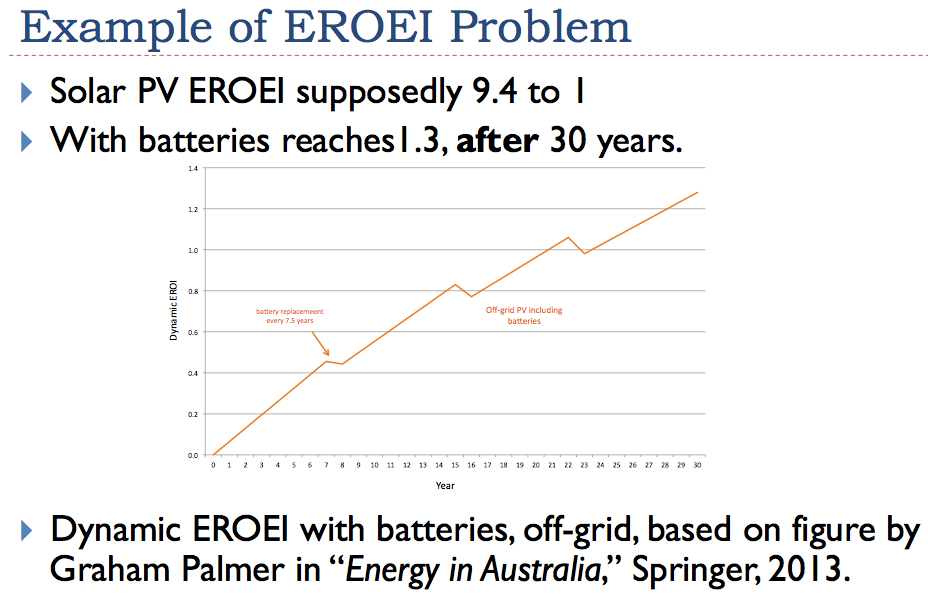

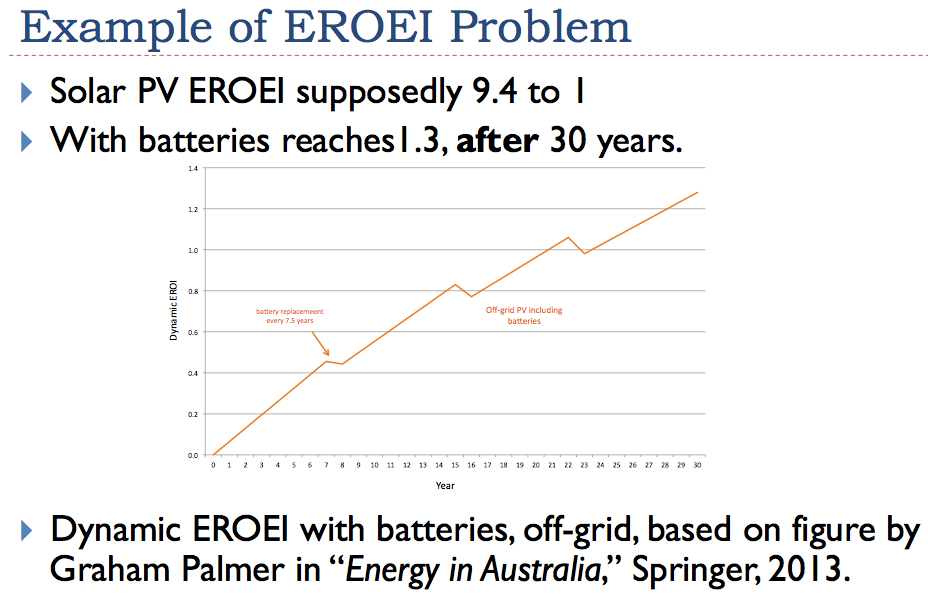

À mon avis, les calculs « standard » de taux de retour énergétique (EROEI) et d’analyse du cycle de vie (ACV) ont tendance à surestimer les avantages des énergies renouvelables intermittentes, parce qu’il leur manque une « variable temps » correcte et qu’ils ne tiennent pas compte des effets de l’intermittence. Des études plus spécialisées qui prennent en compte ces éléments donnent des résultats très inquiétants. Par exemple, Graham Palmer s’est penché sur l’EROEI dynamique du photovoltaïque combiné à des batteries (remplacées tous les huit ans) pour compenser l’intermittence2. Il a laissé de côté les onduleurs – pourtant indispensables, et qui auraient encore plus réduit le rendement global.

Figure 4. Graphique de Graham Palmer sur l’EROEI dynamique, tiré de « Energy in Australia » (Les mots d’explication ajoutés sur la diapositive sont de moi.)

Les travaux de Palmer indiquent qu’à cause des très gros investissements en énergie qui sont nécessaires au départ, le système de production se retrouve dans une situation énergétique déficitaire pendant une très longue période. Ce n’est qu’au bout de 25 ans de production que l’énergie consommée pour mettre en place le système est enfin remboursée. Une fois la durée de vie complète du panneau solaire écoulée, soit 30 ans, le système a restitué 1,3 fois l’investissement initial en énergie qui a été directement consommé.

Un autre problème caché des calculs d’EROEI est le fait qu’ils ne considèrent que les intrants énergétiques qui sont directs. La quantité totale d’énergie qui est requise est beaucoup plus élevée ; elle comprend des intrants indirects, qui ne sont pas directement mesurés, et aussi toute l’énergie nécessaire pour fournir l’infrastructure requise, comme les routes ou les écoles. Quand on prend tout cela en compte, le taux de retour énergétique minimum doit se retrouver de l’ordre de 10. Par conséquent, la combinaison du panneau solaire et du système de batteries, modélisée ici, se comporte en fait comme un puits d’énergie nette, plutôt que comme un producteur d’énergie nette.

Une autre étude de Weissbach et al. étudie les conséquences du fait de compenser l’intermittence. (Cette étude, à la différence de celle de Palmer, n’essaie pas de compenser les différences temporelles.) Elle conclut ainsi :

Les résultats montrent que les systèmes énergétiques qui reposent sur le nucléaire, l’hydroélectrique, le charbon et le gaz naturel [...] sont d’un ordre de grandeur plus efficaces que le photovoltaïque et l’éolien.

Conclusion

Ce serait vraiment bien s’il existait un moyen de contourner les limites dans un monde fini. Malheureusement, sur le long terme, c’est impossible. Au mieux, ce que peuvent faire les solutions écologiques, c’est de nous aider à éviter les limites pendant un petit peu plus longtemps.

Le problème auquel nous faisons face, c’est que les déclarations à propos des énergies vertes pèchent régulièrement par excès d’optimisme. Souvent, les comparaisons de coûts sont tout simplement fausses – par exemple, la prétendue quasi-parité réseau des panneaux solaires consiste à « comparer des choux et des carottes ». Un fournisseur d’électricité ne peut matériellement pas payer un utilisateur à hauteur du tarif de vente au détail de l’électricité pendant toute la période de production intermittente, sans finir par faire faillite. De même, il est facile de surpayer l’énergie éolienne si on la paie sur la base des prix de gros de l’électricité qui ont cours à ce moment-là. Nous aurons toujours besoin de notre système d’équilibrage du réseau électrique, et nous aurons toujours besoin de l’alimenter en combustibles fossiles ; il est donc indispensable que nous continuions à le soutenir financièrement.

Bien sûr, il y a bien des solutions vertes qui vont marcher, au moins jusqu’à ce que l’on épuise les ressources nécessaires à la fabrication de ces solutions, ou que l’on atteigne d’autres limites. Par exemple, à certains endroits, la géothermie peut être une solution. À d’autres endroits, L’hydroélectricité, y compris celle « au fil de l’eau », peut en être une. Dans tous les cas, une étude préalable qui montre clairement les compromis à faire est indispensable. Certains nouveaux dispositifs, comme les lampes alimentées par la gravité ou les chauffe-eau thermo-solaires, peuvent être utiles, en particulier s’ils n’ont pas besoin de ressources qui font déjà défaut, et s’ils ne risquent pas de créer des problèmes de pollution sur le long terme.

Il faut attendre beaucoup moins de l’éolien et du photovoltaïque. Dès lors que la quantité d’électricité qu’ils injectent dans le réseau électrique cesse d’être très petite, le photovoltaïque et l’éolien en mer sont autant de puits d’énergie nets probables à cause de leurs besoins de stockage d’énergie et d’équilibrage. L’éolien terrestre est moins mauvais, mais ce que vont réellement apporter les éoliennes doit être étudié de près pour chaque site où on l’envisage d’en installer. Le besoin de fortes subventions doit être un drapeau rouge indiquant le risque que les coûts soient élevés, à la fois à court terme et à long terme. Un autre point à garder en tête est le fait que l’éolien risque de ne pas durer très longtemps en cas d’interruption des approvisionnements en pétrole, parce qu’il a fréquemment besoin de pièces de rechange qui proviennent de partout à travers le monde.

Ceux de nos concitoyens qui s’inquiètent de la viabilité à long terme du réseau électrique voudront sans doute s’acheter leurs propres systèmes solaires équipés d’onduleurs et de batteries de secours. Je ne vois aucune raison de les décourager s’ils sont prêts à faire de tels investissements – ils pourraient bien trouver ces systèmes utiles. Mais je ne vois aucune raison de les subventionner pour cela, sauf peut-être s’ils vivent dans des régions (comme par exemple sur les îles tropicales isolées) où le solaire est la manière la plus rentable de produire de l’électricité.

Notes :

↑ [1] En 2013, le montant total des subventions accordées aux énergies renouvelables était de 121 milliards de dollars, selon l’AIE. Si l’on compare ce montant à la quantité d’énergies renouvelables (biocarburants + autres énergies renouvelables) listées dans le rapport annuel de référence publié par BP, on constate que la subvention par baril équivalent pétrole s’est montée à 48 dollars par baril équivalent pétrole. Il est probable que ces montants soient sous-estimés, parce que les biocarburants selon BP incluent des combustibles qui ne requièrent pas de subvention, comme par exemple les déchets de sciure de bois brûlés pour obtenir de l’électricité.

↑ [2] Le travail de Palmer est publié dans « Énergie en Australie : pic pétrolier, électricité solaire, et croissance économique en Asie » (Energy in Australia: Peak Oil, Solar Power, and Asia’s Economic Growth), publié par Springer en 2014. Ce livre fait partie de la série des Briefs in Energy du Professeur Charles Hall.