Une nouvelle théorie de l’énergie et de l’économie

2ème partie

Le lien à long terme entre PIB et énergie

Par Gail Tverberg

5 février 2015

Dans la première partie de cette série de 3 articles, nous avons vu pourquoi les combustibles bon marché avaient pour effet de créer de la croissance économique. Dans ce second article, nous allons nous pencher sur quelques données qui montrent comment ce lien fonctionne. Il s’agit de données en série longue, dont certaines remontent jusqu’au début de notre ère.

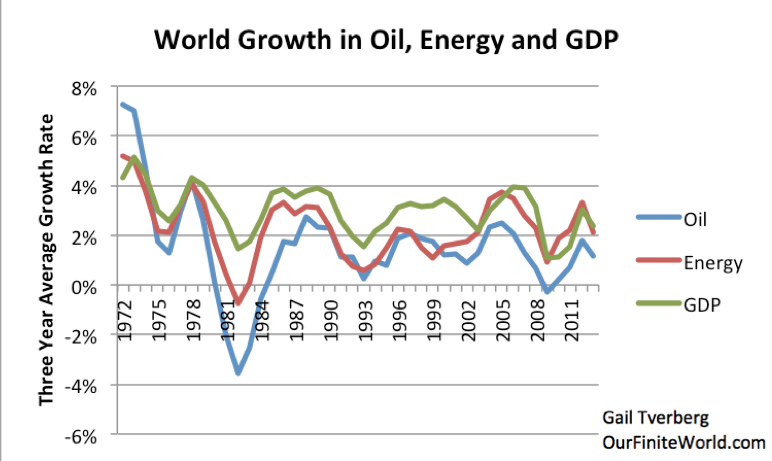

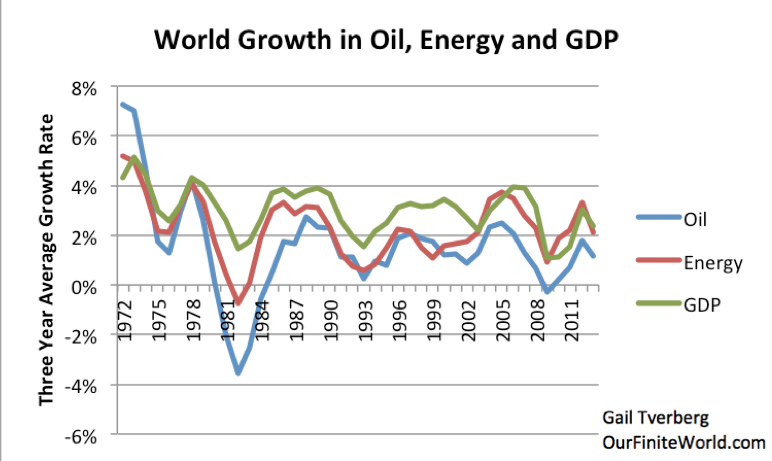

Nous avons vu qu’à l’époque récente, existait un lien étroit entre consommation d’énergie (et plus précisément, de pétrole) et croissance économique.

Figure 1. Comparaison de la croissance en moyenne mobile sur trois ans du PIB réel mondial (d’après les données de l’USDA, exprimées en dollars US en 2005), de l’offre de pétrole et de l’offre d’énergie. Les offres de pétrole et d’énergie proviennent du BP Statistical Review of World Energy, 2014.

Dans cet article, nous allons voir à quel point ce lien est étroit, en remontant jusqu’au début de notre ère. Nous allons également voir que les économies qui réussissent à démultiplier l’énergie humaine par un gain d’énergie supplémentaire peu coûteuse en tirent un avantage par rapport aux autres économies. Et nous allons voir que lorsque cette énergie devient coûteuse, ces économies perdent leur avantage, et leur taux de croissance ralentit.

Voici un bref résumé de la première partie qui décrivait comment l’énergie peu coûteuse avait pour effet de créer de la croissance économique :

L’économie est un système en réseau. Grâce à des combustibles peu coûteux, il est possible de démultiplier l’énergie coûteuse que les humains peuvent restituer avec leurs muscles en consommant de la nourriture (par exemple, en creusant des fossés ou en résolvant des problèmes de mathématiques), afin de produire plus de biens et de services avec le même nombre de travailleurs. Les travailleurs constatent que leurs salaires progressent, ce qui leur permet d’acheter plus de biens que ce qu’ils auraient acheté sinon avec un salaire inchangé.

La croissance de l’économie provient du fait que les biens deviennent de plus en plus abordables. Les économistes qualifieront ce caractère de plus en plus abordable de demande croissante. Il est également possible de voir cette situation comme celle d’une hausse de la productivité des travailleurs, car les capacités normales des travailleurs sont démultipliées grâce aux outils supplémentaires que des produits énergétiques bon marché ont rendus possibles.

Ainsi, si l’on veut que l’économie continue à tourner, il faut un approvisionnement de produits énergétiques bon marché qui, à la fois, ne cesse de croître et qui soit du bon type par rapport à l’infrastructure que nous avons construite. Le problème que l’on rencontre désormais est que ce n’est plus le cas – un approvisionnement en énergie accru est peut-être disponible, mais c’est un approvisionnement coûteux à produire. Quand le coût des produits énergétiques est trop élevé par rapport aux salaires, notre économie en réseau nous renvoie des signaux étranges – à savoir, une demande insuffisante et des prix bas. Ces prix bas sont également le signal du fait que nous atteignons d’autres limites propres à une économie en réseau, comme par exemple un endettement trop important et des impôts trop élevés pour que les travailleurs puissent les payer.

Étude des données très anciennes – à partir du début de notre ère

Nous disposons de certaines données très anciennes. L’économiste britannique Angus Maddison a fait des estimations du PIB et de la population pour un certain nombre de dates entre le début de notre ère et 2008, pour certains pays et pour le monde dans son ensemble. Et le chercheur canadien en énergie Vaclav Smil donne des estimations historiques de la consommation d’énergie à partir de 1800 dans son livre Energy Transitions: History, Requirements and Prospects.

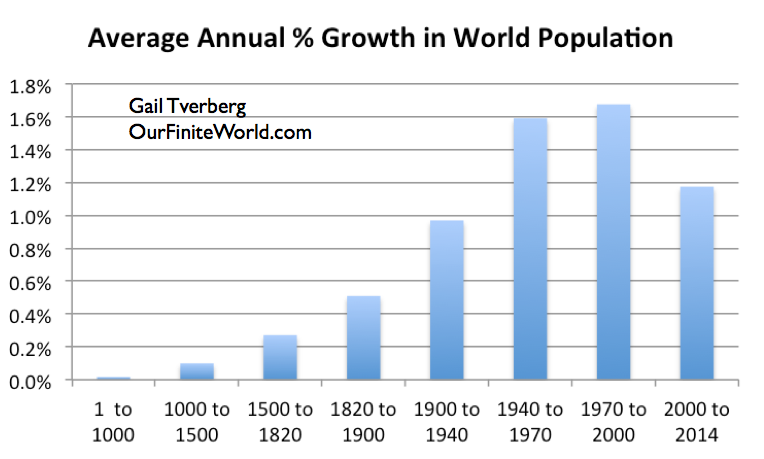

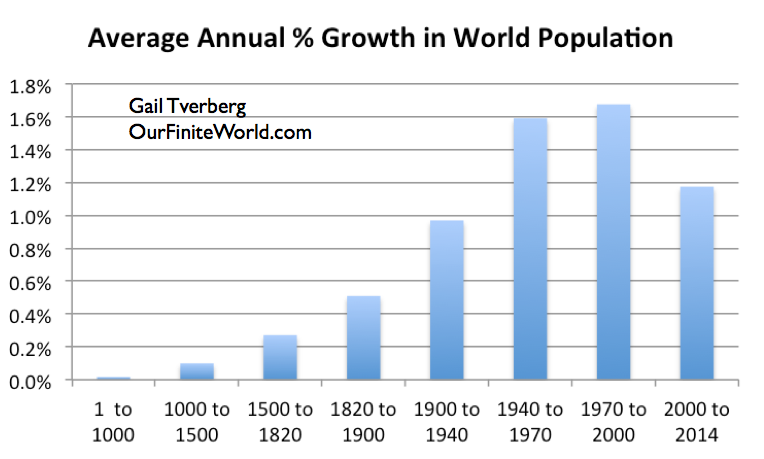

Si l’on regarde l’augmentation annuelle moyenne du PIB à partir de l’an 1, il semble que le taux annuel de croissance du PIB ajusté de l’inflation ait atteint un maximum au cours de la période 1940–1970, et qu’il soit orienté à la baisse depuis lors. Au moment où j’écris ces lignes, la tendance à long terme à la baisse de la croissance du PIB mondial dure donc depuis au moins 44 ans.

Figure 2. Augmentation annuelle moyenne du PIB ajusté de l’inflation, d’après les travaux d’Angus Maddison jusqu’en 2000 ; chiffres de population et de PIB réel utilisés pour la période 2000–2014 d’après l’USDA.

Voici un bref résumé de ce qui s’est passé durant les périodes ci-dessus :

- Entre l’an 1 et l’an 1000 : Effondrement de plusieurs civilisations majeures, y compris l’Empire romain. Les métaux étaient fabriqués à l’aide de charbon de bois, mais cela a conduit à une déforestation et une érosion des sols. L’Égypte et le Moyen-Orient utilisaient massivement l’irrigation des cultures avec l’eau des rivières. Du commerce se faisait par bateau. L’essentiel de la population cultivait la terre.

- Entre l’an 1000 et 1500 : Premiers usages de la tourbe comme source d’énergie thermique pour l’industrialisation, en particulier aux Pays-Bas, entraînant une hausse du commerce. L’usage du bois a continué dans les pays froids, générant des problèmes de déforestation.

- De 1500 à 1820 : Expansion de l’Empire européen vers le Nouveau Monde et des colonies en Afrique, permettant à la population mondiale de croître. La Grande-Bretagne a commencé à utiliser le charbon. Les Pays-Bas ont ajouté des éoliennes en plus d’une plus grande consommation de tourbe.

- De 1820 à 1900 : Le charbon a permis de fabriquer des métaux à moindre coût. Une partie des travaux agricoles a pu être transférée aux chevaux, grâce à l’utilisation accrue d’outils métalliques. Le charbon a rendu possibles de nombreux types de nouvelles technologies, y compris les barrages hydroélectriques, les trains et les bateaux à vapeur.

- De 1900 à 1940 : Utilisation plus large du charbon, et premiers usages du pétrole comme carburant pour les transports. La Grande Dépression a eu lieu durant cette période.

- De 1940 à 1970 : Reconstruction après-guerre en Europe et au Japon, et baby-boom aux États-Unis, qui entraînèrent une consommation considérablement accrue de combustibles fossiles. Début de l’utilisation des antibiotiques. Apparition des pilules contraceptives. La production alimentaire a considérablement augmenté avec les engrais, l’irrigation et les pesticides.

- De 1970 à 2000 : 1970 a été le début d’un grand « oups », quand la production pétrolière américaine a commencé à décliner et les prix du pétrole ont atteint un pic. Cela a créé une forte motivation pour améliorer l’efficacité énergétique (voitures plus petites, plus grand kilométrage pour une même quantité de carburant) et la substitution vers d’autres combustibles, y compris nucléaire.

- De 2000 à 2014 : Autre grand « oups » avec un nouveau pic des prix du pétrole, lorsque le pétrole mexicain et celui de la mer du Nord ont commencé à décliner. Beaucoup de délocalisations de la production manufacturière vers les pays à plus faible coût de production. Problèmes financiers énormes en 2008, jamais complètement résolus.

La croissance du PIB montrée par la figure 2 suit généralement un schéma conforme à l’idée que les combustibles fossiles et les combustibles antérieurs ont accru le PIB, et que les gros « oups » des périodes 1970–2000 et 2000–2014 ont réduit la croissance économique.

Croissance de la population contre croissance du niveau de vie

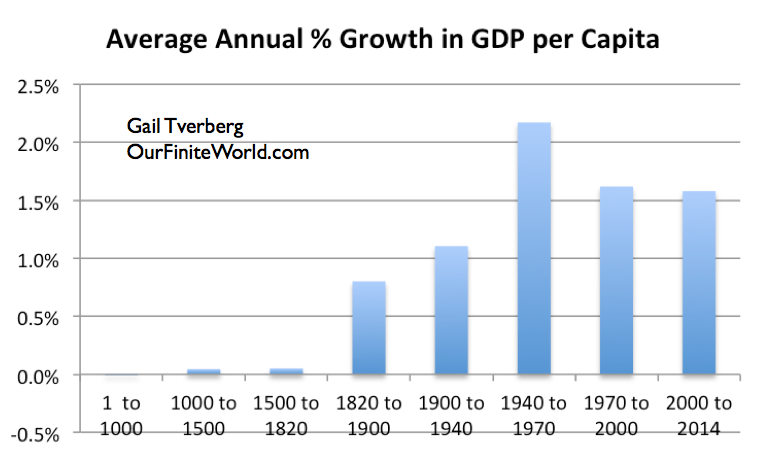

La croissance du PIB se compose de deux types de croissance : (1) la croissance de la population et (2) la hausse du niveau de vie (autrement dit, de la croissance du PIB par habitant). Les données de Maddison permettent d’étudier séparément ces deux types de croissance. Ma précédente discussion au sujet de l’énergie peu coûteuse ayant des conséquences favorables sur la quantité de biens qu’une économie pourrait créer concernait principalement le deuxième type de croissance (la hausse du niveau de vie). Un report sur la croissance démographique est également possible, car les parents disposant de ressources plus adaptées peuvent se permettre d’avoir plus d’enfants.

Si l’on compare le profil de la croissance démographique que montre la figure 3 avec celui de la croissance du PIB total que montre la figure 2, on constate quelques différences. Parmi celles-ci, il y a le taux de croissance démographique plus faible sur la période 2000–2014. Par rapport à la période d’avant les combustibles fossiles (en gros, avant 1820), le taux de croissance démographique est encore extrêmement élevé.

Figure 3. Croissance annuelle moyenne de la population mondiale, d’après les travaux d’Angus Maddison jusqu’en 2000 ; les chiffres de population utilisés pour la période 2000–2014 proviennent de l’USDA.

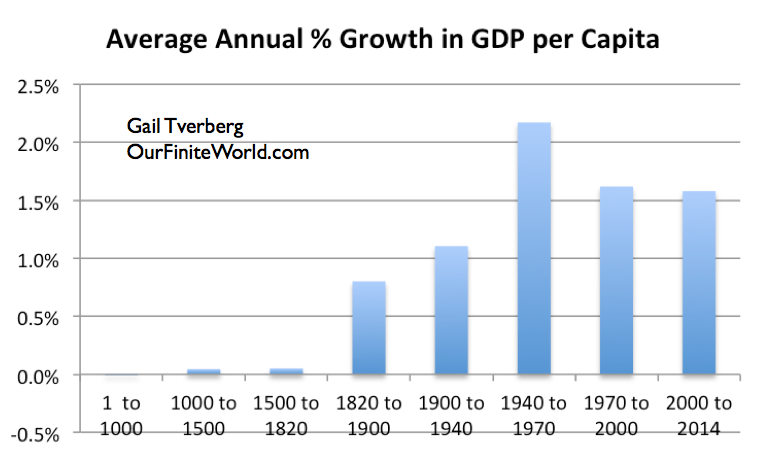

Si l’on regarde la croissance du PIB par habitant par période de temps (figure 4), on ne voit pratiquement aucune croissance jusqu’au moment où les combustibles fossiles commencent à être massivement utilisés – autrement dit, à partir de 1820.

Figure 4. Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant, d’après les travaux d’Angus Maddison jusqu’en 2000 ; les chiffres de population utilisés pour la période 2000–2014 proviennent de l’USDA.

En d’autres termes, dans ces époques plus anciennes, les civilisations étaient souvent en mesure de construire des empires. Cela semble avoir rendu possibles une plus grande population et la construction de plus de villes, mais sans que le niveau de vie de la majorité de la population n’augmente beaucoup. Si l’on regarde les premières périodes (années 1 à 1000, 1000 à 1500, et même 1500 à 1820 dans la plupart des régions du monde), le revenu moyen par habitant semble avoir été équivalant à ce qu’aujourd’hui, on aurait avec environ 1 ou 2 dollars par jour.

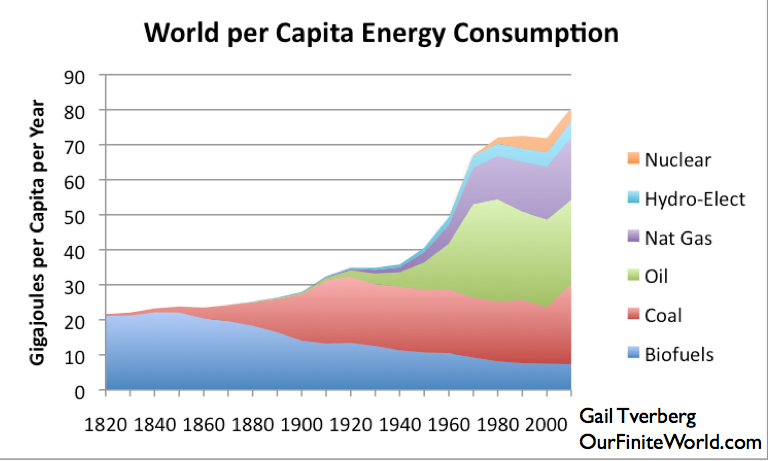

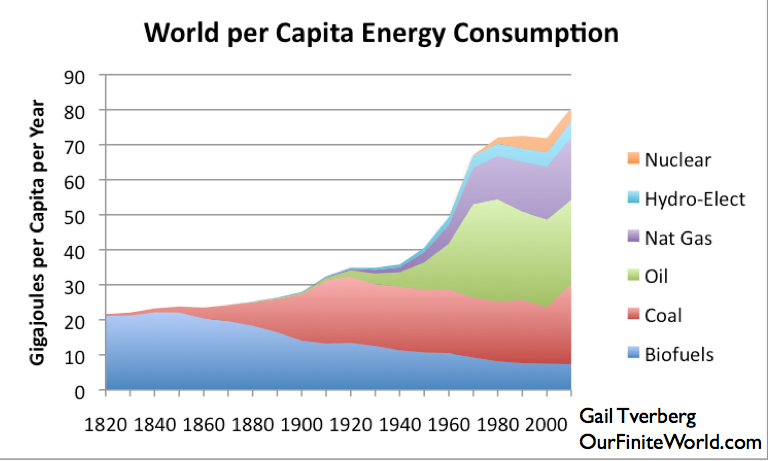

J’ai montré plus haut comment la consommation mondiale d’énergie par habitant avait augmenté depuis 1820, d’après les travaux de Vaclav Smil (figure 5).

Figure 5. Répartition par source de la consommation mondiale d’énergie par habitant, calculée en divisant la consommation mondiale d’énergie (d’après les estimations de Vaclav Smil publiées dans Energy Transitions: History, Requirements and Prospects, et des données du BP Statistical Data pour 1965 et les années suivantes), par des estimations de population basées sur les données d’Angus Maddison.

Il ressort clairement de la figure 5 que la plus forte hausse de consommation d’énergie est intervenue entre 1940 et 1970. Une autre observation frappante est le fait que la population mondiale s’est mise à croître brusquement et fortement en même temps que la consommation de combustibles fossiles s’est mise à fortement augmenter (figure 6).

Figure 6. Croissance de la population mondiale, d’après des données d’Angus Maddison.

Bien que l’on puisse observer cette croissance démographique pour le monde entier, son analyse par pays ou groupe de pays donne des résultats très contrastés, et ce dès le début de notre ère. Si l’on considère les pourcentages de la population mondiale à différentes périodes historiques pour une série de pays et de groupes de pays, on obtient la distribution que montre la figure 7. (La liste des groupes de pays présentés n’y est pas exhaustive.)

Part de la population mondiale

| Année | Europe occ. | États-Unis | Japon | Chine | Inde | Afrique | Moyen-Orient |

| 1 | 8,2% | 0,3% | 1,3% | 26,4% | 33,2% | 7,5% | 8,6% |

| 1000 | 7,4% | 0,5% | 2,8% | 22,1% | 28,1% | 12,1% | 7,5% |

| 1500 | 11,0% | 0,5% | 3,5% | 23,5% | 25,1% | 10,6% | 4,1% |

| 1820 | 11,0% | 1,0% | 3,0% | 26,6% | 20,1% | 7,1% | 2,4% |

| 1900 | 13,0% | 4,9% | 2,8% | 25,6% | 18,2% | 7,0% | 2,3% |

| 1940 | 10,8% | 5,8% | 3,2% | 22,6% | 16,8% | 8,4% | 2,3% |

| 1970 | 8,0% | 5,6% | 2,8% | 22,2% | 14,7% | 9,9% | 2,8% |

| 2000 | 5,4% | 4,6% | 2,1% | 20,8% | 16,5% | 13,3% | 3,9% |

| 2014 | 4,8% | 4,4% | 1,8% | 18,9% | 17,2% | 15,8% | 4,2% |

Figure 7. Part de la population mondiale de l’an 1 à l’an 2014, pour l’essentiel d’après les estimations d’Angus Maddison.

Ce qui s’est passé est en partie dû aux effondrements économiques (ou aux famines ou aux épidémies) qui se sont produits dans certaines régions, et qui ont significativement réduit la taille des populations qui y vivaient. Par exemple, Maddison montre que l’Italie comptait 8 millions d’habitants en l’an 1, mais seulement 5 millions en l’an 1000, plusieurs siècles après la chute de l’Empire romain.

Le PIB par habitant de l’Italie a chuté de moitié au cours de cette période, passant d’environ du double de celui de la plupart des autres pays, à, en gros, celui des autres pays. Ainsi, les salaires ont pu diminué de l’équivalent de 3 dollars par jour à l’équivalent de 1,5 dollar par jour. Aucune de ces économies n’avait atteint un niveau très élevé. De ce fait, la plupart des travailleurs ont pu trouver un travail dans leur profession (en général, l’agriculture) dès lors qu’ils avaient survécu à l’effondrement et qu’ils ont pu rejoindre un autre groupe capable de les protéger contre les attaques d’envahisseurs.

Si l’on regarde la tendance de la démographie que montre la figure 7, on constate qu’en l’an 1, les régions tempérées et semi-arides semblent avoir été celles qui étaient les plus peuplées. Avec l’introduction de la tourbe et des combustibles fossiles comme source d’énergie extérieure, les populations vivant dans certaines régions plus froides du monde ont pu croître. Ces régions plus froides ont rapidement vu leur démographie dépasser leur plafond historique, imposant un considérable ralentissement, voire un arrêt de la croissance démographique. L’alternative à la croissance de la population fut l’émigration, le « Nouveau Monde » voyant alors sa part de la population mondiale grossir au détriment de celle de « l’Ancien Monde ».

Chaque région du monde fait face à ses propres défis, qu’il s’agisse de l’Afrique avec ses maladies tropicales, ou du Moyen-Orient avec son hydrographie. Tant qu’il est possible de trouver des solutions de contournement, la population peut croître. Si la solution de contournement est peu coûteuse (immunisation contre une maladie tropicale, par exemple), la population peut croître au prix d’un faible accroissement de sa consommation d’énergie supplémentaire.

L’un des éléments à côté duquel passent beaucoup de gens est le fait que la faible croissance du PIB au Japon durant ces dernières années est en grande partie due à une faible croissance démographique. Dans les chiffres de PIB que l’on voit publiés, aucune distinction n’est faite entre la part due à la croissance démographique et la part qui est due à une hausse du niveau de vie (c’est-à-dire une hausse du PIB par habitant).

Croissance du PIB par habitant dans les « économies avancées »

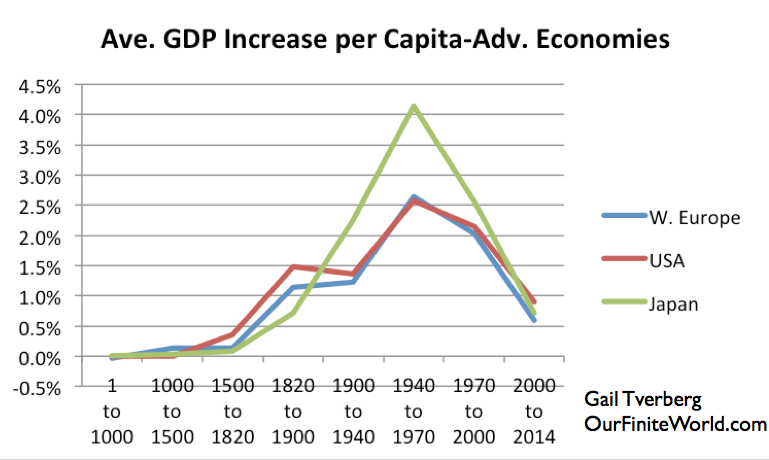

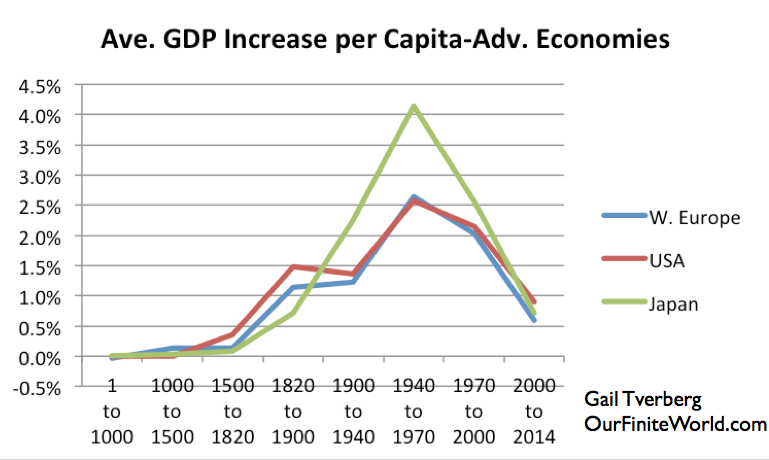

Comme on l’a vu précédemment, la grande hausse de la consommation d’énergie par habitant que montre la figure 5 s’est produite pendant la période 1940–1970. Aucune analyse par pays n’est disponible, mais cette période couvre la période de reconstruction qui a suivi la Seconde guerre mondiale en Europe et au Japon, et la période d’énorme hausse de la dette des consommateurs aux États-Unis. On s’attendrait donc à ce que ces trois pays ou groupes de pays en tirent un avantage disproportionné. En fait, on peut observer des hausses très fortes du PIB par habitant de ces pays à mesure que des combustibles fossiles, et en particulier du pétrole, étaient ajoutés.

Figure 8. Hausse moyenne du PIB par habitant pour les États-Unis, l’Europe de l’ouest et le Japon, d’après les travaux d’Angus Maddison jusqu’en l’an 2000, et des données de PIB réel et démographiques de l’USDA pour les années 2001 et suivantes.

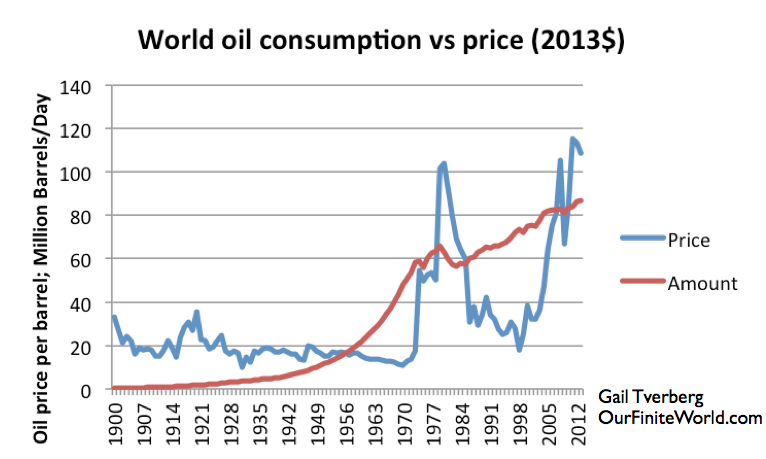

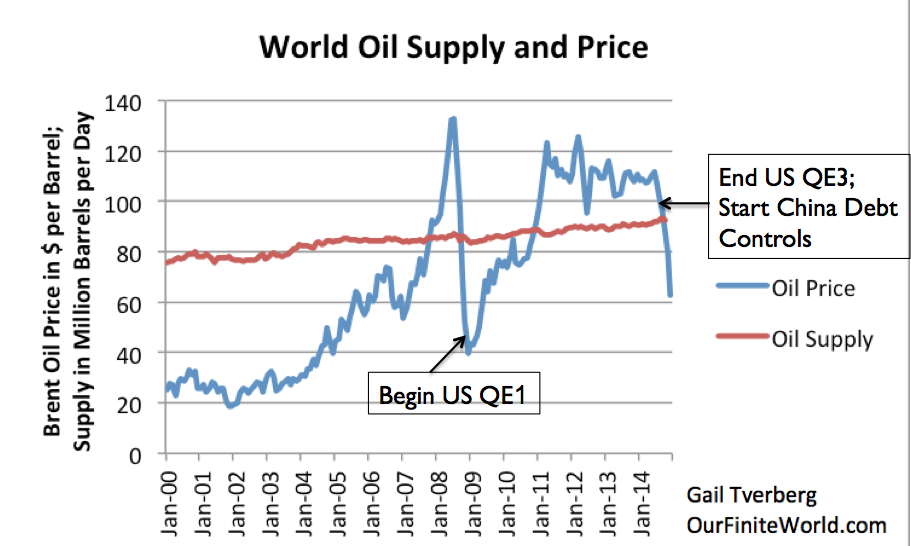

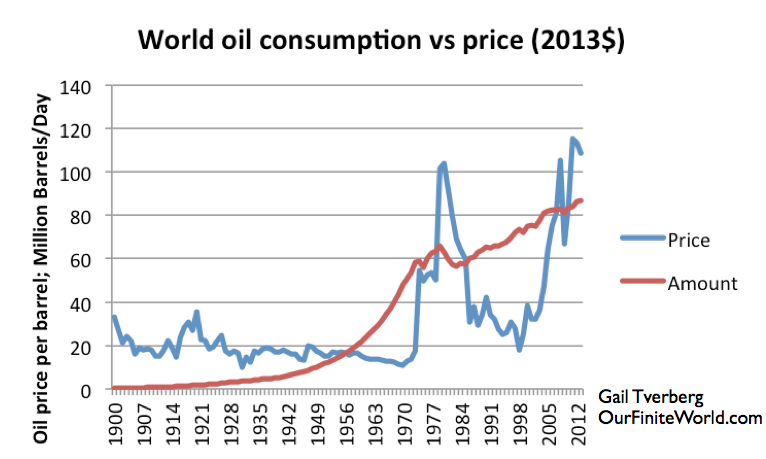

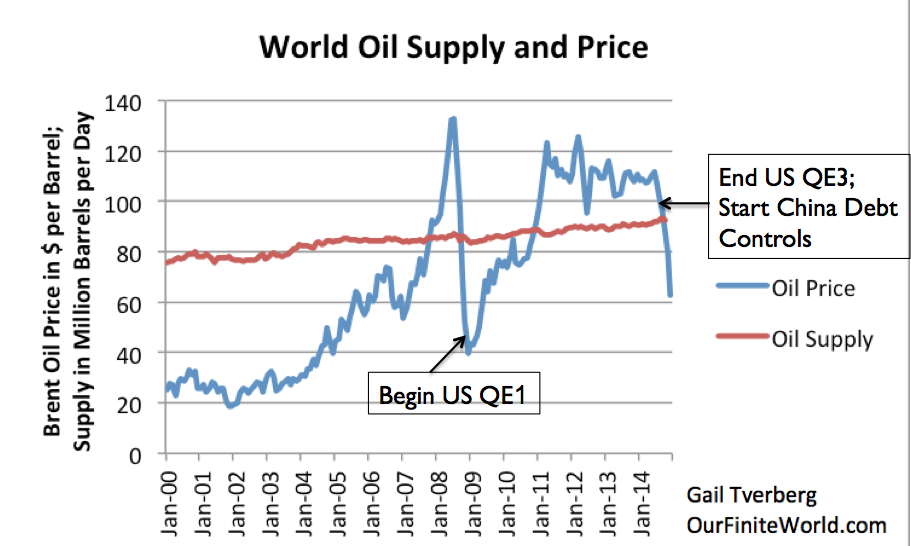

Ces trois économies (Europe de l’ouest, États-Unis et Japon) sont de très grosses consommatrices de pétrole. Si l’on considère la production mondiale à long terme de pétrole, et qu’on la compare au prix du pétrole (figure 9), on constate que la croissance de la consommation augmente rapidement jusqu’en 1970 environ.

Figure 9. Consommation mondiale et prix du pétrole d’après les données du BP Review of World Energy pour les années après 1965, et d’après les données de Vaclav Smil pour les années antérieures à 1965.

En fait, si l’on calcule le rythme moyen de hausse annuelle de la consommation de pétrole pour les périodes couvertes par notre analyse, on constate qu’elles sont de :

- Entre 1900 et 1940 : 6,9% par an

- Entre 1940 et 1970 : 7,6% par an

- Entre 1970 et 2000 : 1,5% par an

- Entre 2000 et 2013 : 1,1% par an

La croissance de la production pétrolière a « heurté un mur » en 1970, lorsque la production pétrolière américaine a, de manière inattendue, cessé de croître et commencé à décliner. (En fait, ce schéma n’était pas inattendu de tous : il avait été prédit par Marion King Hubbert, et par d’autres.) Les prix du pétrole se sont mis à grimper fortement peu de temps après. La situation a été plus ou moins résolue en apportant un certain nombre de changements à l’économie (remplacement, dans la mesure du possible, du pétrole par d’autres combustibles dans la production d’électricité ; construction de véhicules plus petits et moins gourmands en carburant), et aussi en augmentant la production de pétrole dans des régions plus difficiles d’accès comme la mer du Nord, l’Alaska et le Mexique.

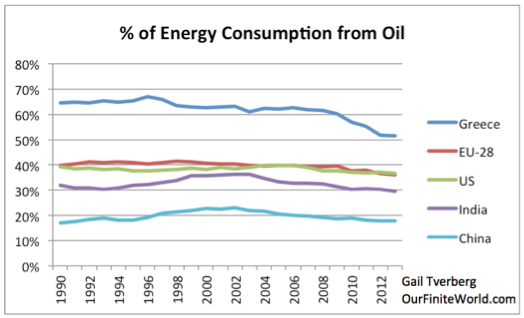

Les prix du pétrole sont redescendus, sans toutefois revenir au niveau de 20 dollars le baril qui était celui d’avant 1970. La plupart des infrastructures (routes, pipelines, lignes électriques, écoles) aux États-Unis, en Europe et au Japon avaient été construites avec du pétrole dont le prix se situait au niveau de 20 dollars le baril. Passer à un pétrole plus cher est très difficile, parce que les réparations deviennent beaucoup plus coûteuses, et parce qu’une économie dont le mix énergétique est constitué pour une très large part de pétrole coûteux n’est pas compétitive face aux pays dont le mix est constitué de combustibles moins chers.

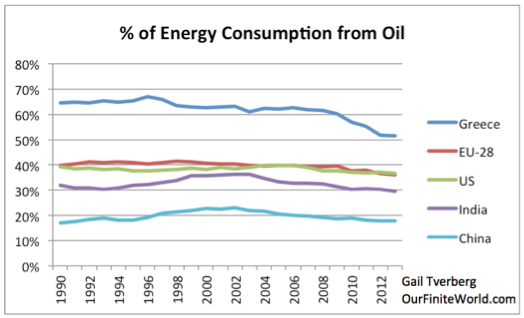

Figure 10. Pourcentage du pétrole dans la consommation d’énergie pour un certain nombre de pays et groupes de pays, d’après les données du BP Statistical Review of World Energy 2014.

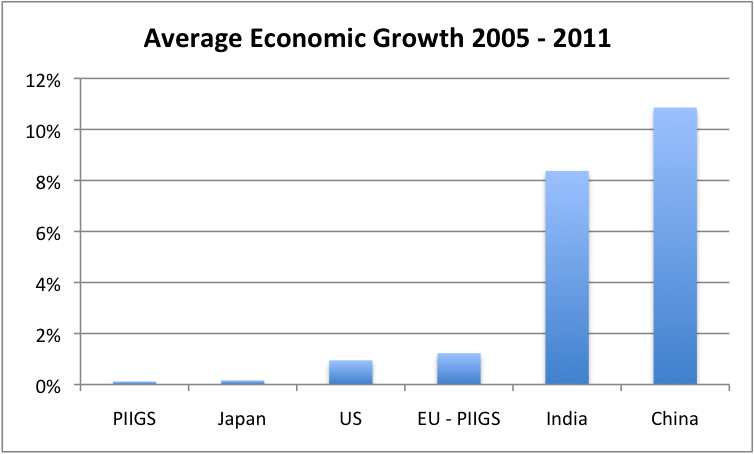

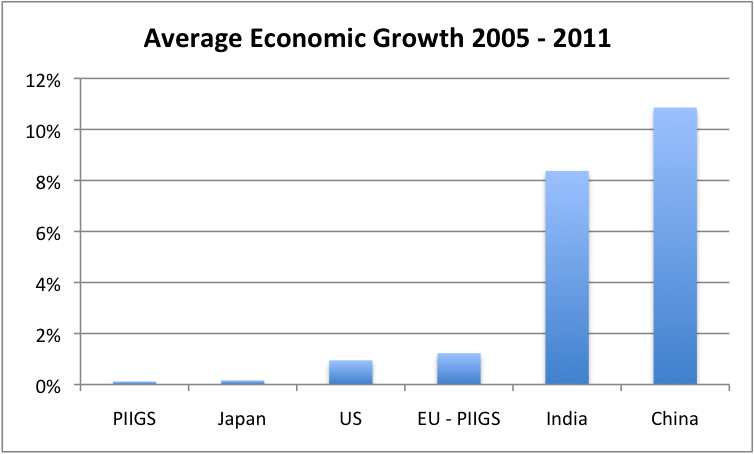

Au cours de la période 2007–2008, les prix du pétrole ont de nouveau grimpé, conduisant à une récession majeure, en particulier dans les pays ayant une forte proportion de pétrole dans leur mix énergétique. Avec ces prix plus élevés, l’effet de démultiplication du pétrole qui fait baisser le coût de l’énergie humaine a disparu. Tous les « GIIPS » (c’est-à-dire les pays qui ont rencontré des problèmes financiers particulièrement graves suite à la crise de 2008) avaient des proportions de pétrole dans leur mix énergétique très élevées, en haut près de la Grèce dans le graphe ci-dessus. Le Japon avait lui aussi une consommation de pétrole très élevée en pourcentage de sa consommation totale d’énergie. Lorsqu’on regarde les effets de la récession, on constate que les pays dont la part du pétrole dans le mix énergétique était la plus élevée en 2004 sont ceux qui ont affiché les plus mauvais taux de croissance économique entre 2005 et 2011.

Figure 11. Croissance moyenne en pourcentage du PIB réel entre 2005 et 2011 pour un certain nombre de groupes de pays, d’après des données de PIB de l’USDA exprimées en dollars US de 2005.

Si l’on revient à la figure 9, après la crise financière en 2008, les prix du pétrole sont restés bas jusqu’à ce que les États-Unis lancent leur programme d’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing en anglais), contribuant à réduire les taux d’intérêt et à fournir des liquidités supplémentaires. Les prix du pétrole se sont immédiatement mis à augmenter, atteignant les 100 dollars le baril, et restant à ce niveau jusqu’en 2014. La combinaison de taux d’intérêt bas et de prix du pétrole élevés a encouragé l’extraction de pétrole à partir de formations de schistes argileux, contribuant à maintenir la production mondiale de pétrole à la hausse malgré une chute de la production de pétrole en mer du Nord, en Alaska et au Mexique. Pendant un certain temps, le conflit entre prix élevés et capacité des économies à payer ces prix élevés a donc été résolu en faveur des prix élevés.

Ces prix élevés du pétrole – environ 100 dollars le baril – se sont poursuivis jusqu’à ce qu’en 2014, les États-Unis réduisent, puis arrêtent leur programme d’assouplissement quantitatif. À peu près en même temps, la Chine a durci ses conditions d’accès au crédit. Ces deux changements, combinés aux conséquences négatives à long terme sur l’économie d’un baril à 100 dollars, ont ramené le prix du pétrole à son niveau actuel, soit environ 50 dollars le baril (figure 10). Un tel niveau reste encore très élevé par rapport au coût que le pétrole avait à l’époque où la plupart de nos infrastructures ont été construites, mais il est bas par rapport au coût actuel de la production pétrolière.

Figure 12. Production mondiale en pétrole (y compris biocarburants et liquides de gaz naturel) et prix spot en moyenne mensuelle du pétrole de Brent, d’après des données de l’EIA.

Si l’on revient sur la figure 9, il est clair que les prix élevés du pétrole ont contraint la consommation de pétrole à la baisse au début des années 1980, et à nouveau durant une très courte période entre fin 2008 et début 2009. Mais depuis 2009, la consommation de pétrole a continué d’augmenter, grâce aux prix élevés et au pétrole supplémentaire extrait des formations de schiste argileux aux États-Unis.

Les prix bas que nous connaissons à présent sont un message pour notre économie en réseau, qui dit : « Non, l’économie ne peut vraiment pas se permettre de payer le pétrole à ce niveau élevé de prix. Pendant un temps, grâce à toutes ces manipulations financières, on a pu croire qu’elle le pouvait, mais ce n’est pas vraiment le cas. » Pendant ce temps, la figure 8 nous montre que pour l’Union européenne, les États-Unis et le Japon pris tous ensemble, la croissance du PIB par habitant a été très faible depuis l’an 2000, reflet de l’influence des prix élevés du pétrole sur l’économie de ces pays.

Croissance du PIB par habitant pour certaines autres économies

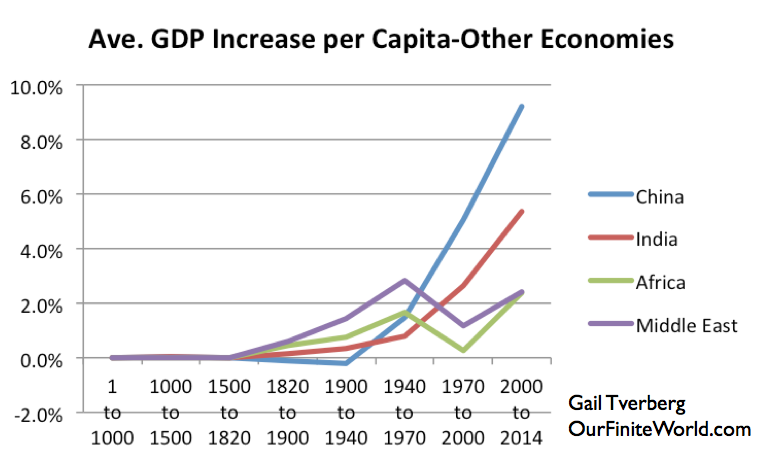

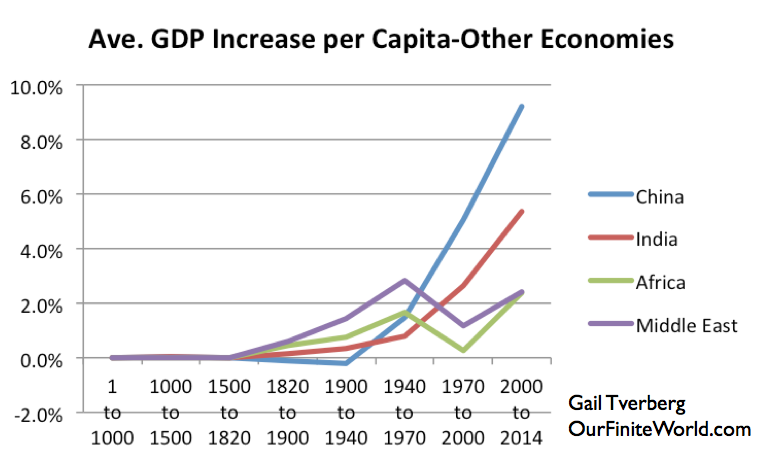

Ces dernières années, la tendance suivie par la croissance du PIB par habitant a considérablement changé. La figure 13 ci-dessous montre les taux de croissance du PIB par habitant dans certaines autres régions du monde.

Figure 13. Croissance moyenne du PIB par habitant pour un certain nombre d’économies, d’après les travaux d’Angus Maddison pour la période 1–2000, et les chiffres de PIB réel de l’USDA en 2010 pour la période 2000–2014.

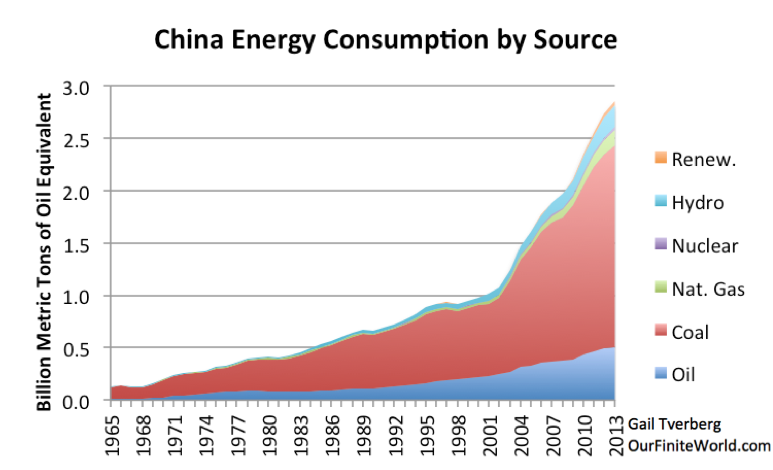

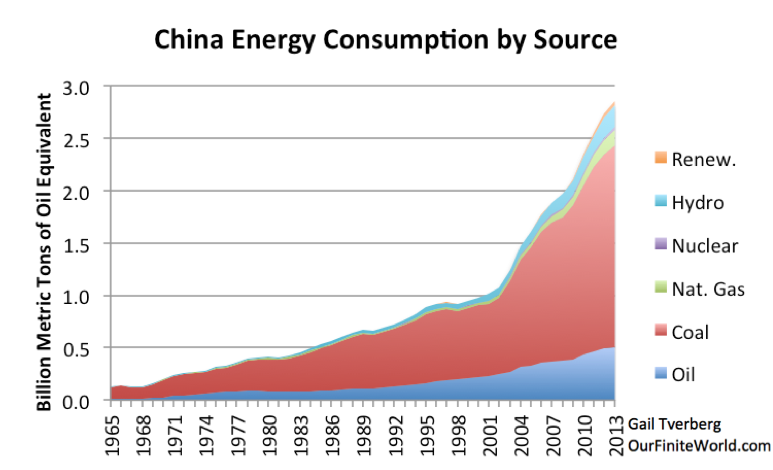

Une économie « s’est démarquée » récemment en termes de croissance du PIB par habitant : celle de la Chine. Elle a rejoint l’Organisation mondiale du commerce en décembre 2001, et depuis, sa consommation de charbon et d’énergie en général a grimpé en flèche.

Figure 14. Consommation d’énergie par source de la Chine, d’après les données du BP Statistical Review of World Energy.

Si l’on calcule le taux de croissance de la consommation d’énergie de la Chine pour les périodes couvertes par notre analyse, on trouve les valeurs suivantes :

- Entre 1970 et 2000 : 5,4% par an

- Entre 2000 et 2013 : 8,6% par an

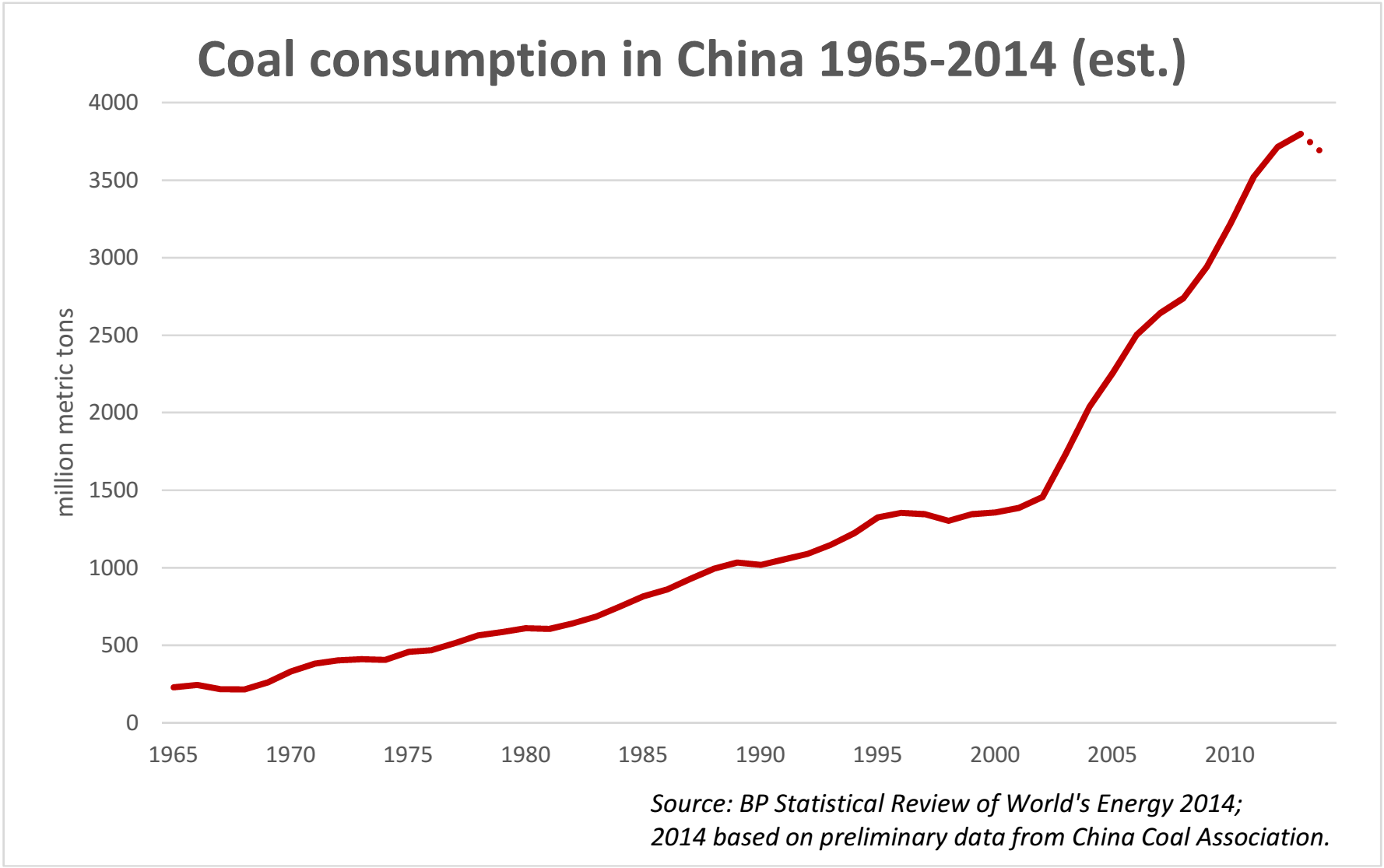

L’un des sujets d’inquiétude majeure actuels est le ralentissement de la croissance chinoise, en partie due aux mesures de limitation de l’endettement. Parmi les autres facteurs qui expliquent ce ralentissement, il y a les conséquences de la pollution sur les habitants du pays, le ralentissement des économies européennes et japonaises, et le fait que le marché chinois des logements en copropriété et des usines devient vite « saturé ».

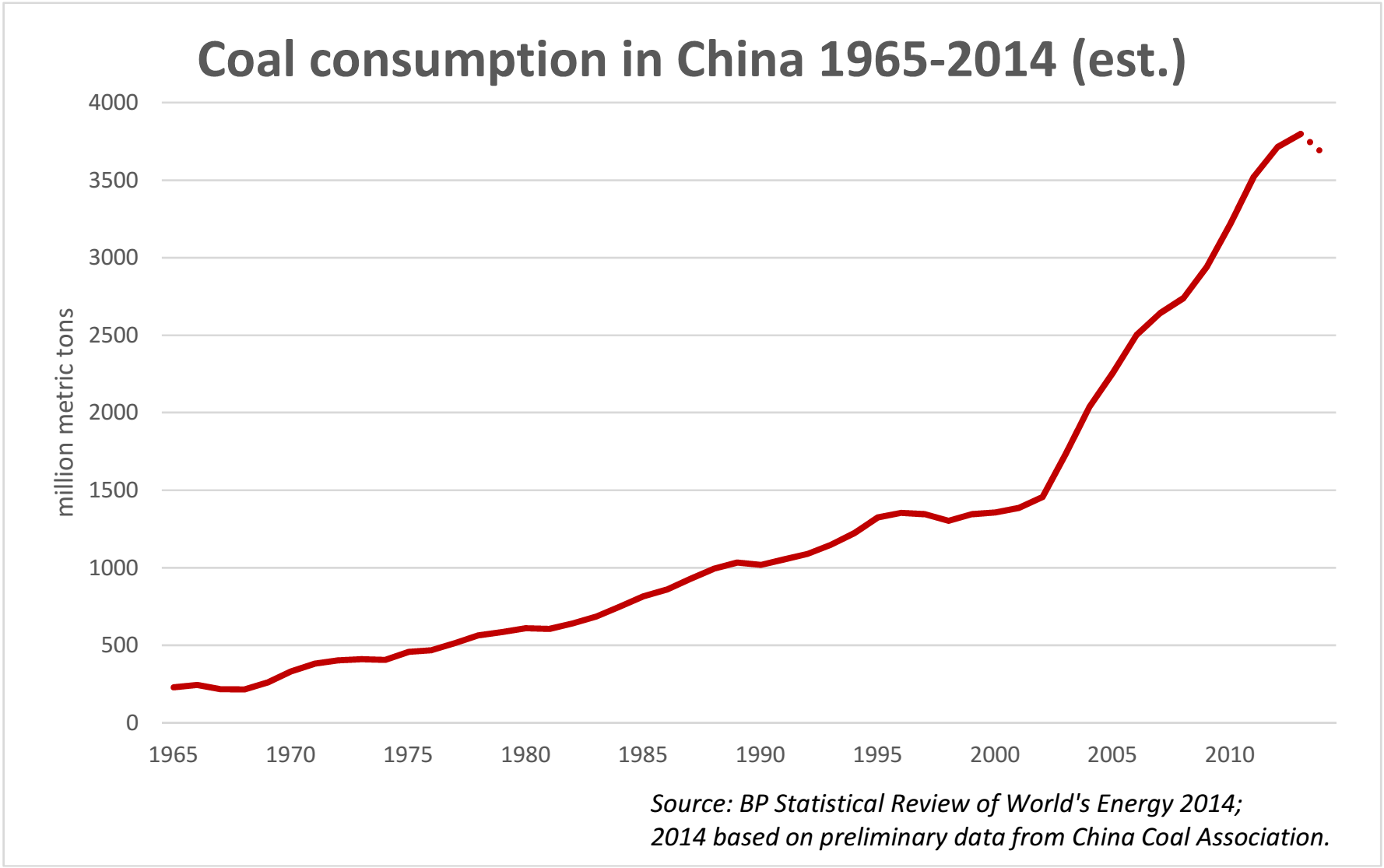

Selon certains rapports publiés récemment, l’activité manufacturière chinoise pourrait à présent se contracter. D’autres rapports montrent que la consommation de charbon de la Chine a baissé en 2014, comme par exemple ce graphe d’un analyste.

Figure 15. Graphique de Lauri Myllyvirta montrant une estimation préliminaire de la consommation de charbon de la Chine en 2014.

Dans quelle direction l’économie mondiale se dirige-t-elle désormais ?

Dans la première partie de cette série d’articles, j’ai décrit l’économie mondiale comme reposant sur l’énergie. Le système est conçu de telle sorte que l’économie ne peut que croître, et toute contraction a tendance à provoquer un effondrement. Si ma vision des choses est correcte, nous avons impérativement besoin d’une quantité toujours croissante d’énergie peu coûteuse pour pouvoir continuer à faire fonctionner le système. Après avoir essayé de faire croître l’économie mondiale sur le pétrole, nous avons tenté de faire croître l’économie mondiale sur le charbon. Ces deux approches ont fini par « se heurter aux parois ». Des pays à faibles niveaux de salaire, comme certains pays d’Afrique, peuvent encore accroître leur production industrielle, mais ils manquent déjà du charbon et des autres combustibles bon marché pour alimenter leur production.

À présent, concrètement, nous n’avons plus nulle part où aller. Faire croître la consommation de gaz naturel assez vite, ou dans des quantités suffisamment grandes, est impossible, sauf à rendre le gaz naturel trop cher. Une partie de ce coût élevé correspond au coût des changements d’infrastructure requis, notamment des nouveaux gazoducs et véhicules au gaz naturel qu’il faudrait construire dans d’énormes quantités.

Les nouvelles énergies renouvelables, comme l’éolien et le photovoltaïque, ne sont pas non plus des solutions. Ils ont tendance à être très coûteux dès que l’on tient compte des coûts indirects, comme le coût du transport d’électricité longue distance et celui de l’intermittence. Créer de nouvelles infrastructures d’énergie renouvelable en très grande quantité est difficile : la Chine s’est rapidement équipée de capacités éoliennes, et pourtant, l’effet de ces capacités supplémentaires peut à peine se voir en haut de la figure 14. Sans les infrastructures de support adaptées, comme les routes et les lignes à haute tension (qui dépendent du pétrole), on ne pourra pas non plus, sur le long terme, faire fonctionner les systèmes électriques qui incluent ce type de dispositifs.

Nous vivons vraiment des moments intéressants.

Cette série de 3 articles, intitulée Une nouvelle théorie de l’énergie et de l’économie, a commencé en décrivant comment générer de la croissance économique, et se conclut par le problème de la dette quand on atteint des limites au pétrole.