1 – Motivations

Nous vivons à une époque où les émotions et les sentiments comptent plus que la vérité, et où la science est largement ignorée. James Lovelock

Récemment, j’ai lu deux livres, l’un écrit par un physicien, l’autre par un économiste. Dans Panne sèche, David Goodstein, physicien au Caltech, décrit une crise énergétique imminente causée par « la fin de l’Ère du pétrole ». Cette crise arrivera bientôt, prédit-il : la crise éclatera, non pas quand la dernière goutte de pétrole aura été extraite, mais quand l’extraction ne pourra plus répondre à la demande — peut-être dès 2015 ou 2025. De plus, même si nous reportions immédiatement par magie toute notre gloutonnerie énergétique vers l’énergie nucléaire, écrit Goodstein, la crise pétrolière serait simplement remplacée par une crise nucléaire dans environ vingt ans, lorsque les réserves d’uranium auront elles aussi été épuisées.

Dans L’écologiste sceptique, Bjørn Lomborg nous dépeint une situation complètement différente. « Tout va bien ». Et même, « tout s’améliore ». De plus, « nous n’allons pas vers une crise énergétique majeure », et « il y a beaucoup d’énergie ».

Comment deux personnes intelligentes peuvent-elles arriver à des conclusions aussi différentes ? Il fallait que j’aille au fond des choses.

L’énergie s’est invitée dans les journaux britanniques en 2006. Attisé par les annonces d’un grand changement climatique et le triplement du prix du gaz naturel en seulement six ans, le débat a fait rage. Comment l’Angleterre devrait-elle gérer ses besoins en énergie ? Et que faire au niveau mondial ?

« Éolien ou nucléaire ? », par exemple. Difficile d’imaginer plus grande polarisation des vues entre des gens sensés. Lors d’une discussion sur le projet d’expansion de l’énergie nucléaire, Michael Meacher, ancien ministre de l’environnement, a déclaré : « si nous devons réduire les gaz à effet de serre de 60 % […] d’ici 2050, les énergies renouvelables sont la seule façon de le faire » ; Sir Bernard Ingham, ancien haut fonctionnaire, parlant en faveur de l’expansion nucléaire, a déclaré : « quelqu’un qui pense que les énergies renouvelables peuvent combler le fossé [énergétique] vit dans un monde totalement utopique et est, à mon avis, un ennemi du peuple. »1

Des divergences comparables se font entendre dans le mouvement écologique. Tous sont d’accord : il est urgent de faire quelque chose… mais quoi ? Jonathon Porritt, président de la « Commission du Développement Durable », écrit : « un nouveau programme de construction de centrales nucléaires n’a aucune justification à l’heure actuelle, et […] toute proposition de ce type serait incompatible avec la stratégie de développement de l’énergie durable [du gouvernement] » ; et « une stratégie non nucléaire pourrait et devrait être suffisante pour fournir toutes les réductions en carbone dont nous avons besoin d’ici 2050 et au-delà, et pour assurer l’accès à des sources d’énergie fiables. »2

Par contre, l’écologiste James Lovelock écrit dans son livre, La revanche de Gaïa : « Il est maintenant bien trop tard pour mettre en place le développement durable. » Selon lui, l’énergie issue de la fission nucléaire, sans être la panacée à long terme que réclame notre planète épuisée, est « le seul remède efficace que nous ayons maintenant à notre disposition ». Les éoliennes terrestres sont « tout juste un geste destiné à décerner un certificat de crédibilité environnementale [à nos dirigeants]. »

Ce débat enflammé tourne fondamentalement autour des chiffres. Quelle quantité d’énergie chaque ressource peut-elle fournir, à quel prix économique et social, et avec quels risques ? Mais on donne rarement de véritables chiffres. Lors des débats publics, des gens se contentent de dire : « Le nucléaire est un gouffre économique » ou « Nous avons une quantité énorme de vent et de vagues ».3 Le problème avec ce type de langage est qu’il ne suffit pas de savoir que quelque chose est énorme : il nous faut pouvoir comparer cet « énorme » avec un autre « énorme », en l’occurrence notre énorme consommation d’énergie. Pour faire cette comparaison, il nous faut des chiffres, pas des adjectifs.

Quand des chiffres sont utilisés, leur signification est souvent obscurcie par leur énormité. Ces chiffres sont choisis pour impressionner, pour marquer des points au cours du débat, plutôt que pour informer. « Chaque jour, les habitants de Los Angeles font 227 millions de kilomètres en voiture — la distance entre la Terre et Mars ».4 « Chaque année, 11 millions d’hectares de forêts tropicales sont détruits ». « On jette à la mer 6 milliards de kilogrammes de déchets tous les ans ». « Les Britanniques jettent 2,6 milliards de tranches de pain de mie par an ». « Le papier enterré chaque année au Royaume-Uni pourrait remplir 103 448 bus à impériale ». Si l’on plaçait l’une sur l’autre toutes les idées inefficaces pour résoudre la crise énergétique, on arriverait jusqu’à la Lune… mais je m’égare ! Le résultat de ce manque de chiffres significatifs et de faits établis ? Nous sommes inondés de baratin. La télévision, la radio nous abreuvent de conseils pour contribuer à sauver la planète — par exemple « débranchez votre chargeur de téléphone portable quand il n’est pas utilisé » ; et si quelqu’un conteste au motif que les chargeurs de téléphone portable ne sont pas vraiment notre forme numéro un de consommation d’énergie, on nous assène la formule magique « chaque petit geste compte ». Chaque petit geste compte, vraiment ? La formule suivante serait un peu plus réaliste :

Si tout le monde en fait un petit peu, nous n’arriverons à faire qu’un petit peu.

Les entreprises elles aussi nous abreuvent quotidiennement de baratin, en nous racontant à quel point elles sont formidables, ou comment elles peuvent nous aider à « agir concrètement ». Le site Web de BP, par exemple, vante les réductions de pollution en dioxyde de carbone (CO2) qu’ils espèrent obtenir en changeant la peinture de leurs navires. Mais qui peut se faire avoir par ça ? Tout le monde se doute bien, évidemment, que ce n’est pas la peinture à l’extérieur, mais ce qu’il y a à l’intérieur du pétrolier qui mérite notre attention, si notre société veut réduire de manière significative ses émissions de CO2. BP a aussi créé un service d’absolution carbone sur le Web, « targetneutral.com », où l’on prétend pouvoir « neutraliser » toutes vos émissions de carbone, sans que cela ne vous coûte « les yeux de la tête » — et en effet, on vous propose de nettoyer votre pollution en CO2 pour seulement 50 euros par an.5 Comment un tel compte peut-il être bon ? Si les coûts réels de la solution au changement climatique étaient de 50 euros par personne, le gouvernement pourrait le résoudre simplement avec la petite monnaie qui traîne dans les poches du Ministre des Finances !

Encore plus condamnables sont les entreprises qui exploitent l’intérêt actuel pour l’environnement en proposant « des piles à eau », « des téléphones portables biodégradables », « des éoliennes portatives à monter soi-même » et autres gadgets bidons et inutiles.

Les militants savent aussi tromper leur monde. Ceux qui veulent promouvoir les énergies durables au lieu du nucléaire, par exemple, déclarent « des éoliennes en mer pourraient alimenter tous les foyers britanniques » ; ensuite ils nous disent que « de nouvelles centrales nucléaires seraient de peu d’utilité pour lutter contre le changement climatique » parce que 10 nouvelles centrales nucléaires « ne réduiraient les émissions que d’environ 4 % ».6 Cette argumentation est trompeuse parce que le champ d’application est changé en cours de route, en passant du « nombre de maisons alimentées » à la « réduction des émissions ». La vérité, c’est que la quantité d’énergie électrique générée par ces superbes éoliennes qui « peuvent alimenter tous les foyers du Royaume-Uni », c’est exactement la même que celle produite par les 10 centrales nucléaires ! « Alimenter tous les foyers » correspond à seulement 4 % des émissions du Royaume-Uni.

Mais au royaume du baratin, les plus condamnables sont peut-être encore ceux qui devraient vraiment être mieux informés — les éditeurs des média qui propagent le baratin — par exemple, le New Scientist avec son article sur « la voiture propulsée à l’eau ».* 7

Dans un climat dans lequel les gens ne comprennent pas les chiffres, les journaux, les militants, les entreprises et les politiques peuvent tout se permettre.

Nous avons besoin de chiffres simples, faciles à comprendre, faciles à comparer et faciles à retenir.

Avec les bons chiffres en tête, nous serons mieux à même de répondre à des questions comme celles-ci :

- Est-il envisageable qu’un pays comme le Royaume-Uni puisse vivre en se reposant uniquement sur ses sources d’énergie renouvelable ?

- Si tout le monde tourne son thermostat d’un degré pour se rapprocher de la température extérieure, si tout le monde conduit une voiture plus petite, et si tout le monde débranche son chargeur de téléphone portable inutilisé, pourra-t-on éviter une crise énergétique ?

- Faut-il augmenter de façon significative les taxes sur les carburants des véhicules ? Faut-il diviser par deux la vitesse limite autorisée ?

- Quelqu’un qui préconise l’utilisation d’éoliennes au lieu de centrales nucléaires est-il « un ennemi du peuple » ?

- Si le changement climatique est « une menace plus grande que le terrorisme »,8 le gouvernement devrait-il criminaliser « la glorification des voyages »9 et faire adopter des lois contre « l’exhortation à la consommation » ?

- Une transition vers des « technologies avancées » nous permettra-t-elle d’éliminer la pollution au dioxyde de carbone sans avoir à changer notre mode de vie ?

- Faut-il encourager les gens à manger végétarien ?

- La population de la Terre est-elle six fois trop nombreuse ?

Pourquoi discuter de la politique énergétique ?

Aujourd’hui, trois raisons alimentent principalement les débats sur l’énergie.

Premièrement, les combustibles fossiles sont une ressource limitée. Il semble possible que le pétrole bon marché (qui fait avancer nos voitures et nos camions) et le gaz naturel bon marché (avec lequel nous chauffons beaucoup de nos immeubles) soient épuisés de notre vivant. Nous cherchons donc des sources d’énergie alternatives. En effet, puisque les combustibles fossiles sont une ressource de valeur, qu’ils servent à fabriquer des plastiques et bien d’autres choses astucieuses encore, peut-être devrions-nous les conserver pour en faire un meilleur usage que simplement les brûler.

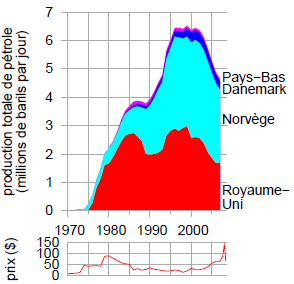

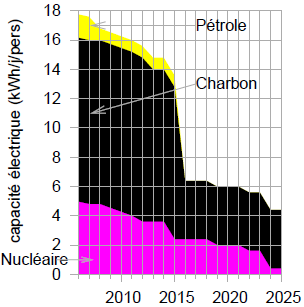

Deuxièmement, la sécurité de notre approvisionnement énergétique est un sujet qui nous concerne. Même si du pétrole est disponible quelque part dans le monde, peut-être souhaitons-nous ne pas en dépendre si cela devait rendre notre économie vulnérable aux caprices de pays étrangers peu fiables. (J’espère que vous aurez remarquez la trace de sarcasme dans mes propos). Si l’on considère la figure 1.2, il semble bien que « nos » combustibles fossiles ont dépassé leur pic. Le Royaume-Uni a un problème imminent de sécurité d’approvisionnement qui lui est particulier, et connu sous le nom de « fossé énergétique ». Un nombre substantiel de vieilles centrales à charbon et nucléaires vont fermer dans les décennies à venir (figure 1.3) et il y a donc un risque que la demande en électricité dépasse de temps en temps l’offre, si des plans appropriés ne sont pas mis en œuvre.

Troisièmement, il est très probable que l’utilisation des combustibles fossiles soit en train de changer le climat. Le changement climatique est imputable à diverses activités humaines, mais le plus gros contributeur à ce changement est l’augmentation de l’effet de serre produit par le dioxyde de carbone (CO2). La plupart des émissions de dioxyde de carbone provient de la combustion des combustibles fossiles. Et si nous brûlons ces combustibles fossiles, c’est principalement pour récupérer l’énergie qu’ils contiennent. Donc, pour résoudre le changement climatique, nous devons trouver une autre manière de récupérer de l’énergie. Le réchauffement climatique est pour l’essentiel un problème d’énergie.

Quelle que soit la préoccupation qui vous motive parmi ces trois grandes raisons, il nous faut des chiffres sur l’énergie, et des politiques qui font que le compte est bon.

Les deux premières préoccupations sont des simples motivations égoïstes à réduire de manière drastique l’utilisation des combustibles fossiles. La troisième préoccupation, le changement climatique, est une motivation plus altruiste — ce n’est pas nous qui aurons à supporter le poids du changement climatique, mais les générations futures, et ceci pendant des centaines d’années. Certaines personnes considèrent que le changement climatique n’est pas leur responsabilité. Ils disent des choses du genre : « Pourquoi faire quelque chose ? La Chine est complètement hors de contrôle ! » Pour cette raison, je vais maintenant discuter un peu plus longuement du changement climatique, parce qu’en écrivant ce livre, j’ai appris des faits intéressants qui éclairent ces questions éthiques. Si vous n’avez aucun intérêt pour le changement climatique, n’hésitez pas à sauter directement à la section suivante.

La motivation du changement climatique

L’argumentation de la motivation du changement climatique s’articule en trois étapes : (1) la combustion des combustibles fossiles par l’homme fait augmenter la concentration en dioxyde de carbone ; (2) le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre ; (3) l’accroissement de l’effet de serre fait augmenter la moyenne des températures mondiales (il a aussi beaucoup d’autres effets).

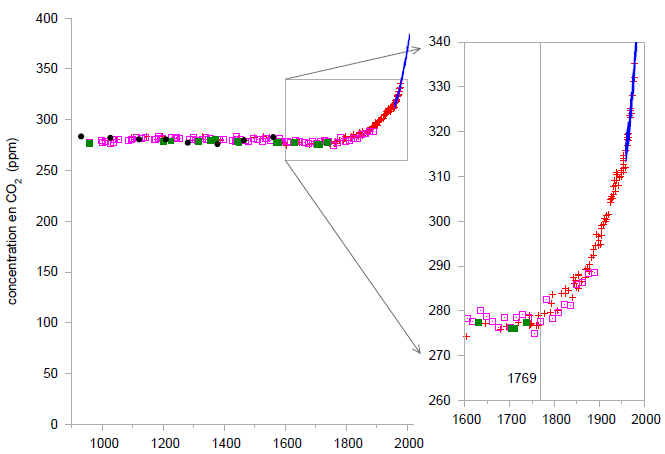

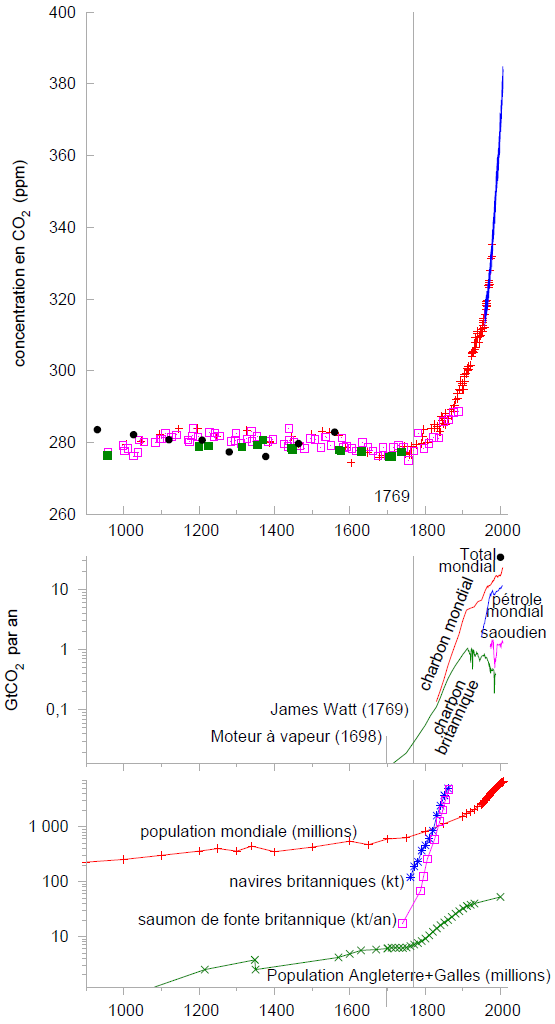

Nous commençons par le fait que les concentrations de dioxyde de carbone sont en hausse. La figure 1.4 montre les mesures de la concentration de CO2 dans l’atmosphère depuis l’an mil jusqu’à aujourd’hui. Certains « sceptiques » ont affirmé que l’augmentation récente de la concentration en CO2 était un phénomène naturel. Est-ce que « sceptique » signifie « une personne qui n’a pas jeté ne serait-ce qu’un coup d’œil aux données » ? Vous ne croyez pas plutôt qu’il est possible que quelque chose se soit passé entre 1800 et 2000 ? Quelque chose qui ne faisait pas partie des processus naturels présents durant les mille ans précédents ?

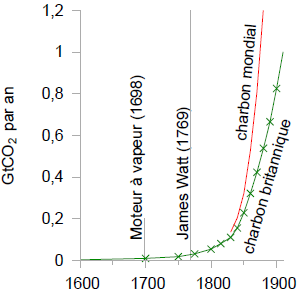

Il s’est effectivement passé quelque chose, que l’on appelle la Révolution industrielle. J’ai marqué sur le graphique l’année 1769, qui a vu James Watt faire breveter son moteur à vapeur. Même si dans les faits, le premier moteur à vapeur jamais construit l’a été en 1698, le moteur à vapeur de Watt était plus efficace et a vraiment enclenché la Révolution industrielle. L’une des principales applications du moteur à vapeur a été le pompage de l’eau hors des mines de charbon. La figure 1.5 montre la manière dont a évolué la production de charbon en Grande-Bretagne à partir de 1769, exprimée en milliards de tonnes de CO2 relâchées dans l’air par le fait de brûler le charbon.

En 1800, le charbon était utilisé pour fabriquer du fer, pour construire des navires, pour chauffer des bâtiments, pour propulser les locomotives et d’autres machines, et bien sûr pour actionner les pompes qui permettaient de gratter encore plus de charbon depuis l’intérieur des collines d’Angleterre et du Pays de Galles. La Grande-Bretagne était formidablement bien pourvue en charbon : quand la Révolution industrielle a commencé, la quantité de carbone reposant sous forme de charbon sous la Grande-Bretagne était à peu près la même que la quantité présente sous forme de pétrole sous l’Arabie saoudite.

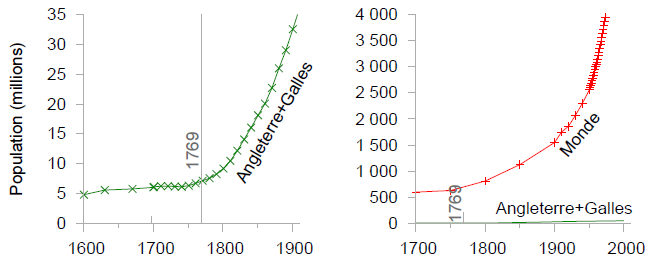

Dans les 30 ans qui se sont écoulés entre 1769 à 1800, la production annuelle de charbon en Grande-Bretagne a doublé. Après 30 ans de plus (1830), elle avait encore doublé. Il a suffi de 20 ans pour faire encore doubler la production (1850), et encore 20 ans pour la faire doubler une fois de plus (1870). Ce charbon a permis à la Grande-Bretagne de dominer le globe. La prospérité qu’il apporta à l’Angleterre et au Pays de Galles s’est traduite par un siècle de croissance démographique sans précédent :

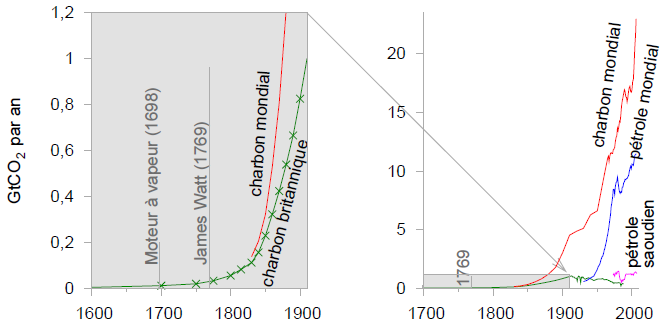

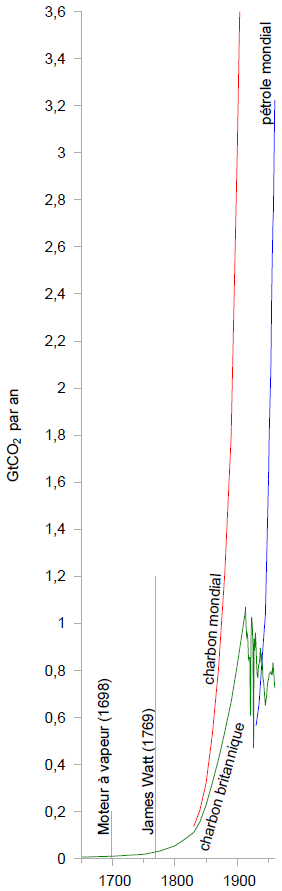

Finalement les autres pays ont pris le train en marche et la Révolution industrielle s’est propagée. La figure 1.6 montre la production britannique et la production mondiale de charbon sur la même échelle que la figure 1.5, en faisant coulisser la fenêtre temporelle 50 ans plus tard. La production britannique de charbon a atteint son pic en 1910, mais pendant ce temps, la production mondiale de charbon a continué à doubler tous les 20 ans. Il est difficile de montrer l’histoire de la production de charbon sur un seul graphique. Pour montrer ce qui s’est passé au cours des 50 années suivantes à la même échelle, votre écran devrait faire un mètre de haut ! Pour faire face à cette difficulté, on peut soit réduire l’axe vertical :

soit compresser l’axe vertical d’une manière non uniforme, de sorte que des petites quantités et des grandes quantités puissent être vues en même temps dans un seul graphique. Une bonne façon de compresser l’axe est appelé une échelle logarithmique, et c’est ce que j’ai utilisé dans les deux graphiques du bas de la figure 1.7. Sur une échelle logarithmique, toutes les augmentations d’un facteur dix (de 1 à 10, 10 à 100, de 100 à 1 000) sont représentées par des distances égales sur la page. Sur une échelle logarithmique, une quantité qui croît à un taux constant (ce qui est appelé « croissance exponentielle ») ressemble à une ligne droite. Les graphiques logarithmiques sont épatants pour comprendre la notion de croissance. Bien que les graphiques ordinaires ci-dessus nous informent que les productions de charbon britanniques et mondiales ont eu une croissance remarquable et que les populations britanniques et mondiales ont augmenté de manière remarquable, les taux de croissance relatifs ne sont pas évidents dans ces graphiques ordinaires. Les graphiques logarithmiques nous permettent de comparer les taux de croissance. En regardant les pentes des courbes de population, par exemple, on peut voir que le taux de croissance de la population mondiale au cours des 50 dernières années a été un peu plus élevé que le taux de croissance en Angleterre et au Pays de Galles en 1800.

Entre 1769 et 2006, la production annuelle mondiale de charbon a été multipliée par 800. Et elle continue d’augmenter encore aujourd’hui. D’autres combustibles fossiles sont aussi extraits—le graphique du milieu de la figure 1.7 montre la production de pétrole par exemple — mais en termes d’émissions de CO2, le charbon est toujours roi.

La combustion des carburants fossiles est la principale raison pour laquelle les concentrations de CO2 ont augmenté. C’est un fait, mais attendez : j’entends un bourdonnement persistant provenant d’une bande d’inactivistes du changement climatique, là-bas. Qu’est-ce qu’ils disent ? Voilà par exemple ce qu’écrit Dominic Lawson, un chroniqueur de The Independent 14 :

« Le fait de brûler des combustibles fossiles expédie environ sept gigatonnes de CO2 par an dans l’atmosphère, ce qui semble beaucoup. Cependant, la biosphère et les océans envoient environ 1 900 gigatonnes et 36 000 gigatonnes de CO2 par an dans l’atmosphère — […] une raison pour laquelle certains d’entre nous sont sceptiques quant au premier rôle attribué à la combustion des carburants fossiles par les humains dans l’effet de serre. Vouloir réduire les émissions de CO2 anthropiques est de la mégalomanie, exagérant l’importance de l’homme. Les politiciens ne peuvent pas changer le temps. »

Je prête une oreille attentive au scepticisme, et tout ce que les sceptiques disent n’est pas de la crotte — mais ce type de journalisme irresponsable comme celui de Dominic Lawson mérite d’être traité d’un bon coup de chasse d’eau.

Le premier problème avec la proposition de Lawson est que les trois chiffres qu’il mentionne (sept, 1 900, et 36 000) sont faux ! Les chiffres corrects sont 26, 440, et 330. Mais laissons ces erreurs de côté, et répondons à l’argument principal de Lawson, en l’occurrence la petitesse relative des émissions d’origine humaine.

Oui, les flux naturels de CO2 sont effectivement plus grands que le flux supplémentaire que nous avons ouvert il y a 200 ans, lorsque nous nous sommes sérieusement mis à brûler des combustibles fossiles. Mais il est carrément mensonger de quantifier les grands flux naturels vers l’atmosphère, sans mentionner les flux presque exactement égaux partant de l’atmosphère vers la biosphère et les océans. Le point important est que ces flux naturels de et vers l’atmosphère sont toujours restés quasiment en équilibre depuis des millénaires. Le fait que ces flux naturels soient plus grands que les émissions humaines n’a donc aucune importance. Les flux naturels s’annulent mutuellement. Par conséquent, les flux naturels, aussi grands soient-ils, ont gardé la concentration de CO2 dans l’atmosphère et l’océan inchangée durant les derniers milliers d’années. Brûler des combustibles fossiles, en revanche, crée un nouveau flux de carbone qui, même s’il est petit, n’est pas annulé. Il y a une analogie assez simple : imaginez une zone de contrôle des passeports d’un aéroport. Mille passagers arrivent toutes les heures, et il y a exactement le bon nombre de fonctionnaires pour traiter mille passagers par heure. Il y a une petite file d’attente, mais comme le rythme d’arrivée des passagers correspond à leur rythme de contrôle, la file ne s’allonge pas. Maintenant imaginez que, à cause du brouillard, quelques vols supplémentaires soient détournés d’un autre petit aéroport. Cette source ajoute 50 passagers par heure au hall d’arrivée — un surplus minime par rapport au rythme initial de mille arrivées par heure. Au début, les autorités n’augmentent pas le nombre des fonctionnaires, qui continuent à traiter tout juste mille passagers par heure. Et que se passe-t-il ensuite ? Lentement mais sûrement, la file d’attente s’allonge. Brûler des combustibles fossiles est indéniablement en train d’augmenter la concentration de CO2 dans l’atmosphère et la surface des océans. Aucun climatologue ne remet en cause ce fait. Quand il s’agit de concentrations de CO2, l’homme a de l’importance.

Bon, OK. Brûler des combustibles fossiles augmente les concentrations de CO2 de manière significative. Et alors ? Est-ce que c’est si important ?

« Le carbone, c’est naturel ! », nous rappelle le lobby du pétrole, « le carbone c’est la vie ! » Si le CO2 n’avait pas d’effet nocif, alors, en effet, les émissions de carbone seraient sans importance. Cependant, le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. Ce n’est pas le plus puissant de tous, c’est vrai, mais il a son importance. Ajoutez-en dans l’atmosphère, et il fera ce que font tous les gaz à effet de serre : absorber une partie du rayonnement infrarouge (la chaleur) qui s’échappe de la Terre et le ré-émettre dans toutes les directions. Renvoyer ce flux de chaleur dans toutes les directions a pour effet d’entraver l’évacuation de la chaleur, comme le ferait une couette. Donc le dioxyde de carbone a un pouvoir réchauffant. 15 Cette constatation n’est pas fondée sur des relevés complexes de températures planétaires, mais sur les simples propriétés physiques des molécules de CO2. Les gaz à effet de serre sont une sorte de couette planétaire, et le CO2 est l’une des couches de cette couette.

Donc, si l’humanité parvient à doubler ou tripler la concentration de CO2 (ce que est certainement ce vers quoi nous allons, si l’on continue sans rien changer à nos habitudes), que va-t-il se passer ? Là, il y a de nombreuses incertitudes. La science du climat est quelque chose de difficile. Le climat est une machine complexe et chatouilleuse, et on ne sait pas exactement quel niveau de réchauffement produirait un doublement de la concentration de CO2. Le consensus des meilleurs modèles climatiques semble être que le doublement de la concentration de CO2 aurait à peu près le même effet qu’une augmentation de 2 % de l’intensité du soleil, et ferait grimper les températures moyennes à la surface du globe de quelque chose comme 3°C. Cela serait ce que les historiens appellent avec un sens aigu de la litote un « Truc assez moche ». Je ne vais pas énumérer la litanie des conséquences sévères probables, je suis sûr que vous les avez déjà entendues. 16 La litanie commence par « la calotte glaciaire du Groenland se mettrait progressivement à fondre, et sur une période de l’ordre de quelques siècles, le niveau des mers monterait d’environ 7 mètres ». Le fardeau de la litanie repose sur les épaules des générations futures. De telles températures n’ont pas été connues sur Terre depuis au moins 100 000 ans, et on peut tout à fait imaginer que l’écosystème en soit à ce point altéré que la Terre arrête de fournir certains des biens et services que nous considérons aujourd’hui comme acquis.

La modélisation du climat est quelque chose de difficile et truffé d’incertitudes. Mais l’incertitude sur la réponse précise du climat aux gaz à effet de serre supplémentaires ne justifie en rien l’inaction. Si vous conduisez une moto à grande vitesse près d’une falaise dans le brouillard, le fait de ne pas avoir de bonne carte de la falaise justifie-t-il de ne pas ralentir ? Mais alors qui doit ralentir la moto ? Qui doit mettre de l’ordre dans ses émissions de carbone ? Qui est responsable du changement climatique ? Il s’agit d’une question éthique, bien sûr, pas d’une question scientifique, mais les débats éthiques doivent toujours reposer sur des faits. Étudions maintenant les faits connus au sujet des émissions de gaz à effet de serre.

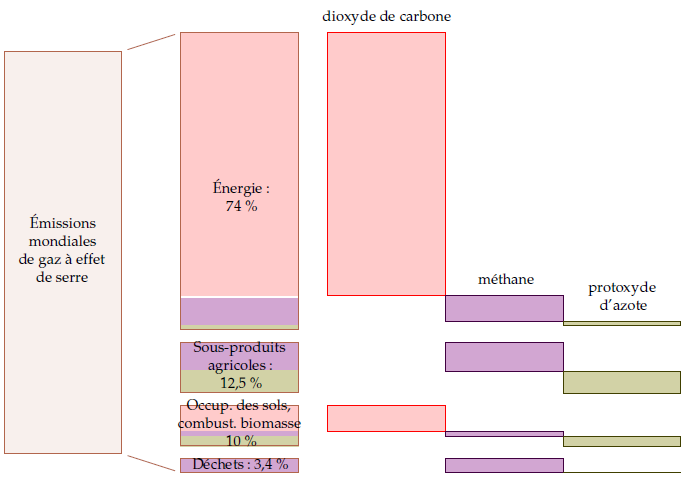

Tout d’abord, un mot sur les unités dans lesquelles on les mesure. Les gaz à effet de serre incluent notamment le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote. Chacun de ces gaz a des propriétés physiques différentes. Par convention, on exprime toutes les émissions de ces gaz en « quantités équivalentes de dioxyde de carbone », où « équivalent » signifie « avoir le même pouvoir réchauffant sur une période de 100 ans ». Par commodité, on abrège une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone par « 1 t eq CO2 », et un milliard de tonnes par « 1 Gt eq CO2 » (une gigatonne).

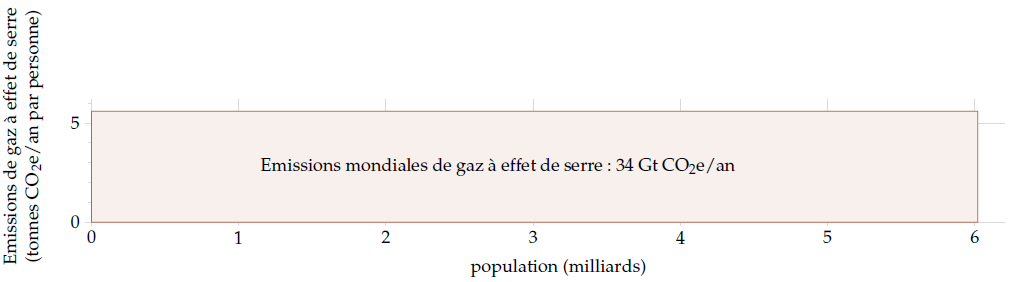

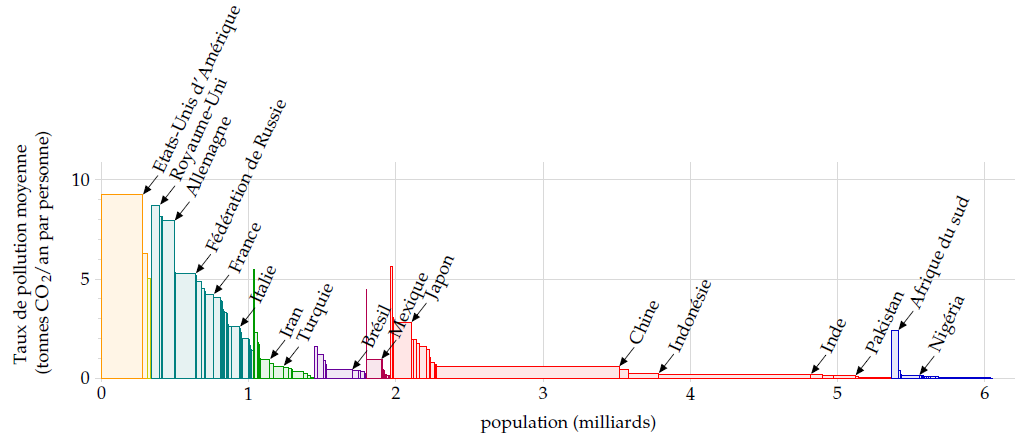

En l’an 2000, les émissions mondiales de gaz à effet de serre étaient d’environ 34 milliards de tonnes équivalent CO2 par an. C’est un chiffre absolument incompréhensible. Mais on peut le rendre plus facile à comprendre et à sentir au niveau individuel, en le divisant par le nombre de personnes sur Terre, 6 milliards, pour obtenir la quantité de gaz à effet de serre émise par personne, qui est d’à peu près 5½ tonnes eq CO2 par personne et par an. On peut donc représenter les émissions mondiales par un rectangle dont la largeur est la population (6 milliards) et dont la hauteur correspond aux émissions par habitant. 17

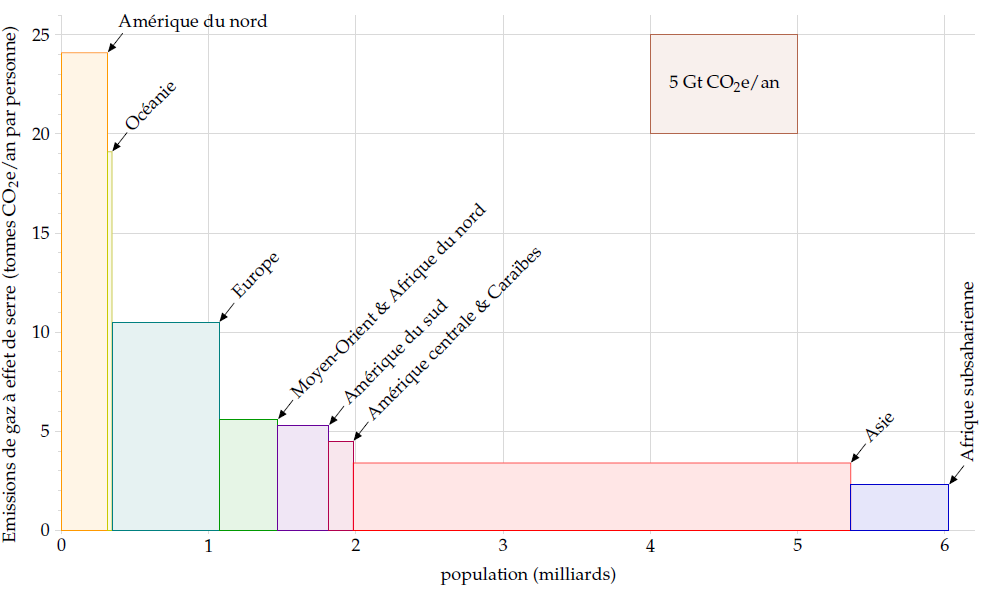

Même si tous les hommes sont nés égaux, ils n’émettent pas tous 5½ tonnes de CO2 par an. On peut décomposer les émissions mondiales de l’an 2000 pour montrer comment le rectangle de 34 milliards de tonnes se répartit entre les différentes régions du monde :

Cette figure, qui est sur la même échelle que la précédente, divise le monde en huit régions. Chaque surface d’un rectangle représente les émissions de gaz à effet de serre d’une région. La largeur du rectangle est la population de la région, et la hauteur est la moyenne des émissions par habitant dans cette région.

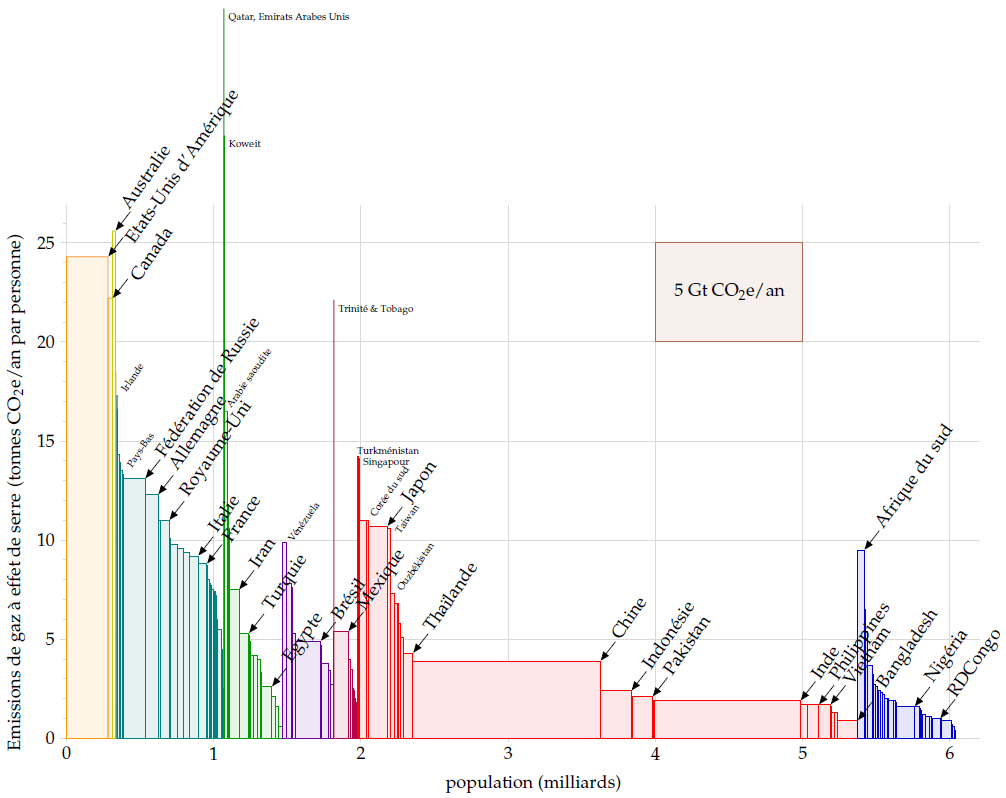

En l’an 2000, les émissions de gaz à effet de serre par habitant étaient en Europe deux fois la moyenne mondiale ; et en Amérique du Nord, quatre fois la moyenne mondiale. Nous pouvons continuer à subdiviser, en séparant les régions en pays. C’est là que ça devient vraiment intéressant :

Les pays qui ont les émissions par habitant les plus élevées sont l’Australie, les États-Unis et le Canada. Les pays européens, le Japon et l’Afrique du Sud suivent de près. Parmi les pays européens, le Royaume-Uni est résolument dans la moyenne. Qu’en est-il de la Chine, ce vilain pays « complètement hors de contrôle » ? Oui, le rectangle de la Chine a à peu près la même surface que celui des États-Unis, mais le fait est que leurs émissions par habitant sont en-dessous de la moyenne mondiale. Les émissions par habitant en Inde sont inférieures à la moitié de la moyenne mondiale. En outre, il est bon de rappeler qu’une bonne partie des émissions industrielles de la Chine et de l’Inde est associée à la fabrication d’objets destinés aux pays riches.

Ainsi, en supposant « qu’il faille faire quelque chose » pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, qui a une responsabilité particulière de faire quelque chose ? Comme je l’ai dit précédemment, c’est une question éthique. Mais je trouve qu’il est difficile d’imaginer un système éthique qui nierait que la responsabilité en incombe plutôt aux pays sur le côté gauche de ce diagramme — les pays dont les émissions sont deux, trois ou quatre fois la moyenne mondiale. Les pays qui ont les moyens de payer. Des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, par exemple.

La responsabilité historique de l’impact climatique

Si nous admettons que le climat a été endommagé par l’activité humaine, et que quelqu’un doit y remédier, qui doit payer ? Certains disent : « pollueur, payeur ». Les figures qui précèdent montrent qui sont aujourd’hui les pollueurs. Mais ce n’est pas le rythme de pollution au CO2 qui compte, ce sont les émissions totales cumulées ; une partie importante du dioxyde de carbone émis (environ un tiers de celui-ci) va rester dans l’atmosphère pour au moins 50 ou 100 ans. Si nous acceptons l’idée éthique selon laquelle « c’est le pollueur qui doit être le payeur », alors nous devrions nous demander quelle est l’empreinte historique de chaque pays. La prochaine image montre les émissions cumulées de CO2 de chaque pays, exprimées dans un taux moyen d’émissions sur la période 1880–2004.

Bravo, la Grande-Bretagne ! Elle est sur le podium ! Peut-être ne sommes-nous que dans la moyenne des pays européens aujourd’hui, mais au tableau des émetteurs historiques par habitant, nous ne nous en laissons remontrer que par les États-Unis. 17

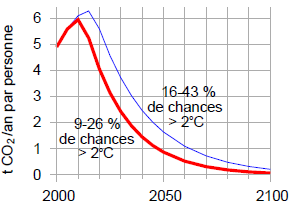

Bon, ça suffit avec l’éthique. Qu’est-ce qu’il faut faire, selon les scientifiques, pour éviter que la température moyenne sur Terre augmente de 2°C (2°C est le niveau au-dessus duquel ils nous prédisent un bon nombre de calamités) ? Le consensus est clair. Nous devons décrocher de notre dépendance aux combustibles fossiles, et nous devons le faire rapidement. Certains pays, y compris la Grande-Bretagne, se sont engagés à réduire d’au moins 60 % leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, 18 mais il faut insister sur le fait qu’il y a peu de chances qu’une baisse de 60 % des émissions, aussi radicale qu’elle paraisse, soit à la hauteur. Si les émissions mondiales étaient progressivement réduites de 60 % d’ici 2050, les climatologues estiment qu’il y a plus de chances que les températures planétaires augmentent de plus de 2°C, que de chances qu’elles augmentent de moins de 2°C. La figure 1.8 montre le genre de réductions qu’il nous faut viser, grâce à deux scénarios d’émissions pas trop risqués présentées par Baer et Mastrandrea (2006) dans un rapport de l’Institute for Public Policy Research. La courbe inférieure présume un déclin des émissions qui commence en 2007, avec des émissions mondiales totales chutant d’environ 5 % par an. La courbe supérieure suppose un bref délai avant le début du déclin, puis une baisse de 4 % par an des émissions mondiales. D’après les prédictions, ces deux scénarios devraient offrir une chance modeste d’éviter une hausse de température de 2°C au-dessus du niveau pré-industriel. Dans le scénario inférieur, la probabilité que l’élévation de température dépasse 2°C est estimée à 9–26 %. Dans le scénario haut, elle est estimée à 16–43 %. Soit dit en passant, ces trajectoires d’émissions « pas trop risquées » impliquent des réductions d’émissions nettement plus brutales que tous les scénarios présentés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ou par le rapport Stern (2007).

Ces trajectoires pas trop risquées nécessitent que les émissions mondiales chutent de 70 % ou 85 % d’ici 2050. Qu’est-ce que cela signifierait pour un pays comme la Grande-Bretagne ? Si l’on souscrit à l’idée de « contraction et convergence », qui signifie que tous les pays visent à terme à une égalité des émissions par habitant, alors la Grande-Bretagne doit viser des réductions de plus de 85 % : il faudrait descendre des 11 tonnes actuelles eq CO2 par personne et par an, à environ 1 tonne par personne et par an en 2050. Face à pareille coupe sombre, je suggère que la meilleure façon d’envisager le sujet soit : ne plus utiliser du tout de combustibles fossiles.

Une dernière chose concernant la motivation du changement climatique : bien qu’il y ait tout un éventail d’activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre, la plus grande cause d’émissions est de loin la consommation d’énergie. Certaines personnes justifient le fait de ne rien changer à leur consommation d’énergie par des excuses telles que « le méthane dans les rots des vaches contribue plus au réchauffement que le transport aérien ». Certes, les émanations agricoles ont contribué pour un huitième des émissions de gaz à effet de serre en l’an 2000. Mais la consommation d’énergie y a contribué pour plus des trois quarts (figure 1.9). Le problème du changement climatique est pour l’essentiel un problème d’énergie.

Avertissements au lecteur

Bon, ça suffit avec le changement climatique. Je vais supposer que nous sommes assez motivés pour renoncer aux combustibles fossiles. Quelle que soit votre motivation, le but de ce livre est de vous aider à démêler les chiffres et à faire les calculs qui vous permettront d’évaluer les politiques énergétiques ; il est aussi de poser les fondations factuelles qui vous permettront de voir pour quelles propositions le compte est bon. Je ne prétends pas que l’arithmétique et les chiffres dans ce livre soient nouveaux ; les livres de Goodstein, Lomborg et Lovelock que j’ai mentionnés, par exemple, sont pleins de chiffres intéressants et de calculs faits sur un coin de table, et il y a aussi de nombreuses autres sources utiles sur Internet (voir les notes à la fin de chaque chapitre). 20

Mon but dans ce livre est de rendre ces chiffres simples et faciles à retenir ; de vous montrer comment vous pouvez trouver les chiffres par vous-même ; et de rendre la situation tellement claire que tout lecteur qui réfléchit un peu sera capable d’en tirer des conclusions nettes. Je ne veux pas vous nourrir de mes propres conclusions. Les convictions sont plus fortes si l’on se les fait soi-même, plutôt que si on vous les apprend. La compréhension est un processus créatif. Une fois que vous aurez lu ce livre, j’espère que vous aurez renforcé votre propre conviction de pouvoir tout démêler par vous-même.

Je tiens à souligner que les calculs que nous allons faire seront délibérément imprécis. La simplification est une clé de la compréhension. Premièrement, en arrondissant les chiffres, on les rend plus faciles à mémoriser. Deuxièmement, des chiffres arrondis permettent de faire des calculs rapides. Par exemple, dans ce livre, la population du Royaume-Uni est de 60 millions d’habitants, et la population du monde est 6 milliards. Je suis parfaitement capable de dénicher des chiffres plus précis, mais cette exactitude ferait obstacle à la fluidité du raisonnement. Par exemple, si l’on apprend que les émissions mondiales de gaz à effet de serre étaient en l’an 2000 de 34 milliards de tonnes d’équivalent CO2 par an, alors on peut instantanément noter, sans calculatrice, que les émissions moyennes par personne sont de 5 ou 6 tonnes d’équivalent CO2 par personne et par an. Cette réponse approchée n’est pas exacte, mais elle est suffisamment précise pour servir de base à des discussions intéressantes. Par exemple, si vous apprenez qu’un vol intercontinental aller-retour émet presque deux tonnes de CO2 par passager, alors la connaissance de l’ordre de grandeur des émissions moyennes (5 tonnes et des poussières par personne et par an) vous aide à réaliser qu’un seul voyage correspond à plus d’un tiers des émissions de carbone annuelles d’une personne moyenne. Parce que je vais arrondir tous les chiffres que je vais écrire, parfois les chiffres intermédiaires (arrondis) d’un calcul ne correspondront pas exactement au résultat final ; mais le résultat final (obtenu sans arrondi intermédiaire) sera plus précis. Ces petits désagréments mineurs ne changent aucun des arguments que ce livre présente.

J’aime baser mes calculs sur mon expérience de tous les jours plutôt qu’en piochant dans des statistiques nationales impersonnelles. Par exemple, si je veux estimer la vitesse du vent typique de Cambridge, je me demande « à vélo, vais-je en général plus vite que le vent ? » La réponse est oui. Je peux donc en déduire que la vitesse du vent à Cambridge n’est que rarement plus rapide que ma vitesse typique à vélo, qui est de l’ordre de 20 km/h. Je confirme ces estimations de tous les jours avec les calculs d’autres personnes et avec des statistiques officielles. (Vous les retrouverez dans les notes de fin de chaque chapitre.) Ce livre n’est pas destiné à être un recueil définitif de chiffres ultra précis. Il est plutôt conçu pour illustrer comment on peut utiliser des chiffres approximatifs dans le cadre de discussions constructives et consensuelles.

Dans mes calculs, j’utiliserai principalement le Royaume-Uni et occasionnellement l’Europe, l’Amérique ou le monde entier, mais vous devriez facilement pouvoir refaire les calculs pour n’importe quel pays ou région qui vous intéresse.

Je vais conclure ce chapitre par quelques avertissements au lecteur. Non seulement allons-nous prendre l’habitude d’arrondir les chiffres que nous calculons ; mais nous allons aussi négliger tout un tas de détails dont les investisseurs, les gestionnaires et les économistes doivent tenir compte. (Les pauvres !) Si vous essayez de lancer une technologie renouvelable, une augmentation des coûts de ne serait-ce que 5 % peut faire toute la différence entre le succès et l’échec : dans le monde des affaires, chaque détail compte. Mais 5 %, c’est en-dessous du plancher radar de ce livre. Ce livre traite de facteurs 2 et de facteurs 10. Il parle des limites physiques des énergies renouvelables, pas de leur faisabilité économique réelle. Les conditions économiques changent tout le temps, mais les limites fondamentales ne s’en iront jamais. Il nous faut comprendre ces limites.

Les débats sur les politiques énergétiques sont souvent confus et passionnels parce que les gens mélangent ce qui relève du factuel et ce qui relève de l’éthique 21.

Voici quelques exemples d’affirmations d’ordre factuel : « au niveau planétaire, brûler des combustibles fossiles émet 35 milliards de tonnes d’équivalent CO2 par an » ; « si les concentrations en CO2 doublent, alors les températures moyennes mondiales vont augmenter de 1,5 à 5,8°C dans les 100 prochaines années » ; « une augmentation de température de 2°C entraînerait la fonte de la calotte glaciaire du Groenland d’ici 500 ans » ; ou encore « la fonte complète des glaces du Groenland entraînerait une hausse du niveau des mers de 7 mètres ».

Une affirmation d’ordre factuel est soit vraie, soit fausse. Arriver à le déterminer peut être difficile : c’est une question scientifique. Par exemple, les affirmations que je viens de donner sont soit vraies, soit fausses. Nous ne savons pas si toutes sont vraies. Certaines d’entre elles sont actuellement considérées « hautement probables ». Décider quelles affirmations d’ordre factuel sont vraies est difficile et conduit à des discussions et des débats au sein de la communauté scientifique. Mais avec suffisamment d’expériences et de discussions scientifiques, le caractère vrai ou faux de la plupart des affirmations d’ordre factuel pourra finalement être établi, du moins « au-delà de tout doute raisonnable ».

Voici des exemples d’affirmations d’ordre éthique : « il est injuste d’exploiter les ressources globales en en faisant payer le coût aux générations futures » ; « on ne devrait pas pouvoir polluer gratuitement » ; « il nous faut prendre des mesures pour nous assurer que le doublement des concentrations en CO2 ait peu de chances d’arriver » ; « les politiciens doivent se mettre d’accord sur un plafond des émissions de CO2 » ; « les pays qui ont le plus émis de CO2 pendant le siècle dernier ont la responsabilité de mener les actions de lutte contre le changement climatique » ; ou encore « il est juste de partager les droits d’émissions de CO2 à parts égales au sein de la population mondiale ». Ces affirmations ne sont pas « soit vraies, soit fausses ». Nous pouvons y adhérer ou non en fonction de nos jugements éthiques, de nos valeurs. Les affirmations d’ordre éthique peuvent être incompatibles entre elles ; par exemple, le gouvernement de Tony Blair a annoncé une politique radicale d’émissions de CO2 : « le Royaume-Uni doit réduire ses émissions de CO2 de 60 % d’ici 2050 » ; au même moment, Gordon Brown, ministre des finances de ce même gouvernement, demandait avec insistance aux pays producteurs de pétrole d’augmenter leur production. 22

Ce livre vise clairement à parler des faits, pas de l’éthique. Il vise à les rendre clairs, pour que les gens puissent, ensuite, participer à un débat sérieux sur les décisions d’ordre éthique à prendre. Il vise à ce que chacun comprenne comment et à quel point les faits contraignent les choix qui sont devant nous. Comme tout scientifique qui se respecte, j’ai essayé de mettre de côté mes opinions sur les questions d’ordre éthique, même si j’ai pu malgré tout m’oublier ici ou là — je vous prie de m’en excuser par avance.

Qu’il soit juste ou non que l’Europe et l’Amérique du nord accaparent le beurre énergétique est une question d’ordre éthique. Moi, je suis juste là pour vous rappeler le fait que l’on ne peut pas avoir à la fois le beurre et l’argent du beurre ; pour vous aider à rejeter les propositions d’action qui sont à côté de la plaque ou inefficaces ; et pour vous aider à identifier les politiques énergétiques qui sont compatibles avec vos valeurs personnelles. Il nous faut un programme pour lequel on puisse dire : le compte est bon !

Notes et bibliographie

À la fin de chaque chapitre, je note les détails des idées du chapitre, les sources des données et des citations, et des références où trouver des informations complémentaires.

↑ 1 « […] les énergies renouvelables sont la seule façon de le faire » ; « quelqu’un qui pense que les énergies renouvelables peuvent combler le fossé [énergétique] vit dans un monde totalement utopique et est, à mon avis, un ennemi du peuple. » Les citations sont tirées de l’émission Any Questions?, diffusée sur BBC Radio 4 le 27 janvier 2006 [ydoobr]. Michael Meacher a été ministre de l’environnement du Royaume-Uni entre 1997 et 2003. Sir Bernard Ingham a été un collaborateur de Margaret Thatcher lorsqu’elle était Premier ministre, et il a été chef du service d’information du gouvernement. Il est secrétaire de Supporters of Nuclear Energy.

↑ 2 Jonathon Porritt (mars 2006). Is nuclear the answer? [Le nucléaire est-il la réponse ?] Section 3. Recommandation aux ministres www.sd-commission.org.uk.

↑ 3 « Le nucléaire est un gouffre économique. », « Nous avons une quantité énorme de vent et de vagues. » Ann Leslie, journaliste, s’exprimant dans Any Questions?, Radio 4, 10 février 2006.

↑ 4

les habitants de Los Angeles … de la Terre à Mars – (The Earthworks Group, 1989, page 34).

↑ 5

targetneutral.com facture seulement 4 livres sterling (environ 6 euros) par tonne de CO2 pour leur « neutralisation ».

(Un prix nettement inférieur à celui proposé par d’autres entreprises de « compensation » que j’ai pu rencontrer). A

ce prix-là, un Britannique type pourrait « neutraliser » ses 11 tonnes par an pour seulement 44 livres (55 euros) ! La

preuve que les comptes du régime de « neutralisation » de BP ne sont pas bons vient du fait que ce projet n’a pas été

certifié pour le Gold Standard www.cdmgoldstandard.org (Michael Schlup, communication personnelle). Fiona Harvey,

du Financial Times, a révélé que de nombreux projets de « compensation carbone » avaient tout aussi peu de valeur

que celui-là [2jhve6].

↑ 6

Ceux qui veulent promouvoir les énergies durables au lieu du nucléaire, par exemple, disent « des éoliennes maritimes pourraient

alimenter tous les foyers britanniques » Fin 2007, le gouvernement britannique a annoncé qu’il permettrait la construction

d’éoliennes offshore « en nombre suffisant pour alimenter tous les foyers du Royaume-Uni ». Le militant des Amis de

la Terre chargé des campagnes pour les énergies renouvelables, Nick Rau, a déclaré que l’association saluait l’annonce

gouvernementale. « Potentiellement, la puissance qui pourrait être générée par cette industrie est énorme », a-t-il

indiqué. [25e59w].

Dans The Guardian [5o7mxk] : John Sauven, directeur exécutif de Greenpeace, a déclaré que ce projet

équivalait à « une révolution éolienne ». « Et le Parti travailliste doit renoncer à son obsession pour le nucléaire, qui ne

pourrait jamais réduire les émissions que d’environ 4 % dans un lointain avenir ». Nick Rau a déclaré : « Nous sommes

ravis que le gouvernement prenne au sérieux le potentiel de l’énergie éolienne offshore, qui pourrait générer 25 % de

l’électricité du Royaume-Uni d’ici 2020 ». Quelques semaines plus tard, le gouvernement a annoncé qu’il autoriserait

la construction de nouvelles centrales nucléaires. « La décision d’aujourd’hui de donner le feu vert à une nouvelle

génération de centrales nucléaires … ne fera pas grand chose contre le changement climatique », ont mis en garde les

Amis de la Terre [5c4olc].

En fait, les deux développements proposés — des éoliennes offshore et du nucléaire — fourniraient tous deux exactement

la même quantité d’électricité par an. L’énergie éolienne offshore totale autorisée de 33 GW produirait en

moyenne 10 GW, soit 4 kWh par jour et par personne, et le remplacement de toutes les centrales nucléaires en fin de

vie fournirait 10 GW, soit 4 kWh par jour et par personne. Et dans le même souffle, les militants anti-nucléaires arrivent

à dire que l’option nucléaire « ne [ferait] pas grand chose », tandis que l’option éolienne [alimenterait] tous les foyers

du Royaume-Uni. » En fait, « alimenter tous les foyers du Royaume-Uni » et « réduire les émissions de seulement 4 % »,

c’est la même chose, tout simplement.

↑ 7

« la voiture propulsée à l’eau » New Scientist,

29 juillet 2006, page 35. Cet article, titré « Une voiture qui roule avec de l’eau

pourrait être disponible en 2009 », commençait ainsi :

« Oubliez les voitures qui roulent à l’alcool et aux huiles végétales. Bientôt, vous pourriez conduire votre voiture avec

rien de plus que de l’eau dans le réservoir. Ce serait la voiture zéro-émission ultime. « Si l’eau n’est pas à première vue

une source d’énergie évidente, elle a une vertu essentielle : c’est une source abondante d’hydrogène, l’élément le plus

vanté comme le carburant vert de demain. »

Le travail décrit dans New Scientist n’était pas ridicule — en fait, il était question d’une voiture utilisant le bore comme

carburant, avec une réaction bore/eau comme l’une des premières étapes de la réaction chimique. Pourquoi New

Scientist a-t-il ressenti le besoin de réécrire cette histoire pour faire croire que c’est l’eau, le carburant ? L’eau n’est pas

un carburant. Ça ne l’a jamais été, et ça ne le sera jamais. Elle est déjà brûlée ! La première loi de la thermodynamique

dit que vous ne pouvez pas avoir de l’énergie à partir de rien ; vous ne pouvez que convertir l’énergie d’une forme

à une autre. Dans n’importe quel moteur, l’énergie doit venir de quelque part. Fox News a d’ailleurs colporté une

histoire encore plus absurde

[2fztd3].

↑ 8 le changement climatique est une menace mondiale bien plus grande que le terrorisme international. Sir David King, conseiller scientifique en chef du gouvernement du Royaume-Uni, janvier 2004. [26e8z]

↑ 9

la glorification des voyages

– une allusion à l’infraction de « glorification » définie dans la loi anti-terroriste du Royaume-Uni, entrée en vigueur le 13 avril 2006. [ykhayj]

↑ 10 Figure 1.2. Cette figure montre la production de pétrole brut y compris les condensats, le gaz naturel liquéfié et autres liquides, et les gains du raffinage. Sources : EIA, et la revue statistique de l’énergie mondiale de BP (BP Statistical Review of World Energy).

↑ 11 Dans les faits, le premier moteur à vapeur jamais construit le fut en 1698. Pour être tout à fait honnête, c’est Héron d’Alexandrie qui fit la première description d’un moteur à vapeur. Mais comme son moteur n’a pas fait beaucoup d’émules durant les 1 600 ans qui ont suivi, j’ai jugé plus prudent de qualifier l’invention de Savery datant de 1698 de premier moteur à vapeur jamais construit.

↑ 13

Figures 1.4 and 1.7: Figures 1.4 et 1.7 : Graphique de la concentration de dioxyde de carbone.

Les données sont compilées à partir de Keeling et

Whorf (2005) (mesures couvrant la période 1958–2004) ; Neftel et al. (1994) (1734–1983) ; Etheridge et al. (1998) (1000–

1978) ; Siegenthaler et al. (2005) (950–1888) ; et Indermuhle et al. (1999) (11 000 à 450 ans avant présent). Ce graphique,

soit dit en passant, ne doit pas être confondu avec le « diagramme en crosse de hockey », qui montre l’histoire des

températures mondiales. Les lecteurs attentifs auront remarqué que l’argumentaire du changement climatique que j’ai

présenté ne fait aucune mention des températures passées.

Figures 1.5–1.7 : Production de charbon. Les chiffres proviennent de Jevons (1866), Malanima (2006), Netherlands Environmental

Assessment Agency (2006), National Bureau of Economic Research (2001), Hatcher (1993), Flinn et Stoker

(1984), Church et al. (1986), Supple (1987), Ashworth et Pegg (1986).

Jevons a été le premier auteur du « pic pétrolier » (speak oil). En 1865, il a estimé les réserves de charbon faciles d’accès,

et, observant l’historique de croissance exponentielle de la consommation, a prédit la fin de la croissance exponentielle,

et la fin de la domination britannique sur l’industrie mondiale. « Nous ne pourrons pas maintenir longtemps notre

rythme actuel d’augmentation de la consommation. […] Le frein de notre progrès ne pourra que devenir perceptible

dans le siècle qui vient. […] la conclusion est incontournable : notre croissance heureuse actuelle ne durera qu’un temps

limité. » Jevons ne s’est pas trompé : durant les cent ans qui ont suivi, la production britannique de charbon a effectivement

atteint un pic, et il y a eu deux guerres mondiales.

↑ 14 Dominic Lawson, chroniqueur dans The Independent. Ma citation est adaptée de la chronique de Dominic Lawson dans The Independent, le 8 juin 2007. Ce n’est pas une citation mot pour mot : je l’ai modifiée pour la rendre plus courte, mais j’ai veillé à ne corriger aucune de ses erreurs. Les trois nombres qu’il mentionne sont tous incorrects. Voici les raisons pour lesquelles il s’est planté. Tout d’abord, il parle de « dioxyde de carbone », mais les chiffres qu’il donne concernent le carbone : le fait de brûler des combustibles fossiles envoie 26 gigatonnes de CO2 par an dans l’atmosphère (et non pas 7 gigatonnes). C’est une erreur courante. Ensuite, il prétend que les océans envoient 36 000 gigatonnes de carbone par an dans l’atmosphère. Cette erreur-là est bien plus grave : 36 000 gigatonnes, c’est la quantité totale de carbone présente dans l’océan ! Le flux annuel est beaucoup plus faible — environ 90 gigatonnes de carbone par an (330 Gt CO2/an), selon les schémas standard du cycle du carbone [l6y5g] (Il me semble que ces 90 Gt C/an correspondent en fait au flux théorique estimé si la concentration de CO2 dans l’atmosphère se retrouvait soudainement réduite à zéro.) De même son flux de « 1 900 gigatonnes » de la biosphère à l’atmosphère est erroné. Le chiffre exact selon les diagrammes standard est d’environ 120 gigatonnes de carbone par an (440 Gt CO2/an).

Soit dit en passant, la hausse observée de la concentration en CO2 est en assez bon accord avec ce que vous attendriez si vous supposiez que la plupart des émissions de carbone de l’homme restent dans l’atmosphère. Entre 1715 et 2004, environ 1 160 Gt CO2 ont été rejetées dans l’atmosphère par la consommation de combustibles fossiles et la production de ciment (Marland et al., 2007). Si tout ce CO2 était resté dans l’atmosphère, la concentration aurait augmenté de 160 ppm (passant de 280 à 440 ppm). La hausse réelle a été d’environ 100 ppm (de 275 à 377 ppm). Ainsi, environ 60 % de ce qui a été émis est maintenant dans l’atmosphère.

↑ 15

Le dioxyde de carbone a un effet réchauffant.

Le débat sur-passionnel à ce sujet devient assez lassant, n’est-ce pas ? « La

question est réglée au niveau scientifique. » « Non, elle ne l’est pas ! » « Si, elle l’est ! » Je pense que la chose la plus

utile que je puisse faire ici serait d’orienter les lecteurs qui souhaiteraient un peu de calme au sein de ce concert

de hurlements, vers un bref rapport rédigé par Charney et al. (1979). Ce qui donne du poids aux conclusions de ce

rapport, c’est qu’il a été commandité par la National Academy of Sciences (l’équivalent aux États-Unis de la

Royal Society du Royaume-Uni, ou de l’Académie des Sciences française), qui a sélectionné ses auteurs sur la base de leur expertise,

en leur demandant de « s’attacher à respecter un équilibre approprié ». Le groupe d’études a été convoqué « sous les

auspices du Climate Research Board of the National Research Council afin d’évaluer sur quelles fondements scientifiques on

[pouvait] prédire de possibles changements climatiques à venir résultant des rejets humains de dioxyde de carbone

dans l’atmosphère ». Plus précisément, on leur a demandé « d’identifier les principes fondamentaux sur lesquels

repose notre compréhension actuelle de la question, d’évaluer de manière quantitative la pertinence et les incertitudes

de nos connaissances sur ces facteurs et processus, et de résumer en termes concis et objectifs l’état actuel de notre

compréhension de la question du dioxyde de carbone et du climat, à l’attention des décideurs ».

Le rapport ne fait que 33 pages, il est en téléchargement libre [5qfkaw],

et je ne peux qu’en recommander la lecture. Il

présente de manière tout à fait claire quels sont les éléments scientifiques qui étaient déjà bien établis en 1979, et quels

sont les éléments pour lesquels il y avait encore des incertitudes.

Voici les principaux points que j’ai retenus de ce rapport. Tout d’abord, doubler la concentration atmosphérique en

CO2 modifierait l’apport net en chaleur de la troposphère, des océans et des terres d’une puissance moyenne par unité

de surface d’environ 4 W/m2, en supposant que toutes les autres propriétés de l’atmosphère restent inchangées. Cet

apport de chaleur peut être comparé à la puissance moyenne absorbée par l’atmosphère, les terres et les océans, qui

est de 238 W/m2. Autrement dit, doubler les concentrations de CO2 aurait un effet de réchauffement équivalant à

l’augmentation de l’intensité du Soleil de 4/238 = 1,7 %. Ensuite, les conséquences de ce réchauffement dû au CO2

sont difficiles à prévoir, compte tenu de la complexité du système océan/atmosphère, mais les auteurs prédisaient une

élévation de température à la surface du globe comprise entre 2°C et 3,5°C avec une augmentation plus importante

sous les hautes latitudes. Enfin, les auteurs résument : « malgré nos efforts, nous n’avons pu trouver aucun effet

physique négligé ou sous-estimé qui pourrait réduire à proportion négligeable, voire inverser l’estimation actuelle

d’un réchauffement de la planète du fait d’un doublement du CO2 atmosphérique ». Ils préviennent du fait que, à

cause de l’océan, « le système climatique planétaire possède une très grande et très lourde inertie », et qu’il est fort

possible que le réchauffement se produise suffisamment lentement pour qu’il soit difficile à détecter dans la décennie

à venir. Néanmoins, « le réchauffement finira par se produire, et les changements climatiques régionaux associés […]

pourraient bien être importants ».

L’avant-propos du président du Climate Research Board, Verner E. Suomi, en résume les conclusions par sa fameuse

cascade de doubles négations : « si le dioxyde de carbone continue d’augmenter, le groupe d’études ne voit aucune

raison de douter que des changements climatiques en résulteront et aucune raison de croire que ces changements

seront négligeables ».

↑ 16 La litanie des conséquences sévères probables, car je suis sûr que vous l’avez déjà entendue. Voyez [2z2xg7] si ce n’est pas le cas.

↑ 17 Répartition des émissions de gaz à effet de serre du monde par région et par pays. Source des données : Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 4.0. (Washington, DC : World Resources Institute, 2007). Les trois premiers chiffres indiquent les totaux nationaux pour les six principaux gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6), sans tenir compte des contributions du changement d’occupation des sols et des forêts. La figure 1.7 de ce chapitre ne montre que les émissions cumulées de CO2.

↑ 17 Bravo, la Grande-Bretagne ! […] au tableau des émetteurs historiques par habitant, nous ne nous en laissons remontrer que par les États-Unis. Que le Luxembourg daigne accepter mes plus sincères excuses, lui dont les émissions cumulées par habitant arrivent à dépasser celles des États-Unis ou du Royaume-Uni. Mais il me semblait que le podium devait être réservé aux pays ayant à la fois de grandes émissions par habitant et de grandes émissions totales. En émissions totales, les plus gros émetteurs historiques sont, dans l’ordre, les États-Unis (322 Gt CO2), la Fédération de Russie (90 Gt CO2), la Chine (89 Gt CO2), l’Allemagne (78 Gt CO2), le Royaume-Uni (62 Gt CO2), le Japon (43 Gt CO2), la France (30 Gt CO2), l’Inde (25 Gt CO2) et le Canada (24 Gt CO2). Par habitant, l’ordre est le suivant : Luxembourg, États-Unis, Royaume-Uni, République Tchèque, Belgique, Allemagne, Estonie, Qatar et Canada.

↑ 18

Certains pays, y compris la Grande-Bretagne, se sont engagés à réduire d’au moins 60 % leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici

2050.

En effet, au moment où j’écris ces lignes, la Grande-Bretagne a pris un engagement encore plus fort de réduction

de ses émissions annuelles de 80 % par rapport à 1990.

↑ 19

Figure 1.8. Avec le scénario inférieur, les chances que les températures augmentent de plus de 2°C sont estimées

à 9–26 %; les émissions cumulées de carbone depuis 2007 sont de 309 Gt C ; les concentrations de CO2 atteignent

un pic à 410 ppm ; les concentrations en eq CO2 atteignent un pic à 421 ppm; en 2100, les concentrations de CO2

retombent à 355 ppm. Dans le scénario haut, les chances de dépasser 2°C sont estimées à 16–43 % ; les émissions

cumulées de carbone depuis 2007 sont de 415 Gt C; les concentrations de CO2 atteignent un pic à 425 ppm; les

concentrations en eq CO2 atteignent un pic à 435 ppm ; en 2100, les concentrations de CO2 retombent à 380 ppm. Voir

aussi hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/.

↑ 20 il y a aussi de nombreuses autres sources utiles sur Internet. Je recommande, par exemple (sites anglophones) : la revue statistique de l’énergie mondiale (Statistical Review of World) de BP [yyxq2m], la commission du développement durable (Sustainable Development Commission) www.sd-commission.org.uk, l’association danoise de l’énergie éolienne (Danish Wind Industry Association) www.windpower.org, les Écologistes pour le nucléaire (Environmentalists For Nuclear Energy) www.ecolo.org, le département de l’énergie éolienne (Wind Energy Department) de l’université de Risø www.risoe.dk/vea, le DEFRA www.defra.gov.uk/environment/statistics, en particulier le livre Avoiding Dangerous Climate Change [dzcqq], le Pembina Institute www.pembina.org/publications.asp, et le DTI (aujourd’hui connu sous le nom de BERR) www.dti.gov.uk/publications/.

↑ 21 Affirmations d’ordre factuel, affirmations d’ordre éthique… On appelle aussi les affirmations d’ordre éthique des « affirmations normatives » ou des « jugements de valeur », et les affirmations d’ordre factuel des « affirmations positives ». Les affirmations d’ordre éthique contiennent généralement des verbes comme « devoir », « pouvoir » conjugués au conditionnel, ou bien des adjectifs tels que « juste », « injuste », « bien », « mal », « bon » ou « mauvais ». Pour approfondir le sujet, lire Dessler et Parson (2006).

↑ 22 Gordon Brown. Le 10 septembre 2005, Gordon Brown a déclaré que le prix élevé du carburant constituait un risque significatif pour l’économie européenne et la croissance mondiale, et il a exhorté les pays de l’OPEP à augmenter leur production de pétrole. Six mois plus tard, il déclarait à nouveau : « nous avons besoin […] de plus de production, de plus de forages, de plus d’investissement, notamment dans l’industrie pétrochimique » (22 avril 2006) [y98ys5]. Permettez-moi de tempérer cette critique de Gordon Brown en faisant l’éloge de l’une des initiatives qu’il a prises plus récemment, à savoir la promotion des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Comme vous le verrez plus loin, l’une des conclusions de ce livre est que l’électrification de l’essentiel des transports représente une bonne part de la solution pour se débarrasser des combustibles fossiles.