27 – Cinq plans énergétiques pour la Grande-Bretagne

Si l’on veut se débarrasser de notre addiction actuelle aux combustibles fossiles, il nous faut un plan avec des actions radicales. Et il faut qu’avec ce plan, le compte soit bon. Ce plan doit aussi s’accompagner d’un agenda politique et financier. Politique et économie ne font pas partie des sujets que ce livre s’est fixés. Je me contenterai donc ici de parler de ce à quoi pourraient ressembler les aspects techniques d’un plan dont le compte est bon.

Nombreux sont les plans dont le compte est bon. Dans ce chapitre, je vais en décrire cinq. Mais je vous en prie, ne prenez pas chacun de ces cinq plans comme « la solution recommandée par l’auteur ». Ma seule et unique recommandation, c’est celle-ci :

Assurez-vous que dans votre politique, il y ait un plan dont le compte soit bon !

Chaque plan a un volet consommation et un volet production : nous devons déterminer combien de puissance notre pays consommera, et combien de puissance il doit produire. Pour éviter que chaque plan prenne des pages et des pages, je vais m’occuper de « la version schématique de notre pays », dans lequel nous ne consommons de la puissance que sous trois formes : le transport, le chauffage et l’électricité. Ce faisant, je fais une énorme simplification, puisque j’oublie l’industrie, l’élevage, la production de nourriture, les importations, etc. Mais j’espère que cette simplification sera utile, et qu’elle nous permettra de comparer et de mettre face à face des plans alternatifs en quelques instants. En fin de compte, il nous faudra des plans plus détaillés, mais pour l’instant, nous sommes tellement loin de notre destination qu’il me semble qu’une vision schématique est la meilleure manière de saisir les problèmes.

Je vais présenter quelques plans que je crois faisables pour le Royaume-Uni en 2050. Tous partageront le même volet consommation. J’insiste encore une fois : cela ne veut pas dire que je crois que ce plan ait un niveau de consommation correct, ou que ce soit le seul plan. Je veux juste éviter de vous noyer avec un long catalogue de plans. Du côté de la production, je vais décrire une série de plans qui combinent différents renouvelables, « charbon propre » et nucléaire.

La situation actuelle

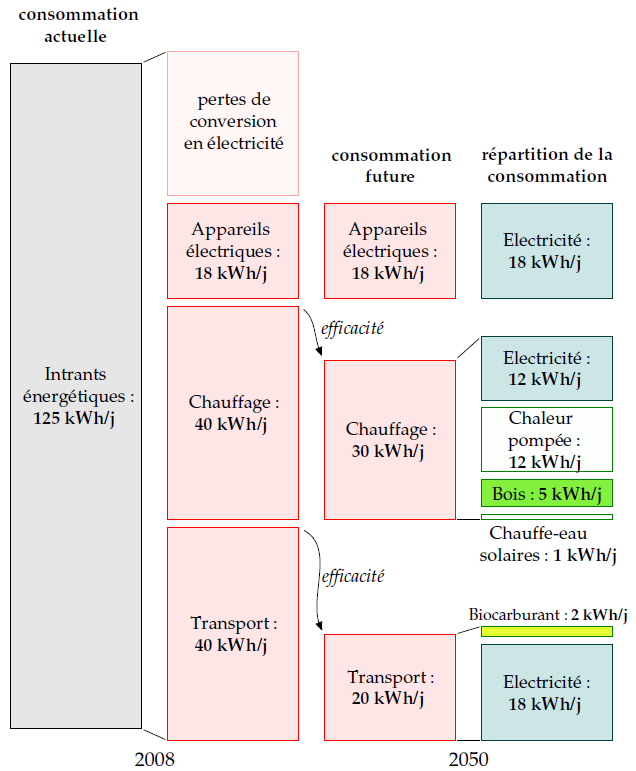

La situation actuelle de notre pays schématique est la suivante. Le transport (d’humains aussi bien que de trucs) consomme 40 kWh/j par personne. L’essentiel de cette énergie est actuellement consommé sous forme d’essence, de gazole et de kérosène. Le chauffage de l’air et de l’eau consomme 40 kWh/j par personne. Actuellement, l’essentiel de cette énergie est fourni sous forme de gaz naturel. La quantité d’électricité fournie se monte à 18 kWh/j par personne, et consomme des combustibles divers (pour l’essentiel, du charbon, du gaz et du nucléaire) avec un contenu énergétique de 45 kWh/j par personne. Les 27 kWh/j par personne restants partent dans les tours de refroidissement (25 kWh/j/pers.) ou sont perdus dans les méandres du réseau de distribution (2 kWh/j/pers.). L’énergie totale en entrée dans ce pays schématique d’aujourd’hui est de 125 kWh/j par personne.

Caractéristiques communes aux cinq plans

Dans mon scénario, la consommation de l’énergie sera réduite en utilisant des technologies plus efficaces pour le transport et le chauffage.

Dans les cinq plans proposés pour l’avenir, le transport est largement électrifié. Les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces que les moteurs à essence ou les moteurs Diesel : la quantité d’énergie requise pour le transport est donc réduite. Les transports publics (eux aussi largement électrifiés) sont plus intégrés, plus personnalisés et plus souvent utilisés. J’ai supposé que l’électrification rendait les transports à peu près quatre fois plus efficaces, et que la croissance économique annulait une partie de ces économies d’énergie, de sorte que l’effet net ne fait que diviser par deux la consommation d’énergie totale des transports. Il y a quelques véhicules indispensables qu’on ne pourra pas électrifier facilement ; pour ceux-là, il nous faudra fabriquer nos propres carburants liquides (par exemple du biodiesel, du biométhanol ou du bioéthanol cellulosique). L’énergie nécessaire au transport est de 18 kWh/j/pers. d’électricité et 2 kWh/j/pers. de carburants liquides. Les batteries des véhicules électriques servent de système de stockage d’énergie, pour aider à faire face aux fluctuations de l’offre et de la demande d’électricité. La superficie nécessaire à la production de biocarburants est d’environ 12 % de la superficie du Royaume-Uni (500 m2 par personne), en supposant que la production de biocarburants provient de plantes qui ont un rendement de 1 %, et que la conversion des plantes en carburant a un rendement de 33 %. Une autre solution pourrait être d’importer les biocarburants dont nous avons besoin, si nous pouvons persuader d’autres pays de dédier les surfaces nécessaires (avec la taille du Pays de Galles) de terres agricoles pour produire nos biocarburants.

Dans les cinq plans, la consommation d’énergie pour le chauffage est réduite en améliorant l’isolation de tous les bâtiments et le contrôle de leur température (par l’utilisation des thermostats, l’éducation et la promotion des pulls et autres vêtements chauds d’intérieur par des personnes sexy). De nouveaux bâtiments (tous ceux construits à partir de 2010) sont vraiment bien isolés et ne requièrent presque plus de chauffage de leur air intérieur. Les anciens bâtiments (qui domineront encore le parc bâti en 2050) sont pour l’essentiel chauffés par des pompes à chaleur air-air ou géothermique. Une partie de l’eau chaude sanitaire est fournie par des panneaux solaires (2,5 m2 sur chaque maison), une autre partie par des pompes à chaleur et une autre partie encore par de l’électricité. Quelques bâtiments situés près de forêts gérées et de plantations énergétiques sont chauffées par la biomasse. La puissance requise pour le chauffage est donc réduite, passant de 40 kWh/j/pers. à 12 kWh/j/pers. d’électricité, 1 kWh/j/pers. d’eau chaude solaire et 5 kWh/j/pers. de bois.

Le bois nécessaire à la production de la chaleur (ou, lorsque c’est possible, pour faire de la cogénération) provient des forêts alentour et des récoltes énergétiques (peut-être à partir de miscanthus, de bois de saule ou de peuplier) couvrant une superficie de 30 000 km2, soit 500 m2 par personne ; cela correspond à 18 % des terres agricoles du Royaume-Uni, qui ont une superficie de 2 800 m2 par personne. Les récoltes énergétiques sont principalement cultivées sur les sols de moindre qualité, laissant les meilleurs sols à l’agriculture de production de nourriture. Chaque récolte énergétique obtenue à partir de 500 m2 donne 0,5 tonne de matière sèche végétale, avec un contenu énergétique d’environ 7 kWh/j/pers. ; de cette puissance, environ 30 % est perdue dans le processus de production et de distribution de chaleur. La chaleur finalement fournie est de 5 kWh/j par personne.

Dans ces plans, je suppose que la demande actuelle d’électricité pour les gadgets, l’éclairage… reste inchangée. Ce sont donc 18 kWh(e)/j/pers. d’électricité qu’il nous faut. Oui, c’est vrai, l’efficacité de l’éclairage est amélioré en utilisant des ampoules à LED pour l’essentiel de l’éclairage, et de très nombreux autres gadgets seront plus efficaces ; mais grâce aux nombreux bienfaits de la croissance économique, nous utiliserons bien plus de gadgets dans nos vies — par exemple des systèmes de vidéoconférence pour nous aider à moins voyager.

La consommation totale d’électricité avec de tels plans évolue à la hausse (à cause des 18 kWh/j/pers. du transport électrifié et des 12 kWh/j/pers. des pompes à chaleur), atteignant 48 kWh/j/pers. (ou 120 GW, au niveau national). C’est presque un triplement de la consommation d’électricité du Royaume-Uni. D’où cette énergie peut-elle venir ?

Essayons de décrire quelques possibilités. Ces possibilités, alternatives l’une de l’autre, ne sont pas toutes « durables », tel que nous l’avons défini dans ce livre. Mais toutes constituent des plans à faible empreinte carbone.

Produire beaucoup d’électricité : les éléments de base

Pour produire beaucoup d’électricité, chaque plan utilise une certaine quantité d’éolien terrestre et en mer ; du photovoltaïque ; si possible, de l’énergie solaire achetée auprès d’autres pays disposant de déserts ; de l’incinération des déchets (y compris des ordures ménagères et des déchets agricoles) ; de l’hydroélectricité (la même quantité qu’aujourd’hui) ; peut-être de l’énergie des vagues de houle ; des barrages et des lagons marémoteurs, ainsi que de l’énergie des courants de marées ; peut-être du nucléaire ; et peut-être du « combustible fossile propre », c’est-à-dire du charbon brûlé dans des centrales qui capturent et séquestrent le carbone. Chaque plan a pour objectif d’atteindre une production totale d’électricité de 50 kWh/j/pers. en moyenne — j’ai pris ce chiffre en arrondissant les 48 kWh/j/pers. de demande moyenne, ce qui permet de prendre en compte les pertes dans le réseau de distribution électrique.

Certains des plans qui suivent vont importer de la puissance d’autres pays. A titre de comparaison, il peut être utile de savoir combien de puissance électrique nous importons déjà aujourd’hui. La réponse est qu’en 2006, le Royaume-Uni a importé 28 kWh/j/pers. de carburants — 23 % de sa consommation d’énergie primaire. Ces importations sont dominées par le charbon (18 kWh/j/pers.), le pétrole brut (5 kWh/j/pers.) et le gaz naturel (6 kWh/j/pers.). Le combustible nucléaire (uranium) n’est habituellement pas compté dans ces importations, car il peut être stocké facilement.

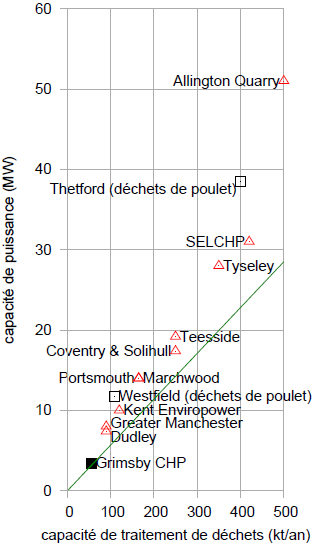

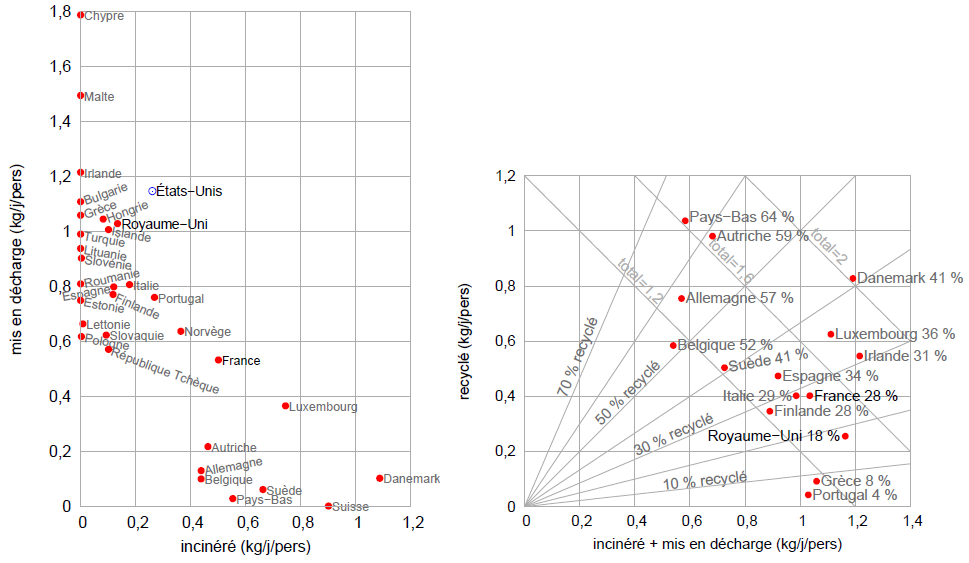

Dans ces cinq plans, je vais supposer que l’on multiplie le volume de déchets incinérés, au point que tous les déchets municipaux qu’on ne peut pas recycler sont incinérés au lieu d’être mis en décharge. Incinérer 1 kg de déchets par jour et par personne permet d’obtenir en gros 0,5 kWh/j par personne d’électricité.2 Je vais supposer qu’une quantité similaire de déchets agricoles est également incinérée, permettant d’obtenir 0,6 kWh/j par personne d’électricité supplémentaire. Incinérer tous ces déchets requiert en gros une capacité de conversion de déchets en énergie de 3 GW, soit une multiplication par dix du parc d’incinérateurs qui existait en 2008 (figure 27.2). Londres (7 millions d’habitants) disposerait de 12 centrales de conversion de déchets en énergie de 30 MW comme l’usine SELCHP actuelle située dans le sud de Londres (voir page 338). Birmingham (1 million d’habitants) en aurait deux. Chaque ville de 200 000 habitants disposerait d’une centrale de conversion de déchets en énergie de 10 MW. Toutes les craintes sur la difficulté de mise en place à une telle échelle, sur le caractère sale ou sur la dangerosité des incinérateurs devraient être calmées par la figure 27.3, qui montre que de nombreux pays en Europe incinèrent beaucoup plus de déchets par personne que le Royaume-Uni ; parmi ces pays « amoureux » de l’incinération, il y a l’Allemagne, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse — pas vraiment le genre de pays que, d’habitude, on associe à des problèmes d’hygiène ! Un effet secondaire positif de ce plan d’incinération des déchets est qu’il élimine les émissions futures de méthane provenant des décharges.

Dans les cinq plans, l’hydroélectricité contribue pour 0,2 kWh/j/pers., c’est-à-dire autant qu’aujourd’hui.

Les véhicules électriques sont utilisés comme une réserve d’ajustement à la volée du réseau électrique. La puissance moyenne nécessaire pour charger les véhicules électriques est de 45 GW (18 kWh/j/pers.). Les fluctuations des sources renouvelables comme le solaire et le vent peuvent être équilibrées en augmentant et en baissant leur charge, aussi longtemps que les fluctuations ne sont pas trop grandes ou qu’elles ne durent trop longtemps. Les variations de demande d’électricité à l’intérieur de la journée seront encore plus prononcées que ce qu’elles peuvent être aujourd’hui, parce qu’on aura remplacé le gaz de la cuisine et du chauffage par de l’électricité (voir la figure 26.16). Pour s’assurer que l’on puisse répondre à des pics de demande de 10 GW durant jusqu’à 5 heures, tous les plans supposent la construction de cinq nouvelles installations de stockage par pompage comparables à celle de Dinorwig (ou la modification d’installations hydroélectriques existantes pour fournir du stockage par pompage). 50 GWh de stockage correspondent à cinq Dinorwig, chacun avec une capacité de 2 GW. Certains plans ci-dessous exigeront une capacité de pompage encore supérieure. Et pour une sécurité d’approvisionnement supplémentaire, tous les plans supposent la mise en place d’une interconnexion électrique d’une capacité de 2 GW avec la Norvège.

Produire beaucoup d’électricité : le plan D

Le plan D (« D » veut dire « diversité nationale ») utilise toutes les sources possibles nationales d’électricité dans des quantités énormes, et il dépend relativement peu de la fourniture d’énergie venant d’autres pays.

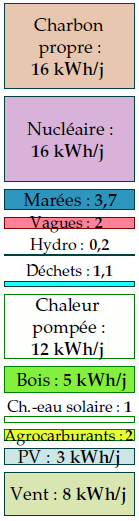

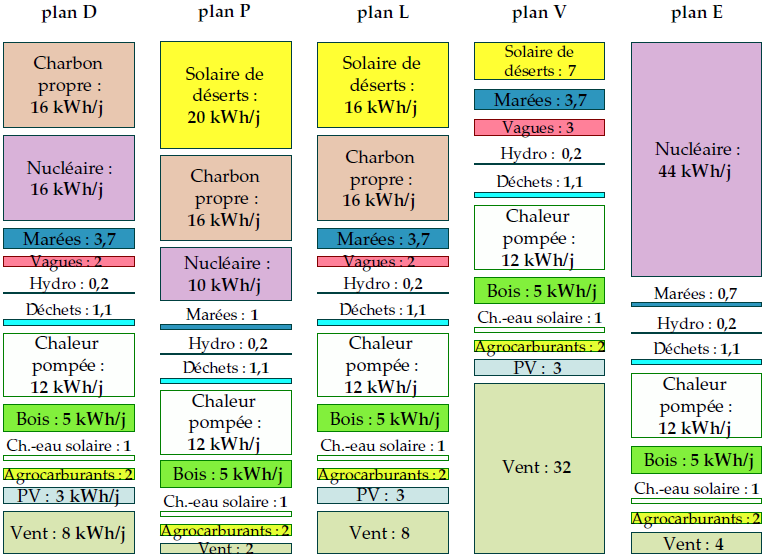

Voici comment le plan D obtient ses 50 kWh/j/pers. d’électricité. Éolien : 8 kWh/j/pers. (soit 20 GW en moyenne, 66 GW en crête) (plus environ 400 GWh d’installations de stockage par pompage associées). Photovoltaïque : 3 kWh/j/pers. Incinération des déchets : 1,1 kWh/j/pers. Hydroélectricité : 0,2 kWh/j/pers. Énergie des vagues : 2 kWh/j/pers. Marémoteur : 3,7 kWh/j/pers. Nucléaire : 16 kWh/j/pers. (40 GW). « Charbon propre » : 16 kWh/j/pers. (soit 40 GW).

Obtenir 8 kWh/j par personne d’éolien requiert une multiplication par 30 du parc installé par rapport à 2008. La Grande-Bretagne aurait alors presque trois fois plus de matériel éolien que ce que l’Allemagne ne possède aujourd’hui. Installer une telle quantité d’éolien offshore sur une période de 10 ans nécessiterait en gros 50 plates-formes auto-élévatrices.

Obtenir 3 kWh/j par personne de photovoltaïque requiert 6 m2 de panneaux avec un rendement de 20 % par personne. La plupart des pans de toit orientés au sud devraient être couverts de panneaux ; une autre solution qui pourrait être plus économique, et qui pourrait aussi limiter la détresse des membres de la Ligue de Protection des Vieux Bâtiments, serait de planter nombre de ces panneaux dans la campagne à la manière traditionnelle bavaroise (figure 6.7).

L’incinération des déchets correspond à 1 kg par jour et par personne de déchets domestiques (permettant d’obtenir 0,5 kWh/j/pers.) et une quantité similaire de déchets agricoles permettant d’obtenir 0,6 kWh/j par personne ; l’hydroélectricité fournit 0,2 kWh/j/pers., soit la même quantité que celle que l’on en obtient aujourd’hui.

La puissance des vagues requiert 16 000 dispositifs à vagues en haute mer Pelamis, couvrant 830 km de littoral atlantique (voir la carte page 85).

La puissance marémotrice provient, pour 5 GW d’installations de courant de marée, pour 2 GW du barrage sur la Severn et de 2,5 GW de lagons de marée, qui peuvent également servir de systèmes de stockage par pompage.

Pour obtenir 16 kWh/j/pers. de puissance nucléaire, il faut un parc nucléaire de 40 GW, ce qui correspond en gros à une multiplication par quatre du parc existant en 2007. Si on produisait 16 kWh/j/pers. de puissance nucléaire, on se situerait quelque part entre la Belgique, la Finlande, la France et la Suède en termes de production par habitant : la Belgique et la Finlande produisent chacun, en gros, 12 kWh/j/pers. ; la France et la Suède produisent respectivement 19 kWh/j/pers. et 20 kWh/j/pers.

Pour obtenir 16 kWh/j/pers. de « charbon propre » (40 GW), il faudrait prendre le parc actuel de centrales au charbon, qui fournit environ 30 GW, lui installer des systèmes de capture du carbone, ce qui réduirait sa production à 22 GW, puis construire 18 GW supplémentaires de nouvelles centrales au charbon disposant d’un système de capture du carbone. Ce niveau de puissance au charbon requiert en entrée une quantité d’énergie d’environ 53 kWh/j/pers. de charbon, ce qui est un petit peu plus que le rythme auquel nous brûlons actuellement des combustibles fossiles dans des centrales tous combustibles confondus, et largement au dessus du niveau que nous avons estimé comme étant « durable » dans le chapitre 23. Ce rythme de consommation de charbon est en gros trois fois plus important que le rythme actuel d’importation de charbon (18 kWh/j/pers.). Si aucune mine de charbon n’est rouverte, ce plan signifie que 32 % de l’électricité du Royaume-Uni dépendra de charbon importé. Rouvrir les mines de charbon britanniques pourrait fournir une quantité d’énergie entrante d’environ 8 kWh/j/pers., donc quelle que soit la solution choisie, cela ne permettrait pas au Royaume-Uni d’être auto-suffisant en charbon.

Y a-t-il des éléments de ce plan qui vous paraîtraient déraisonnables ou choquants ? Si tel est le cas, peut-être l’un des quatre plans suivants vous conviendra-t-il plus.

Produire beaucoup d’électricité : le plan P

Le plan P, c’est le plan « pas-de-ça-chez-moi », celui des gens qui ne veulent pas que l’on industrialise les campagnes de Grande-Bretagne avec des installations de production d’énergie renouvelable, et qui ne veulent pas non plus de centrales nucléaires. Découvrons ce plan par étapes.

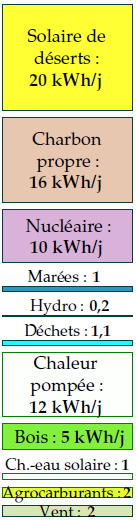

Tout d’abord, on tourne à la baisse tous les boutons renouvelables qui étaient poussés à leur maximum dans le plan D, à savoir : éolien, 2 kWh/j/pers. (5 GW en moyenne) ; photovoltaïque, 0 ; vagues, 0 ; marémoteur, 1 kWh/j/pers.

Ce faisant, on vient juste de perdre 14 kWh/j/pers. (35 GW au niveau national). (Mais attention, ne vous méprenez pas ! L’éolien reste multiplié par huit par rapport au niveau qu’il a atteint en 2008.)

Dans le plan « pas-de-ça-chez-moi », on réduit la contribution du nucléaire à 10 kWh/j/pers. (25 GW) — une réduction de 15 GW par rapport au plan D, mais qui reste une augmentation substantielle par rapport aux niveaux actuels. 25 GW de puissance nucléaire pourraient, je pense, être concentrés sur les sites nucléaires actuels, de sorte qu’il n’y ait pas besoin de créer de nouveaux sites et de nouveaux voisins mécontents. J’ai laissé la contribution du charbon propre inchangée, à 16 kWh/j/pers. (40 GW). Les contributions à la production d’électricité de l’hydroélectricité et de l’incinération des déchets restent les mêmes que dans le plan D.

Comment allons-nous obtenir nos 50 GW de plus ? Les « pas-de-ça-chez-moi » disent : « pas de ça chez moi, mais chez les autres, je veux bien. » Le plan « pas-de-ça-chez-moi » paie donc d’autres pays pour qu’ils exportent de l’énergie solaire produite dans leurs déserts, à hauteur de 20 kWh/j/pers. (50 GW).

Ce plan impose de créer cinq zones de la taille de Londres (44 kilomètres de diamètre) dans les déserts méditerranéens, couvertes de centrales solaires. Il impose également de créer des lignes électriques capables d’acheminer 50 GW de puissance jusqu’au Royaume-Uni. L’interconnexion électrique haute-tension actuelle avec la France ne permet de fournir que 2 GW de puissance. Ce plan impose donc de multiplier par 25 la capacité de connexion électrique avec le continent. (Ou d’utiliser une solution équivalente de transport de puissance — peut-être des bateaux remplis de méthanol ou de bore faisant la navette depuis les rivages des déserts.)

Se reposant sur une moindre puissance éolienne, le plan P n’a pas besoin de construire, en Grande-Bretagne, les installations de stockage par pompage supplémentaires mentionnées dans le plan D, mais étant donnée sa dépendance vis-à-vis du beau temps, il exige quand même de construire des systèmes de stockage quelque part, capables de stocker de l’énergie pour les périodes où le soleil fluctue. Utiliser des systèmes à sels fondus au niveau même des centrales est une possibilité. Exploiter les systèmes de stockage par pompage des Alpes est une autre possibilité. Convertir l’électricité en un combustible qui peut être stocké, comme le méthanol, est également une possibilité, même si les conversions d’énergie entraînent des pertes et donc requièrent la construction de plus de centrales solaires.

Ce plan importe 32 % + 40 % = 72 % de l’électricité du Royaume-Uni de pays étrangers.

Produire beaucoup d’électricité : le plan L

Il y a des gens qui disent : « on ne veut pas de nucléaire ! » Comment les satisfaire ? Après tout, c’est peut-être le boulot des antinucléaires de persuader les « pas-de-ça-chez-moi » qu’en fait, ils veulent malgré tout des installations de renouvelables chez eux.

On peut faire un plan sans nucléaire en prenant le plan D, en en gardant tous ces renouvelables qu’il faut installer chez soi, et en rayant d’un trait de plume le nucléaire pour le remplacer par de la puissance en provenance des déserts. Comme dans le plan P, la fourniture de puissance par les déserts requiert une forte augmentation des systèmes de transmission d’électricité entre l’Afrique du nord et la Grande-Bretagne ; les interconnexions entre l’Europe et le Royaume-Uni doivent être augmentées pour passer de 2 GW à au moins 40 GW.

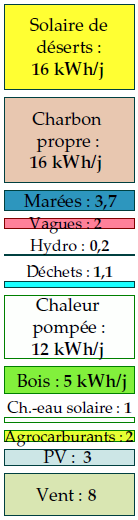

Voici où le plan L obtient ses 50 kWh/j/pers. d’électricité : l’éolien fournirait 8 kWh/j/pers. (20 GW en moyenne) (plus environ 400 GWh d’installations de stockage par pompage associées) ; le photovoltaïque, 3 kWh/j par pers. ; l’hydroélectricité et l’incinération des déchets, 1,3 kWh/j par pers. ; les vagues, 2 kWh/j/pers. ; les marées, 3,7 kWh/j/pers. ; le « charbon propre », 16 kWh/j/pers. (soit 40 GW) ; le solaire dans les déserts, 16 kWh/j/pers. (soit 40 GW de puissance moyenne).

Ce plan importe 64 % d’électricité du Royaume Uni de pays étrangers.

J’ai appelé ce plan le « plan L » parce qu’il correspond assez bien aux politiques des libéraux-démocrates britanniques 3 — du moins lorsque j’ai écrit la première version de ce chapitre en 2007 ; depuis, ils se sont mis à parler de « réelle indépendance énergétique pour le Royaume-Uni », annonçant une politique zéro-carbone, dans laquelle la Grande-Bretagne serait exportatrice nette d’énergie ; mais ils ne donnent aucun détail sur la manière dont ils comptent atteindre leurs objectifs.

Produire beaucoup d’électricité : le plan V

Certains disent : « on ne veut pas de nucléaire, et on ne veut pas de charbon non plus ! » Voilà qui paraît être un objectif attirant. Mais il nous faut un plan qui y réponde correctement. J’ai appelé ce plan le « plan V », parce qu’il me semble que le parti des Verts ne veut ni nucléaire, ni charbon — même si je ne suis pas sûr que tous les Verts apprécient beaucoup le reste du plan. Les gens de Greenpeace, je le sais, adorent le vent. Le plan V leur est donc aussi dédié, parce que dedans, il y a beaucoup de vent.

Pour élaborer le plan V, je suis à nouveau parti du plan D, dans lequel j’ai un peu augmenté la contribution des vagues, avec 1 kWh/j/pers. supplémentaire (en pompant de l’argent pour l’injecter dans la recherche sur l’énergie des vagues et améliorer le rendement du convertisseur énergétique Pelamis), dans lequel j’ai donné un gros coup de boost à l’éolien, avec une multiplication par quatre (par rapport au plan D), ce qui lui permet d’atteindre 32 kWh/j/pers. et de fournir 64 % de toute l’électricité demandée par les Britanniques. Cela correspond à une multiplication par 120 de la puissance éolienne actuellement installée au Royaume-Uni. Avec ce plan, le seul fait d’installer des éoliennes sur et autour des Îles Britanniques multiplierait par 4 la puissance éolienne mondiale par rapport à celle installée en 2008.

L’immense dépendance du plan V aux renouvelables, en particulier le vent, rend nettement plus difficile l’équilibrage entre fourniture et demande tel que nous l’avions envisagé, en l’occurrence en ajustant le rythme de recharge des batteries de voitures électriques utilisées pour le transport. Donc dans le plan V, il nous faut inclure des installations supplémentaires substantielles de stockage par pompage, qui soient capables d’équilibrer les fluctuations de vent à l’échelle de plusieurs jours. Ces installations de stockage par pompage correspondent à 400 Dinorwig, permettant de remplacer le vent durant une période de calme national de 2 jours. Il faudrait dédier en gros une centaine des principaux lacs et lochs de Grande- Bretagne à cet usage.

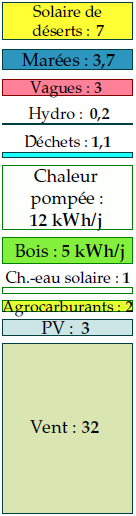

La production électrique du plan V se répartit comme suit : l’éolien fournirait 32 kWh/j/pers. (80 GW en moyenne) (plus environ 4 000 GWh d’installations de stockage par pompage associées) ; le photovoltaïque, 3 kWh/j/pers. ; l’hydroélectricité et l’incinération des déchets, 1,3 kWh/j par pers. ; les vagues, 3 kWh/j/pers. ; les marées, 3,7 kWh/j/pers. ; le solaire dans les déserts, 7 kWh/j/pers. (17 GW).

Ce plan importe 14 % de l’électricité du Royaume-Uni de pays étrangers.

Produire beaucoup d’électricité : le plan E

Le « plan E », c’est le plan des « économistes ». Ce cinquième plan est une estimation grossière de ce qui arriverait dans un marché de l’énergie libéralisé, avec un prix du carbone élevé. Sur un marché économique incorporant un signal-prix élevé pour limiter les émissions de CO2, on ne s’attend pas à une solution diversifiée avec une large palette de coûts de production d’énergie ; on s’attend plutôt à une solution économiquement optimale qui fournit la puissance requise au moindre coût. Et lorsque le prix du « charbon propre » et du nucléaire mèneront la course en tête à tête, c’est le nucléaire qui la gagnera. (Des ingénieurs rencontrés près d’un générateur électrique au Royaume-Uni m’ont indiqué que le coût en capital des centrales à charbon standard et sales était de l’ordre de 1,5 G€ par GW, à peu près la même chose que pour les centrales nucléaires, mais le coût en capital des centrales à « charbon propre », y compris leur dispositif de capture et de séquestration du carbone, est en gros de 3 G€ par GW.) J’ai supposé que la puissance solaire provenant des déserts d’autres pays perdait de son intérêt économique face au nucléaire, dès lors que l’on prend en compte les coûts relatifs aux lignes électriques de 2 000 kilomètres de long (bien que van Voorthuysen (2008) reconnaisse qu’avec des développements dignes du prix Nobel dans la production solaire de combustibles chimiques, la puissance solaire des déserts pourrait être économiquement compétitive face au nucléaire). L’éolien offshore perd également face au nucléaire, mais j’ai supposé que les coûts de l’éolien terrestre restaient à peu près les mêmes que ceux du nucléaire.

Voici comment le plan E obtient ses 50 kWh/j/pers. d’électricité : l’éolien fournirait 4 kWh/j/pers. (soit 10 GW en moyenne) ; le photovoltaïque, 0 ; l’hydroélectricité et l’incinération des déchets, 1,3 kWh/j/pers. ; les vagues, 0 ; les marées, 0,7 kWh/j/pers. ; et le nucléaire, 44 kWh/j/pers. (soit 110 GW).

Ce plan multiplie par dix notre puissance nucléaire par rapport à 2007. La Grande-Bretagne disposerait d’une capacité de production de 110 GW, c’est-à-dire à peu près le double du parc français actuel. J’ai inclus un peu de puissance marémotrice, parce que je suis convaincu qu’une installation de lagon marémoteur bien conçue peut être compétitive face au nucléaire.

Dans ce plan, la Grande-Bretagne n’importe plus d’énergie (excepté son uranium, qui, comme nous l’avons vu précédemment, n’est pas traditionnellement compté comme une importation).

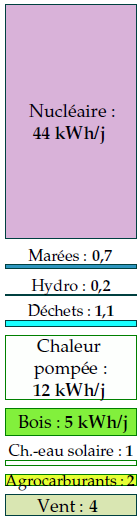

La figure 27.9 montre les cinq plans ensemble.

Quel lien y a-t-il entre ces plans et le fait d’aspirer le carbone et de voyager dans les airs ?

Dans un monde futur dans lequel la pollution au carbone a un prix approprié pour éviter un changement climatique catastrophique, on s’intéressera à n’importe quel schéma de production de puissance qui peut, à faible coût, placer du carbone supplémentaire dans un trou dans le sol. De tels plans de neutralisation carbone pourraient nous permettre de continuer de prendre l’avion aussi souvent qu’en 2004 (et aussi longtemps qu’il y aura assez de pétrole pour cela). En 2004, les émissions de CO2 du transport aérien étaient d’environ 0,5 tonne de CO2 par personne et par an. En rendant compte de l’ensemble des conséquences de l’aérien sur l’effet de serre, les émissions effectives sont peut-être de l’ordre de 1 tonne eq CO2 par personne et par an. Maintenant, dans chacun des cinq plans, j’ai supposé qu’un huitième du Royaume-Uni était dédié à la production de récoltes à des fins énergétiques, qui sont utilisées pour le chauffage ou la cogénération. Si, à la place, on dédie toutes ces récoltes à des centrales électriques avec capture et séquestration du carbone — les centrales à « charbon propre » qui apparaissaient dans trois des cinq plans — alors la quantité de CO2 supplémentaire capturé serait d’environ 1 tonne de CO2 par personne et par an. Si on plaçait les incinérateurs de déchets municipaux et agricoles au même endroit que les centrales à charbon propre, de sorte qu’ils puissent profiter des mêmes cheminées, le total capturé pourrait peut-être monter jusqu’à 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Un tel arrangement occasionnerait des coûts supplémentaires : cela imposerait de transporter plus loin la biomasse et les déchets ; le processus de capture du carbone mangerait une fraction significative de l’énergie des récoltes ; et la chaleur produite et non fournie aux bâtiments devrait être remplacée par des pompes à chaleur supplémentaires. Mais si notre objectif est la neutralité carbone, ça pourrait valoir le coup d’anticiper les choses pour essayer de construire les nouvelles centrales à charbon propre avec les incinérateurs de déchets, dans des zones proches de potentielles plantations de biomasse.

« Tous ces plans n’ont aucun sens ! »

Vous n’aimez pas ces plans ? Ça ne m’étonne pas. Il y a quelque chose de désagréable à entendre dans chacun d’entre eux, je vous l’accorde. Mais je vous en prie, faites : élaborez vous-même un plan plus à votre goût. Assurez-vous seulement qu’avec votre plan, le compte soit bon !

Peut-être finirez-vous par arriver à la conclusion qu’un plan viable doit forcément impliquer une puissance par habitant plus faible. Je pourrais être d’accord avec vous, mais c’est une politique particulièrement ardue à vendre aux gens — rappelez-vous la réponse de Tony Blair lorsqu’on lui a suggéré qu’il devrait un peu moins souvent prendre l’avion et traverser les océans pour ses vacances !

Il est possible qu’une autre conclusion à laquelle vous arriviez soit que notre densité de population est trop élevée, et qu’un plan ne peut être viable qu’avec moins de personnes. Là encore, c’est une politique quelque peu difficile à vendre.

Notes et bibliographie

↑ 1 Figure 27.3. Les données proviennent d’Eurostat www.epa.gov, et www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfoCentre/.

↑ 2 Incinérer 1 kg de déchets permet d’obtenir en gros 0,5 kWh d’électricité. La valeur calorifique des déchets solides municipaux est d’environ 2,6 kWh par kg ; les centrales qui brûlent ces déchets produisent de l’électricité avec un rendement d’environ 20 %. Source : SELCHP Tour Guide.

↑ 3 Les politiques des libéraux-démocrates. Voir www.libdems.org.uk : [5os7dy], [yrw2oo].