18 – Peut-on vivre uniquement sur les renouvelables ?

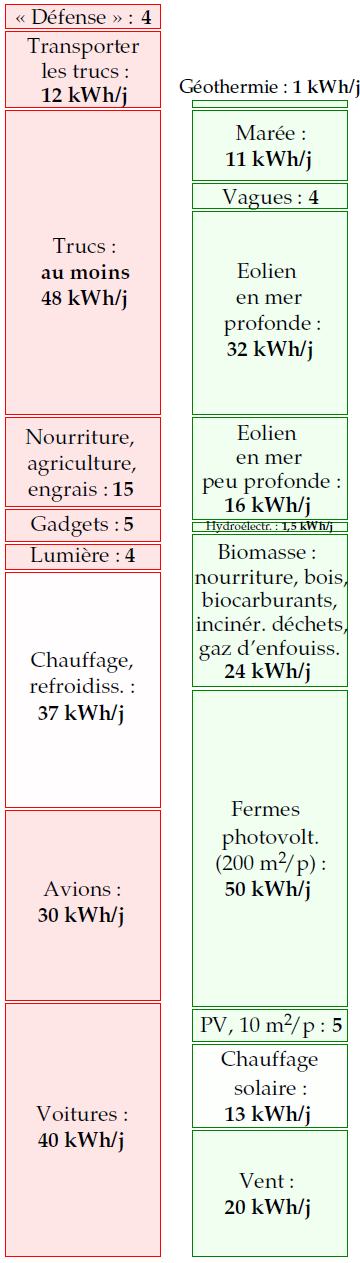

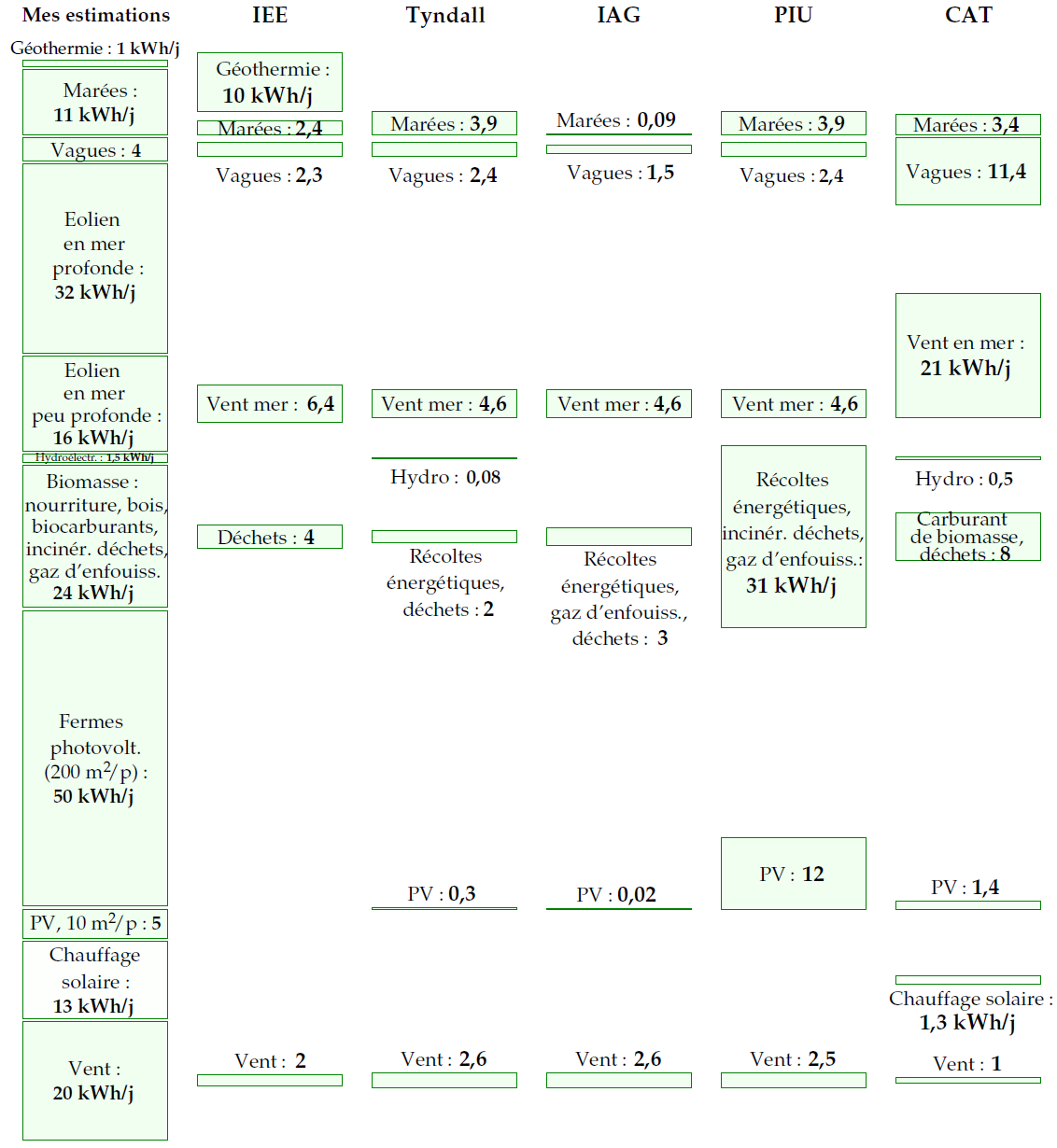

La pile rouge de la figure 18.1 s’élève à 195 kWh par jour et par personne. La pile verte s’élève à environ 180 kWh par jour et par personne. La course est serrée ! Mais rappelez-vous : dans le calcul de notre pile de production nous avons balayé toutes les contraintes économiques, sociales et environnementales. En outre, certains de nos apports verts sont probablement incompatibles entre eux : nos panneaux photovoltaïques et nos panneaux d’eau chaude seraient en concurrence les uns avec les autres sur les toits et nos centrales solaires photovoltaïques couvrant 5 % du pays entreraient en concurrence avec les cultures énergétiques dont nous avons couvert 75 % du pays. Si nous devions abandonner un seul de nos plus grands apports verts — par exemple, si nous décidions que l’éolien en haute mer n’est pas une option possible, ou que quadriller 5 % du pays avec des panneaux photovoltaïques pour un coût de 250 000 euros par personne n’est pas possible — alors la pile de production n’égalerait plus la pile de consommation.

En outre, même si notre pile rouge de consommation était inférieure à notre pile verte de production, cela ne signifierait pas forcément que le compte de nos petites sommes d’énergie soit bon. Impossible d’allumer la télévision avec de la nourriture pour chat, ou de nourrir son chat avec une éolienne. L’énergie existe sous différentes formes — chimique, électrique, cinétique ou calorifique par exemple. Pour que le compte d’un plan énergétique durable puisse être bon, il faut qu’à la fois les formes et les quantités d’énergie consommées et produites correspondent les unes avec les autres. Convertir de l’énergie d’une forme à une autre—de la chimique à l’électrique, comme dans une centrale électrique qui brûle des combustibles fossiles ; ou de l’électrique à la chimique, comme dans une usine fabriquant de l’hydrogène à partir de l’eau — cela implique généralement des pertes substantielles d’énergie utile. Nous reviendrons sur ce point important dans le chapitre 27, qui parlera de quelques plans énergétiques dont le compte est bon.

Ici, nous allons réfléchir sur nos estimations de consommation et de production, les comparer avec des moyennes officielles et des estimations faites par d’autres personnes, et discuter de la puissance que les énergies renouvelables pourraient vraisemblablement fournir dans un pays comme la Grande-Bretagne. Les questions auxquelles nous allons tâcher de répondre dans ce chapitre sont les suivantes :

- Est-ce que la taille de la pile rouge est à peu près correcte ? Quelle est la consommation moyenne de la Grande-Bretagne ? Nous allons jeter un coup d’œil aux chiffres officiels de consommation d’énergie pour la Grande-Bretagne et aussi quelques autres pays.

- Ai-je été injuste envers les énergies renouvelables, en sous-estimant leur potentiel ? Nous allons comparer les estimations de la pile verte avec celles publiées par des organismes comme la Commission du développement durable, l’Institution of Electrical Engineers et le Centre pour une Technologie Alternative.

- Qu’arrivera-t-il à la pile verte lorsqu’on va prendre en compte les contraintes sociales et économiques ?

Réflexions rouges

Notre estimation de la consommation type d’un individu riche (figure 18.1) s’élève à 195 kWh par jour. Et en effet, beaucoup de gens consomment vraiment une telle quantité d’énergie, et bien plus encore d’autres aspirent à de tels niveaux de consommation. L’Américain moyen consomme environ 250 kWh par jour. Si nous élevions tous notre niveau de consommation à celui d’un Américain moyen, la pile verte de production serait définitivement dépassée par la pile rouge de consommation.

Qu’en est-il de l’Européen moyen et du Britannique moyen ? La consommation « d’énergie primaire » d’un Européen moyen (ce qui signifie l’énergie contenue dans les combustibles bruts, plus l’énergie éolienne et l’hydroélectricité) est d’environ 125 kWh par jour et par personne. Celle du Britannique moyen est aussi de 125 kWh par jour et par personne.1

Il y a deux flux d’énergie que ces moyennes officielles ne prennent pas en compte. Tout d’abord, il y a « l’énergie incorporée » dans les trucs importés (c’est-à-dire l’énergie dépensée à les fabriquer). Dans le chapitre 15, nous avons estimé l’énergie incorporée dans des trucs importés à au moins 40 kWh/j par personne. Ensuite, les estimations officielles de la « consommation d’énergie primaire » ne comprennent que les flux industriels d’énergie — des choses comme les combustibles fossiles et l’hydroélectricité — et elles ne gardent aucune trace de l’énergie naturellement incorporée dans les aliments : l’énergie qui a été exploitée initialement par la photosynthèse.

Une autre différence entre la pile rouge que nous avons constituée ensemble et le total national est que jusqu’à maintenant, dans la plupart des chapitres sur la consommation, nous avons eu tendance à ignorer l’énergie perdue ou consommée en la transformant d’une forme à une autre ou en la transportant. Par exemple, l’estimation du chapitre 3 pour la « voiture » ne couvrait que l’énergie contenue dans le carburant ; elle ne comptait ni l’énergie utilisée pour raffiner le carburant, ni celle utilisée pour acheminer le pétrole du puits à la raffinerie et le carburant de la raffinerie au moteur. Le total national représente toute l’énergie consommée, avant toute perte de conversion. Les pertes de conversion représentent, en définitive, environ 22 % de la consommation totale d’énergie nationale. La plupart de ces pertes de conversion se produit dans les centrales électriques. Les pertes dans le réseau de transport d’électricité gaspillent environ 1 % de la consommation énergétique nationale.2

| Transport routier | Pétrole | 22,5 |

| Transport ferroviaire | Pétrole | 0,4 |

| Transport par voie d’eau | Pétrole | 1,0 |

| Transport aérien | Pétrole | 7,4 |

| Tous les modes | Électricité | 0,4 |

| Énergie totale utilisée pour le transport | 31,6 | |

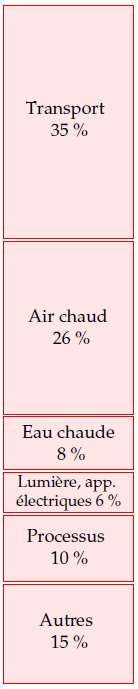

En construisant notre pile rouge, nous avons essayé d’estimer combien d’énergie utilisait une personne riche type. Cette approche a-t-elle biaisé notre perception de l’importance des différentes activités ? Regardons quelques chiffres officiels. La figure 18.2 montre la répartition de la consommation d’énergie par usage final. Les deux principales catégories sont le transport et le chauffage (air chaud et eau chaude). Toutes deux étaient également les plus importantes dans notre pile rouge. Bien.

Regardons un peu plus attentivement le transport. Dans notre pile rouge, nous avons trouvé que conduire 50 km par jour en voiture avait à peu près la même empreinte énergétique que faire un aller-retour Londres–Le Cap en avion une fois par an. Le tableau 18.3 montre l’importance relative des différents modes de transport dans le bilan énergétique national. Dans les moyennes nationales, le transport par avion est inférieur au transport par route.

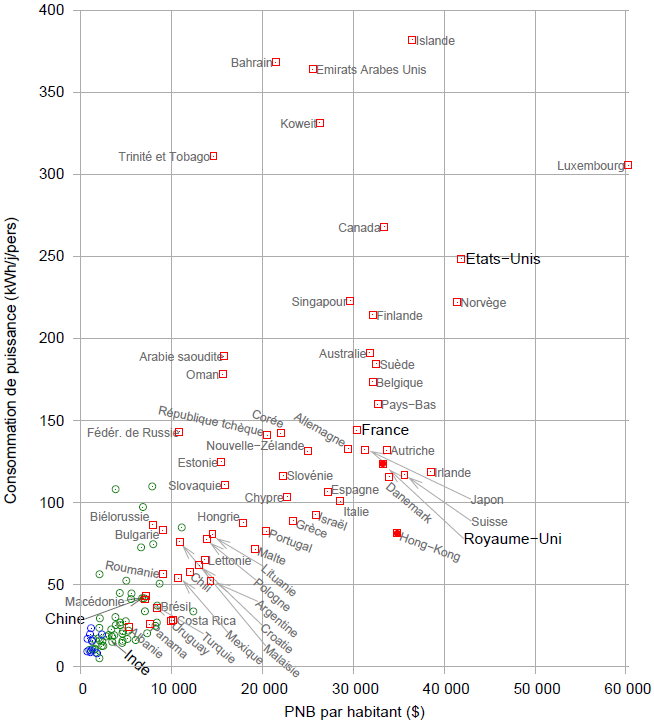

Les chiffres officiels de consommation de la Grande-Bretagne sont-ils comparables à ceux d’autres pays ? La figure 18.4 montre les consommations de puissance de nombre de pays et de régions, comparées à leur produit national brut (PNB). Il y a une corrélation évidente entre la consommation de puissance et le PNB : plus le PNB (par habitant) d’un pays est élevé, plus le pays consomme de puissance par habitant. Le Royaume-Uni est assez typique d’un pays au PNB élevé, entouré de l’Allemagne, de la France, du Japon, de l’Autriche, de l’Irlande, de la Suisse et du Danemark. La seule exception notable à la règle « un PNB élevé implique une consommation de puissance élevée », c’est Hong-Kong, dont le PNB par habitant est environ le même que celui de la Grande-Bretagne, mais dont la consommation de puissance est d’environ 80 kWh/j par personne.Le message que je retire de ces comparaisons entre pays est que le Royaume-Uni est un pays européen assez typique, et qu’il fournit donc une bonne étude de cas pour tenter de répondre à la question : « Comment un pays offrant une qualité de vie élevée peut-il obtenir son énergie de manière durable ? »

Réflexions vertes

On dit souvent que la Grande-Bretagne dispose de plein de sources d’énergie renouvelables. Ai-je été mesquin envers le côté vert de la force ? Est-ce que mes chiffres ne sont que fumisterie ? Ai-je sous-estimé la production durable ? Commençons par essayer de comparer mes chiffres verts à plusieurs estimations trouvées dans la publication de la Commission pour un développement Durable, intitulée Le rôle de l’énergie nucléaire dans une économie sobre en carbone. Réduire les émissions de CO2 — Nucléaire et énergies alternatives. Fait remarquable, même si le point de vue de cette commission sur les ressources renouvelables est très positif (« Nous disposons d’immenses ressources en marée, en houle, en biomasse et en solaire »), toutes les estimations du document de la Commission pour un développement durable sont inférieures aux miennes ! (Pour être plus précis, toutes ses estimations du total de renouvelables sont inférieures à mon total). Sa publication donne des estimations provenant des quatre sources détaillées ci-dessous (IEE, Tyndall, IAG et PIU). La figure 18.6 montre côte à côte mes estimations et les chiffres provenant de ces quatre sources, ainsi que ceux du Centre pour une Technologie Alternative (CAT). Voici une description de chacune de ces sources.

IEE L’Institute of Electrical Engineers a publié un rapport sur les énergies renouvelables en 2002 — un inventaire des possibilités de contribution des énergies renouvelables au Royaume-Uni. La deuxième colonne de la figure 18.6 montre le « potentiel technique » de toute une série de technologies renouvelables pour produire de l’électricité au Royaume-Uni — « une limite supérieure qui, très vraisemblablement, ne pourra pas être dépassée, même avec des changements assez radicaux dans la structure de notre société et de notre économie. » Selon l’IEE, le total de tout le potentiel technique en énergies renouvelables est d’environ 27 kWh/j par personne.

Tyndall L’estimation faite par le Centre Tyndall du total des ressources en énergie renouvelable est de 15 kWh/j par personne.

IAG Les estimations des énergies renouvelables faites par le Groupe interministériel des analystes (Interdepartmental Analysts Group) prennent en compte les contraintes économiques. Leur estimation de la ressource qui est économiquement rentable et qui peut être mise en exploitation (à un prix de vente au détail de 10 centimes d’euro par kWh) est de 12 kWh/j par personne.

PIU La colonne « Unité de Performance et d’Innovation » (Performance and Innovation Unit) indique le « potentiel indicatif de ressources pour les différentes possibilités de production d’électricité renouvelable » à partir de la contribution du ministère du commerce et de l’industrie britannique au rapport de la PIU en 2001. Pour chacune des technologies, j’indique leur « maximum qui peut être mis en exploitation », ou, si ce maximum en pratique n’était pas donné, leur « maximum théorique ».

CAT La dernière colonne indique les chiffres du plan « Îles Britanniques » du Centre pour une technologie alternative (Helweg-Larsen et Bull (2007)).

L’Europe à la puissance bio

Parfois, les gens me demandent : « mais on devait bien arriver à vivre correctement en se contentant de renouvelables, avant la Révolution industrielle, non ? » Oui, mais n’oubliez pas que deux choses ont changé depuis : les modes de vie et les densités de population.

Si on remonte plus de 400 ans en arrière, on constate que l’Europe vivait presque entièrement sur des ressources durables : principalement du bois et des récoltes, auxquelles s’ajoutait un peu de puissance éolienne, marémotrice et hydraulique. On a estimé que le mode de vie moyen d’une personne à l’époque consommait une puissance de 20 kWh par jour.4 Le bois consommé par personne était de 4 kg par jour, ce qui exigeait un hectare (10 000 m2) de forêt par personne. La surface de terres par personne en Europe dans les années 1700 était de 52 000 m2. Dans les régions qui avaient les densités de population les plus élevées, la surface de terres par personne était de 17 500 m2 de terres arables, de pâturages et de bois. Aujourd’hui, la surface par personne en Grande-Bretagne n’est que de 4 000 m2. Donc même si on revenait à la vie du Moyen-Âge et qu’on reboisait complètement le pays, on ne pourrait plus y vivre avec les énergies renouvelables. Notre densité de population est devenue beaucoup trop élevée pour cela.

Quand les ambitions vertes rencontrent la réalité sociale

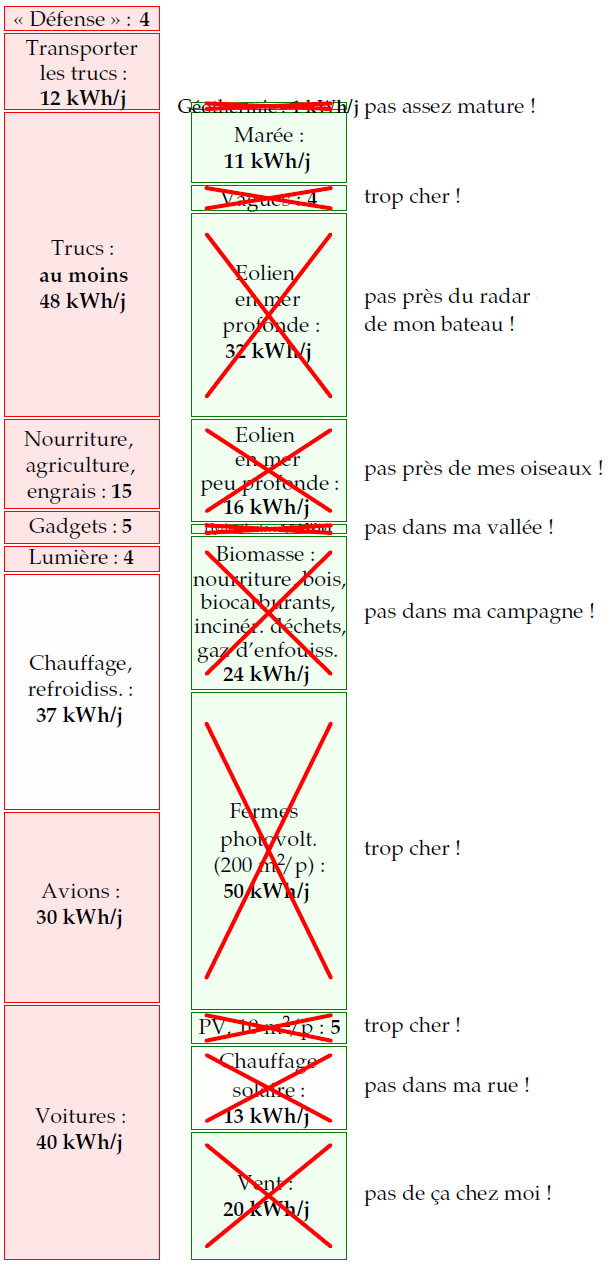

La figure 18.1 apporte de bien sombres nouvelles. Oui, techniquement, la Grande-Bretagne dispose « d’énormes » quantités d’énergie renouvelable. Mais dès qu’on veut commencer à être réaliste, je ne crois pas que la Grande-Bretagne puisse vivre juste sur ses propres renouvelables — en tous cas pas comme nous vivons aujourd’hui. Ce qui me conduit à cette conclusion, c’est pour partie le concert de cris de rejet qui accueille chaque proposition importante pour exploiter des énergies renouvelables. Les gens adorent les énergies renouvelables, tant que ça ne dépasse pas de la feuille de vigne. S’il y a bien une chose pour laquelle les Britanniques sont bons, c’est pour dire « non ».

« Non, ça gâcherait l’agrément visuel des rues. »

« Non, c’est beaucoup trop cher. »

Après toutes ces objections, je crains que le maximum que la Grande-Bretagne puisse jamais obtenir des renouvelables soit réduit à ce que la figure 18.7 montre en bas à droite.

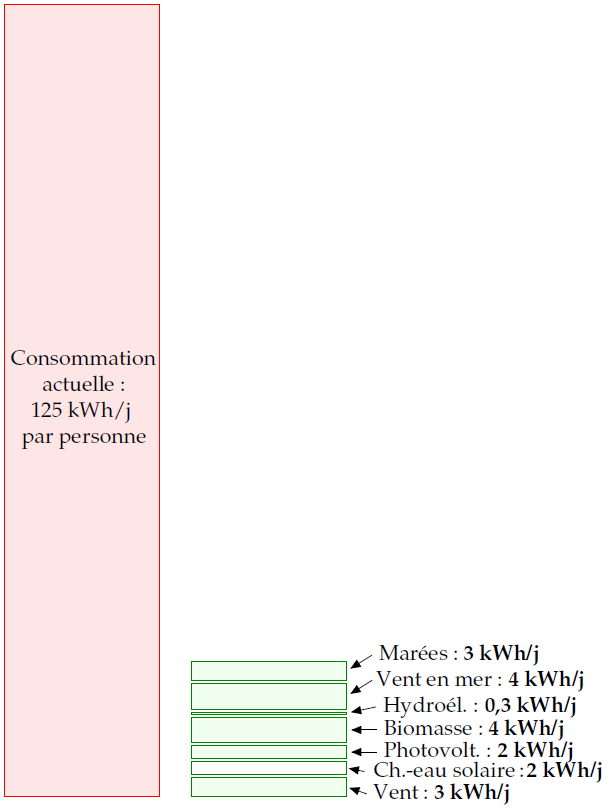

La figure 18.8 donne des indications à quiconque voudrait ériger des éoliennes en Grande-Bretagne. Sur une carte de l’île principale de Grande-Bretagne, j’ai indiqué en blanc une zone d’exclusion de 2 kilomètres de rayon autour de chaque hameau, village ou ville. Ces zones blanches seraient vraisemblablement exclues du développement éolien, parce qu’elles sont trop proches des habitations. J’ai également colorié en noir toutes les régions qui sont à plus de 2 kilomètres de toute habitation. Il est possible qu’une large part de ces zones noires soient exclues du développement éolien pour protéger leur paix et leur sérénité, et parce qu’il est essentiel de conserver des zones paisibles sans industrialisation. Si vous voulez créer une ferme éolienne et éviter le rejet de la population, vous pouvez prendre n’importe quelle zone sur cette carte qui n’est ni en noir, ni en blanc.

Certains de ces écologistes ont un grand cœur mais l’esprit embrouillé, et sont presque un obstacle à la lutte contre le changement climatique et à la prise à bras-le-corps de ce problème.

Malcolm Wicks, ministre d’État à l’énergie

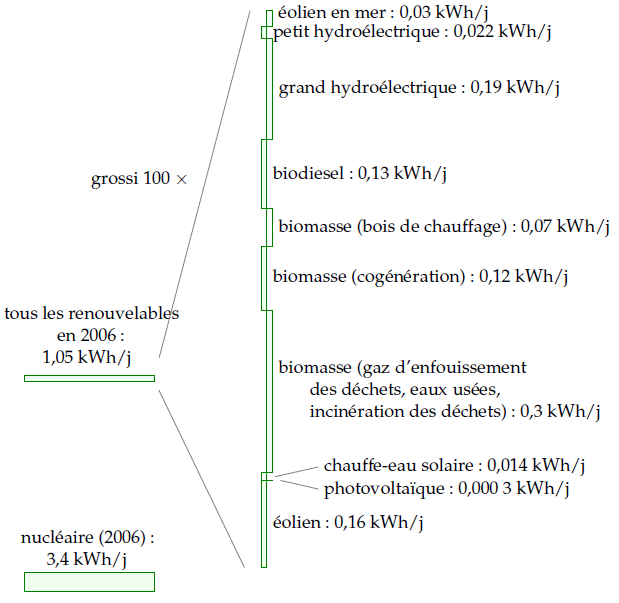

Nous approchons de la fin de notre première partie. Notre point de départ était notre volonté de nous défaire de notre dépendance aux combustibles fossiles, pour une ou plusieurs des raisons énumérées dans le chapitre 1 — changement climatique, sécurité des approvisionnements, etc. La figure 18.9 montre quelle puissance on tire aujourd’hui des énergies renouvelables et du nucléaire. Cela s’élève à seulement 4 % de toute notre consommation de puissance.

Les deux conclusions que nous pouvons tirer de cette première partie sont donc les suivantes :

- Pour faire la différence, les installations renouvelables doivent être à l’échelle du pays..

- Pour obtenir une grosse contribution de l’éolien, il nous a fallu faire appel à des fermes éoliennes grandes comme le Pays de Galles. Pour obtenir une grosse contribution du photovoltaïque, il a fallu la moitié du Pays de Galles. Pour obtenir une grosse contribution des vagues, nous avons imaginé couvrir 500 km de côtes de fermes à vagues. Pour obtenir une grosse contribution des récoltes énergétiques, nous avons compté les trois quarts de la surface du pays dédiés à cet usage.

- Les installations de production d’énergies renouvelables doivent être à l’échelle du pays, car toutes les énergies renouvelables sont extrêmement peu concentrées. Le tableau 18.10 résume la plupart des puissances par unité de surface dont nous avons parlé dans cette première partie.

- Soutenir le mode de vie britannique avec les seules sources d’énergie renouvelables du pays serait extrêmement difficile. Une solution reposant essentiellement sur les énergies renouvelables serait nécessairement d’une très grande échelle et très intrusive.

- 2.Il ne sera pas facile de faire un plan pour lequel le compte soit bon et qui n’utilise que des renouvelables. Si nous voulons vraiment, sérieusement abandonner les combustibles fossiles, il va falloir que les Britanniques commencent à apprendre à dire « oui » à quelque chose. Et même à plusieurs choses.

| Puissance par unité de surface

de terres ou d’eau |

|

|---|---|

| Éolien | 2 W/m2 |

| Éolien en mer | 3 W/m2 |

| Bassins marémoteurs | 3 W/m2 |

| Courant de marée | 6 W/m2 |

| Photovoltaïque | 5–20 W/m2 |

| Plantes | 0,5 W/m2 |

| Eau de pluie

(hautes-terres) |

0,24 W/m2 |

| Hydroélectricité | 11 W/m2 |

| Géothermie | 0,017 W/m2 |

Dans la seconde partie de ce livre, je vais essayer de répondre à la question : « dans le cas où nous ne pourrions pas obtenir une production suffisante d’énergies renouvelables pour assurer notre consommation actuelle, quelles sont les autres possibilités ? »

Notes et bibliographie

↑ 1

La consommation moyenne d’énergie au Royaume-Uni est de 125 kWh par jour et par personne.

J’ai pris ce chiffre du Rapport 2007 sur le développement humain du PNUD.

Le ministère du commerce et de l’industrie britannique (DTI, ou, plus récemment DBERR) publie chaque année un

Recueil de statistiques sur l’énergie au Royaume-Uni (Digest of United Kingdom Energy Statistics ou DUKES).

[uzek2].

Selon ce document, la demande totale d’énergie primaire britannique en 2006 était de 244 millions de tonnes équivalent

pétrole, ce qui correspond à 130 kWh par jour et par personne.

J’ignore la raison de la petite différence entre le chiffre du PNUD et celui du DUKES, mais je peux expliquer pourquoi

j’ai choisi le plus petit des deux chiffres. Comme je l’ai mentionné page 31, le DUKES utilise la même convention pour

faire la somme d’énergie sous des formes différentes que moi, considérant qu’un kWh d’énergie chimique est égal à un

kWh d’électricité. Mais il fait une petite exception : le DUKES définit « l’énergie primaire » produite dans les centrales

nucléaires comme de l’énergie thermique qui, en 2006, était de 9 kWh/j par personne ; cette quantité d’énergie y est

ensuite convertie (avec un rendement de 38 %) en 3,4 kWh/j par personne d’électricité fournie ; dans mes calculs, je

me suis concentré sur l’électricité produite par l’hydroélectricité, les autres renouvelables et le nucléaire ; ce petit écart

de convention réduit la contribution du nucléaire à environ 5 kWh/j par personne.

↑ 2 Les pertes dans le réseau de transport d’électricité gaspillent 1 % de la consommation totale nationale d’énergie. En d’autres termes, les pertes représentent 8 % de l’électricité produite. Ces 8 % de pertes peuvent être décomposés comme suit : environ 1,5 % sont perdus dans les lignes à haute-tension, et 6 % dans le réseau public de distribution locale. Source : MacLeay et al. (2007).

↑ 3 Figure 18.4. Les données proviennent du Rapport 2007 sur le développement humain du PNUD. [3av4s9]

↑ 4 Au Moyen-Âge, le mode de vie moyen d’une personne consommait une puissance de 20 kWh par jour. Source : Malanima (2006).

↑ 5 « Je suis plus inquiet d’un débarquement de lignes électriques super-moches que je ne l’étais d’une invasion nazie. » Source : [6frj55].